薬物療法を含む、身体へ働きかける治療を述べるにあたって、脳の仕組みや、遺伝の仕組みについて簡単に説明します。なるべくきちんと原理的に理解できた方が、治療を考える上で役に立つと考えるからです。

5.1 脳の構造と神経細胞

5.1.1 神経細胞(ニューロン)

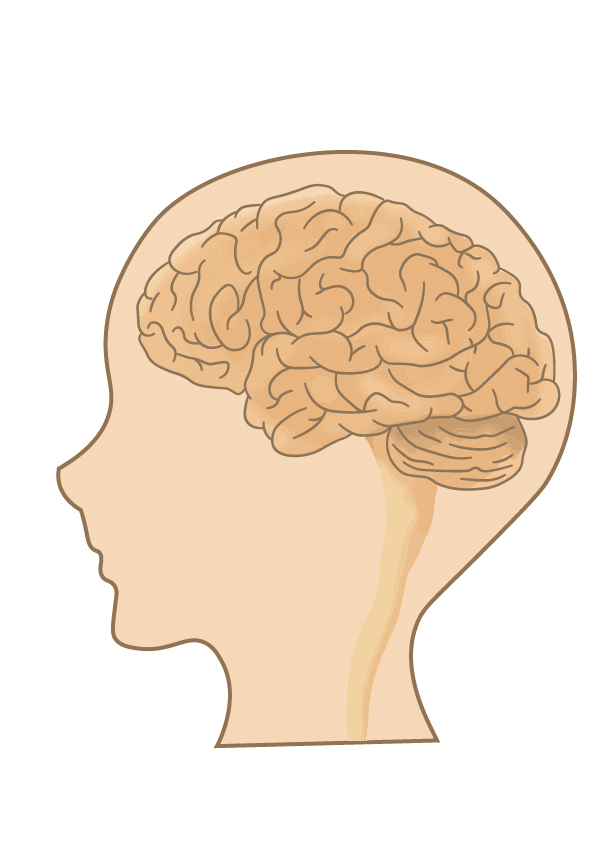

「脳」の働きによって「心」が生まれると以前に書きました。では、「脳」は、何でできているのでしょうか?主に神経細胞(ニューロン)からできています。

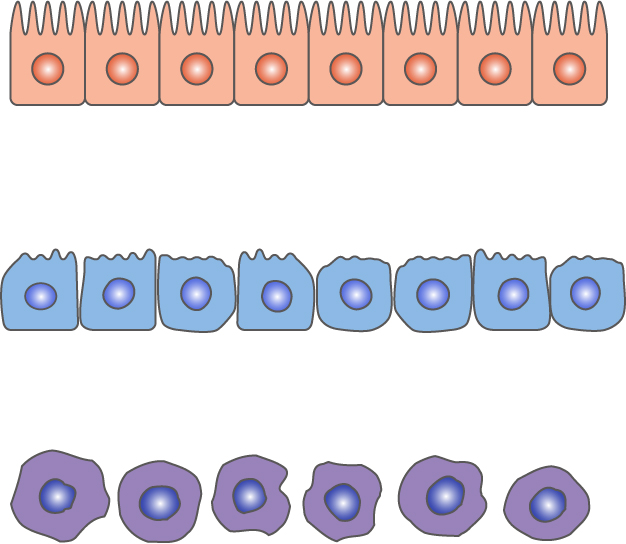

神経細胞と言っても細胞の一種です。

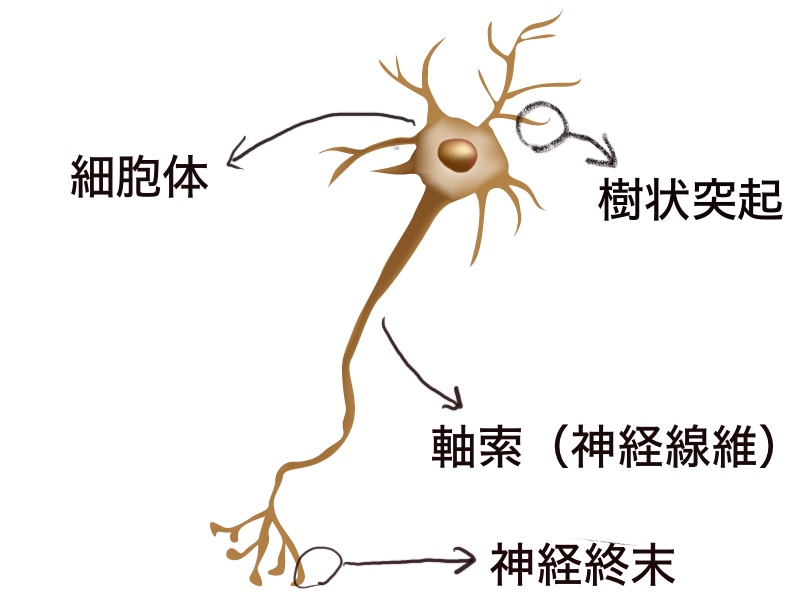

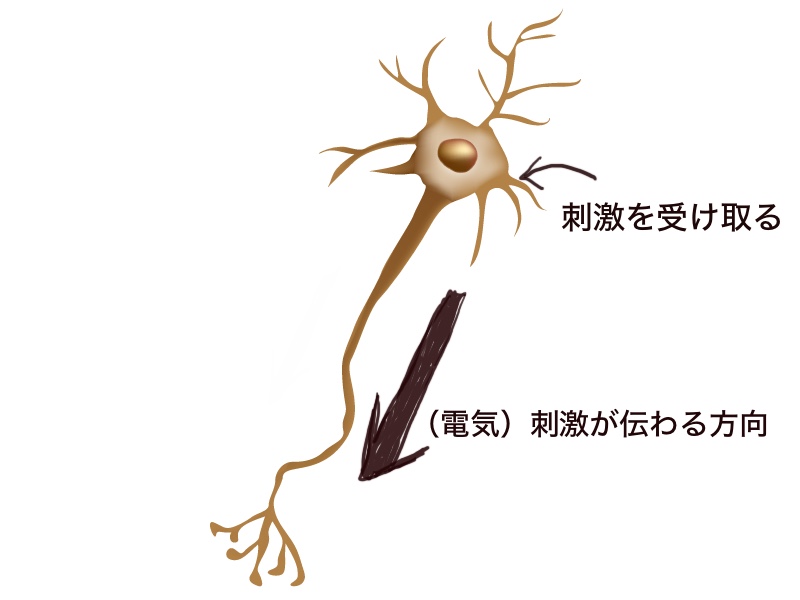

細胞の図を示しましたが、色々な細胞がある中で、神経細胞は、特殊な役割があり、以下のような構造をしています。電気信号を伝える役割があります。電気信号の刺激を受け取り、次に伝えるのです。

樹状突起で刺激を受け取り、軸索を電気刺激が伝わっていきます。刺激の伝達は、一方向性です。神経終末まで刺激が伝わると、神経伝達物質を放出して、次の神経細胞に刺激を伝えます。

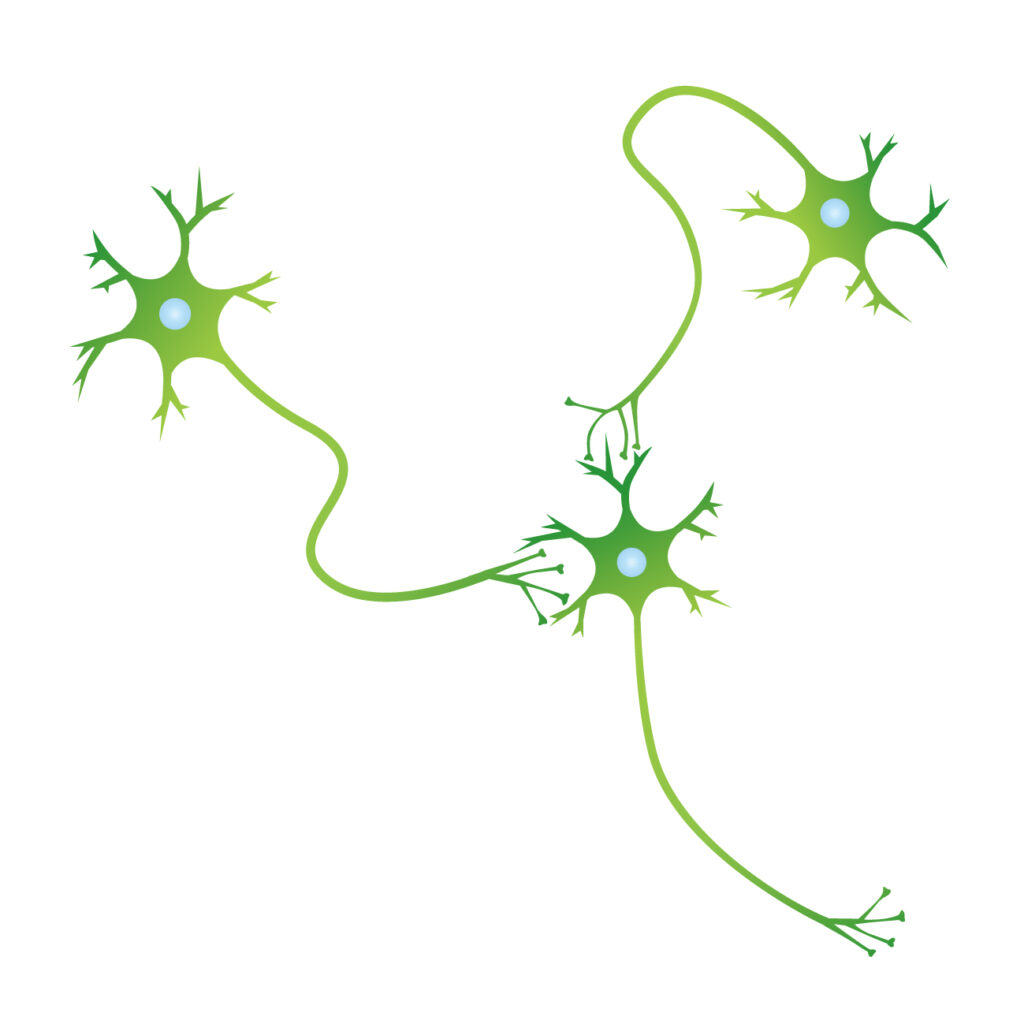

この神経細胞が、リレーをして電気信号を伝えてゆくわけです。

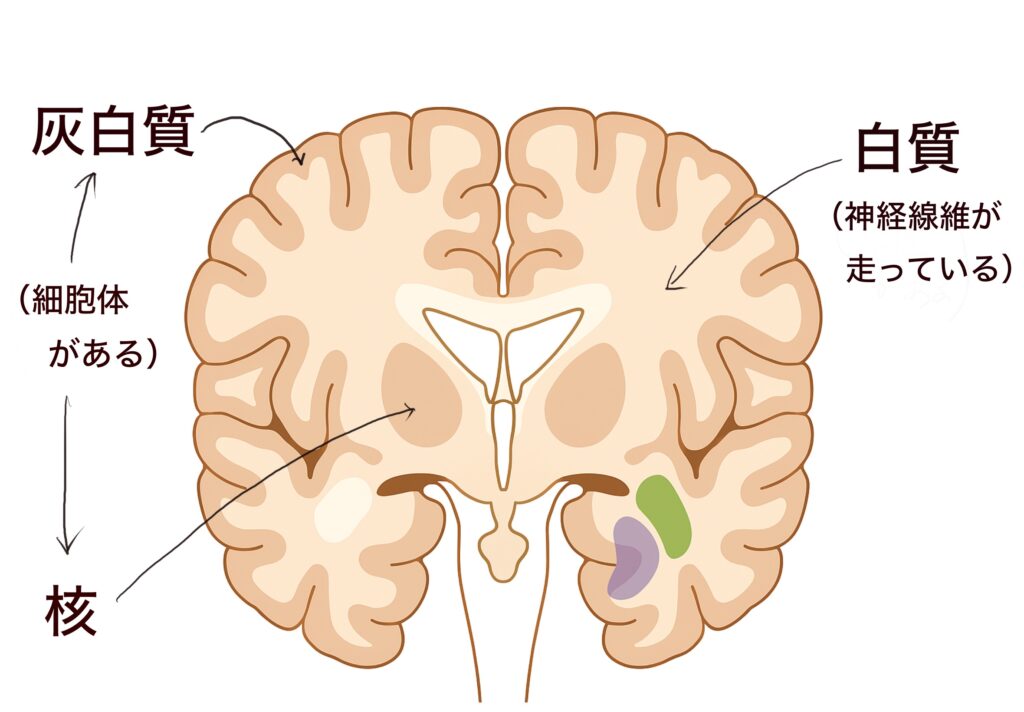

5.1.2 灰白質、核

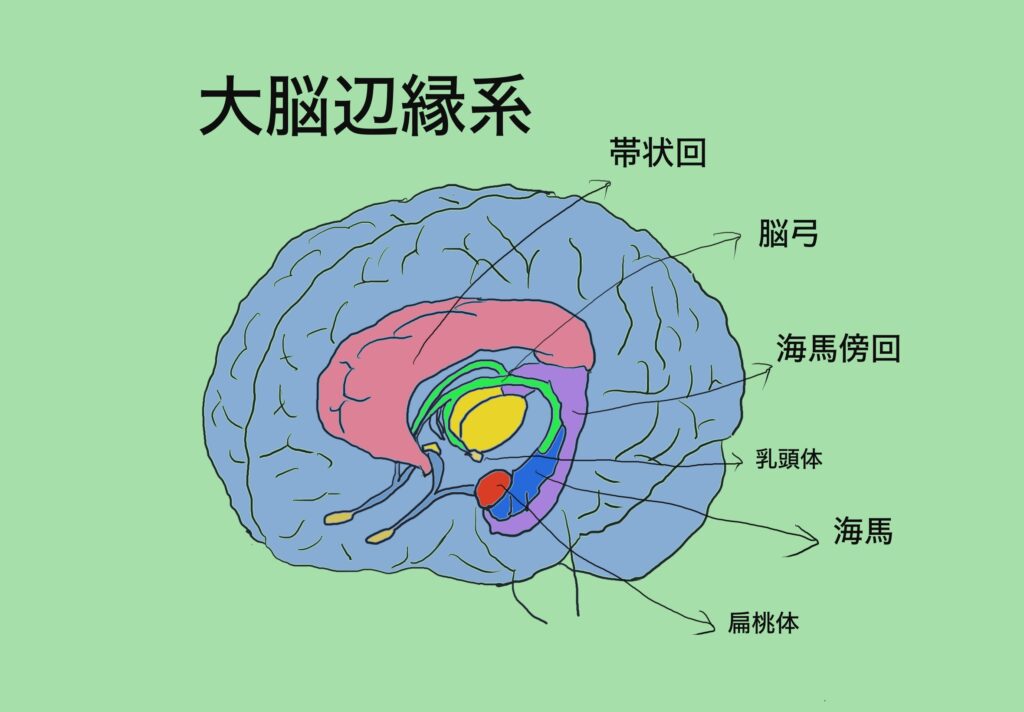

この細胞体が集まっている部分が、「灰白質」と呼ばれ、大脳皮質の部分に相当します。餃子で言えば皮の部分です。具にあたる脳の内部にも細胞体が集まっていて、「・・・・核」「・・・体」などど呼ばれる部分があります。「扁桃体」「大脳基底核」「オリーブ核」などです。

5.1.3 白質

脳を切った時に見える白い部分は「白質」と呼ばれ、神経繊維が走っている領域になります。

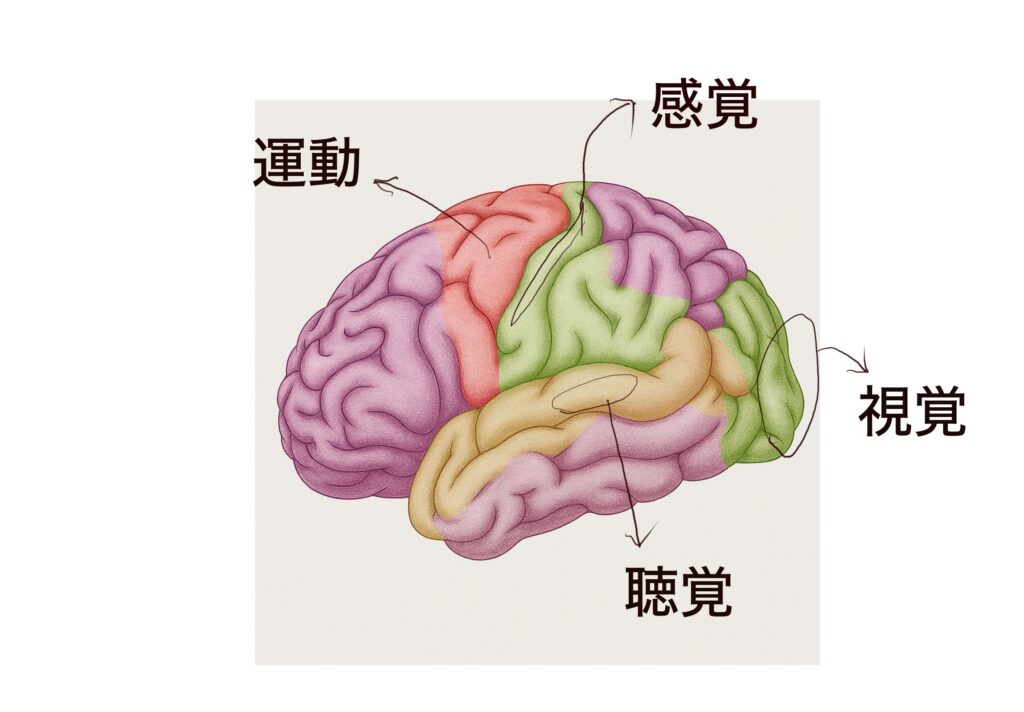

5.1.4 担当領域

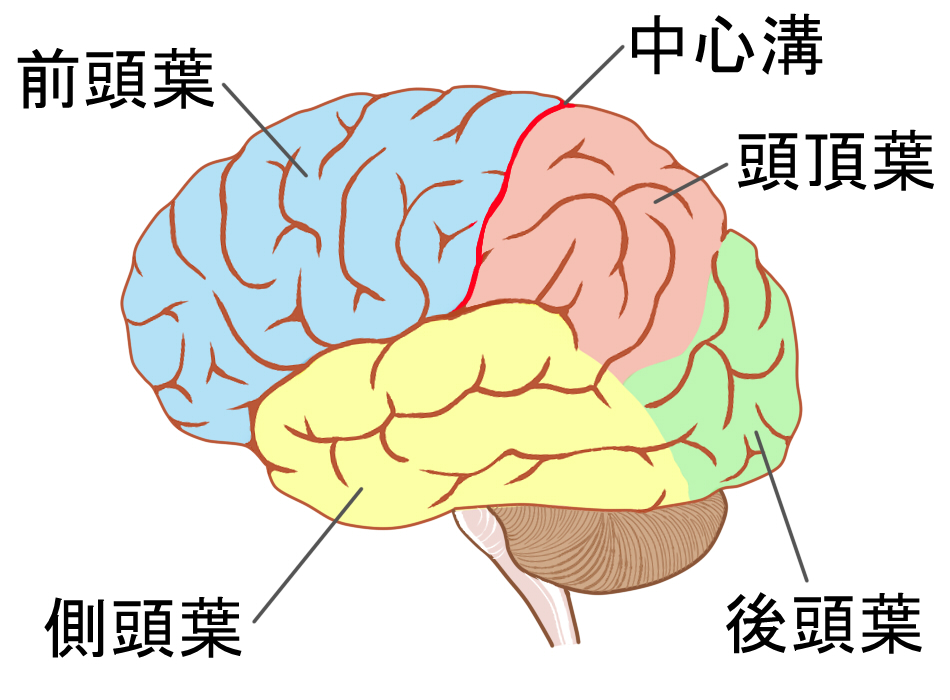

そして脳の場所によって、担当する機能が分かれていきます。視覚領域、聴覚領域、運動領域などです。脳卒中(血管が詰まったり、破れたり)して、特定の部分が障害を受けると、失語が出たり、半身麻痺が出たりするのは、このためです。以下に代表的な部分の領域を示します。

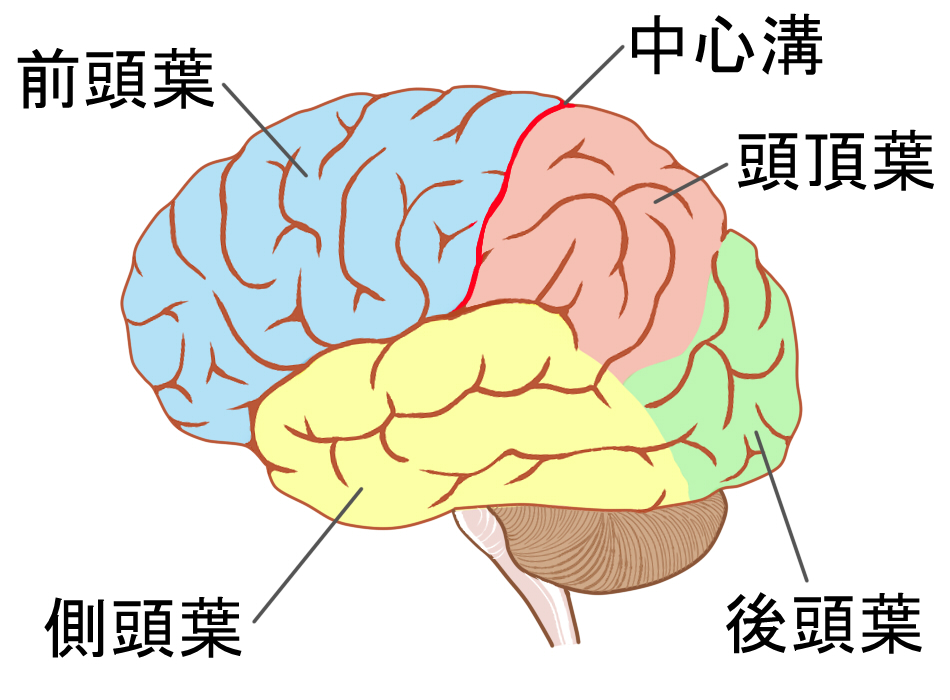

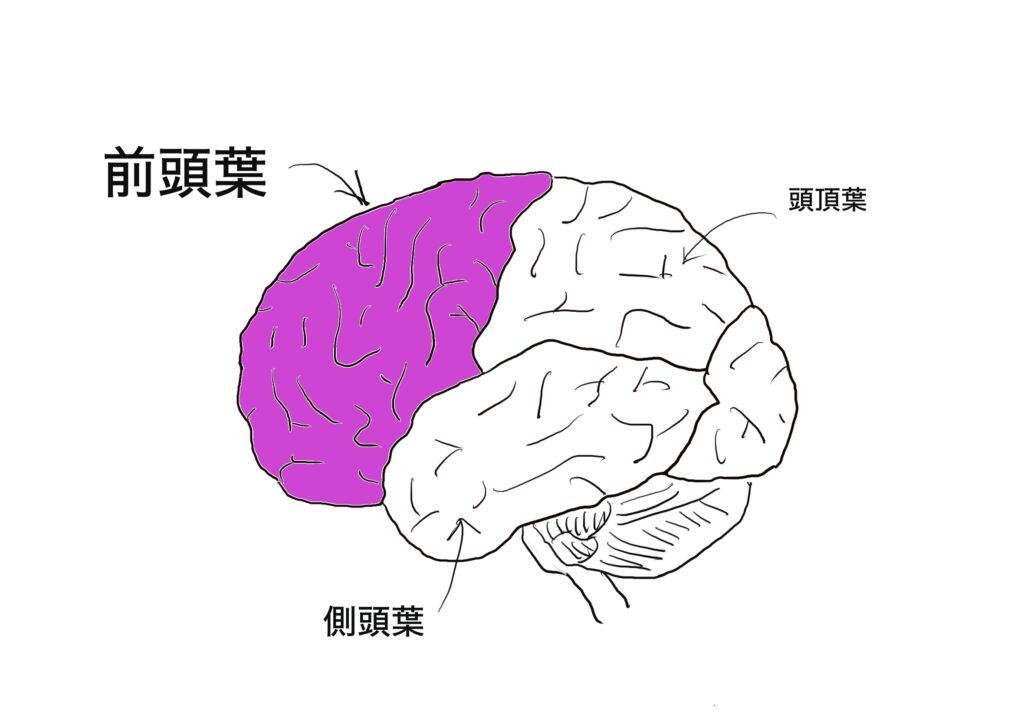

5.1.5 大脳皮質の分類

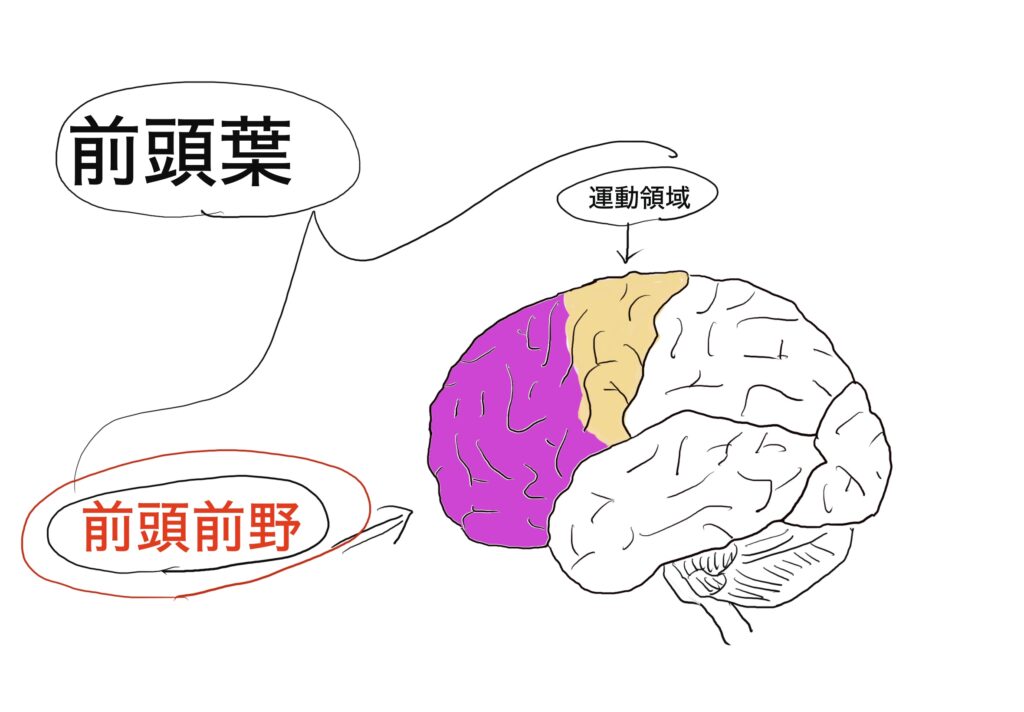

大脳皮質の前方を「前頭葉」と言います。頭のてっぺんの部分の頭頂葉との境に「中心溝」という溝があります。

「中心溝」のすぐ前方は、運動を指示する領域になります。「前にある茶碗を持て」などです。ここがやられてしまうと運動麻痺が起こります。そして、その運動領域の前方の部分を「前頭前野」と呼んでいます。人間的な要素がここに起因しており、現在ここの領域に関心が集まっています。

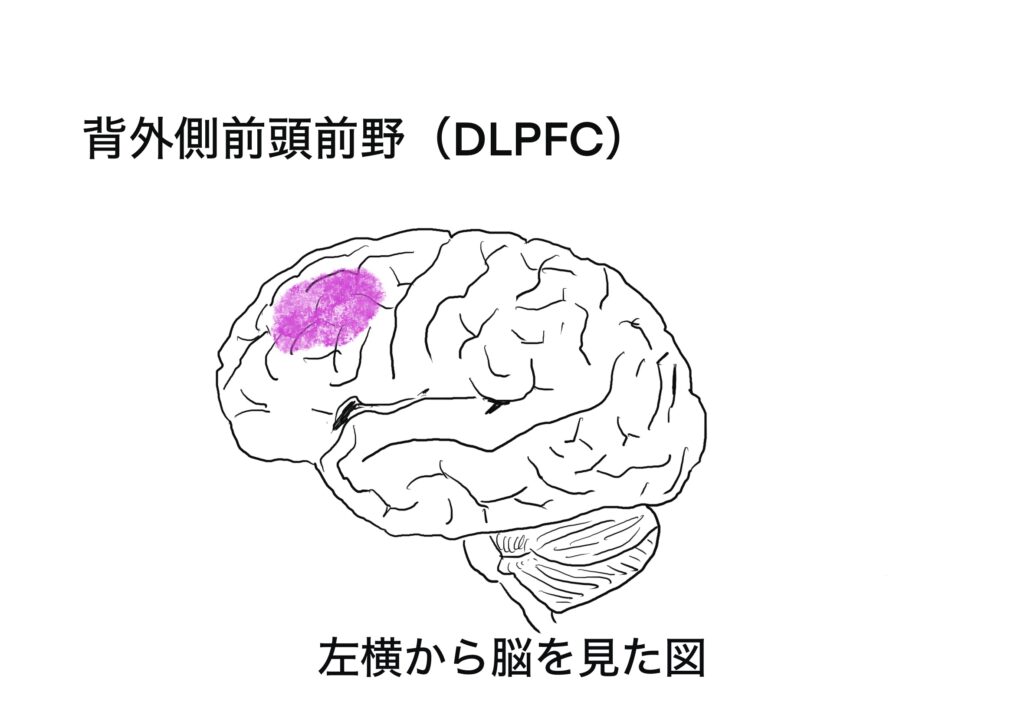

そして前頭前野の中にもいくつか領域があり、下図のような領域を「背外側前頭前野(DLPFC)」と呼ばれています。意識の集中(主に持続的に集中すること)や、物事の段取りを考えたりする「実行機能(遂行機能とも呼ばれる)」を司るとされています。また、言われたことを短期間憶えておくワーキングメモリーを担当する部位とも言われています。

-1024x712.jpg)

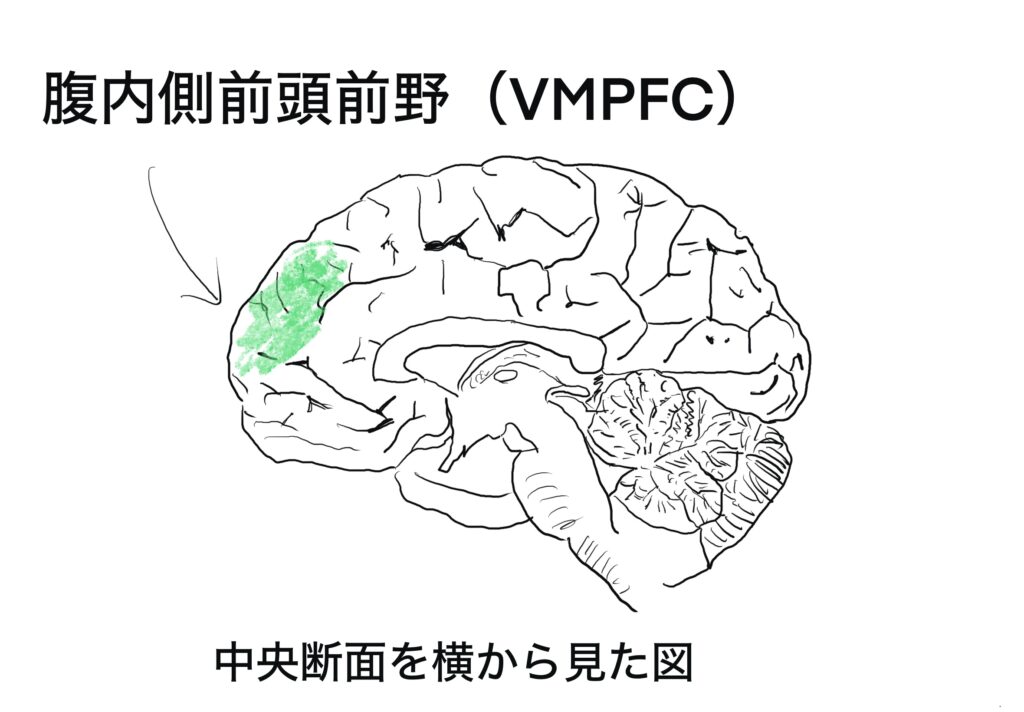

下図のような部分を腹内側前頭前野(VMPFC)」と呼んでおり、感情の統合と意思決定に関与していると言われています。

.jpg)

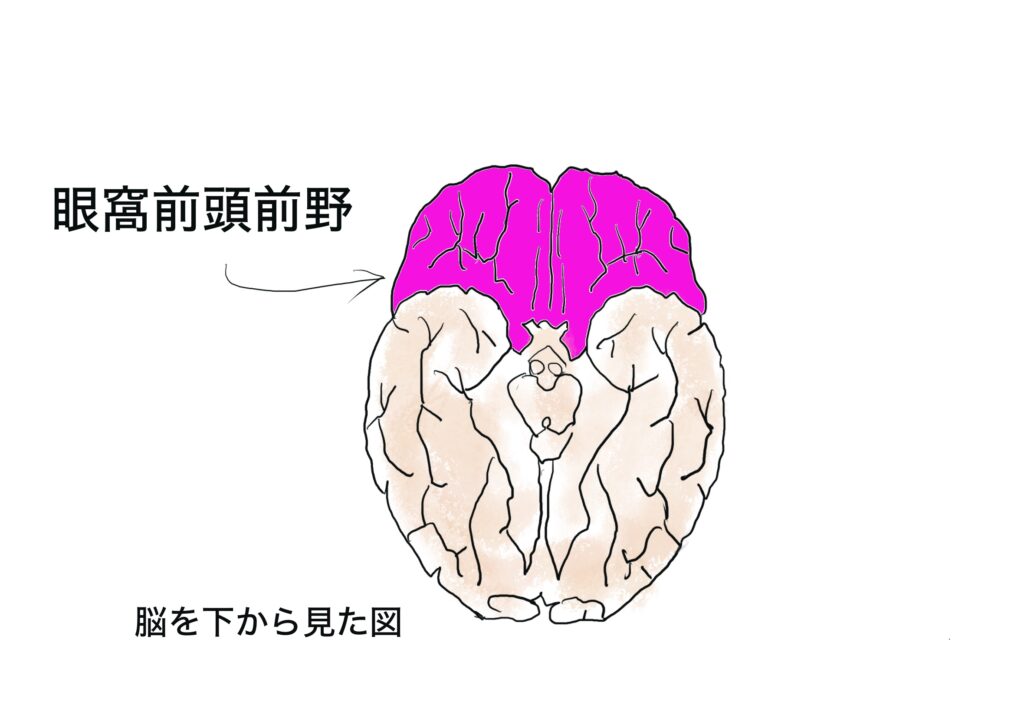

下図のように、前頭葉を下から見上げた部分にある「眼窩前頭前野(OFC)」と呼ばれる部位があり、衝動性のコントロールをしているとされています。考え方の柔軟性や、強迫性のコントロールもしているとされています。

-1024x712.jpg)

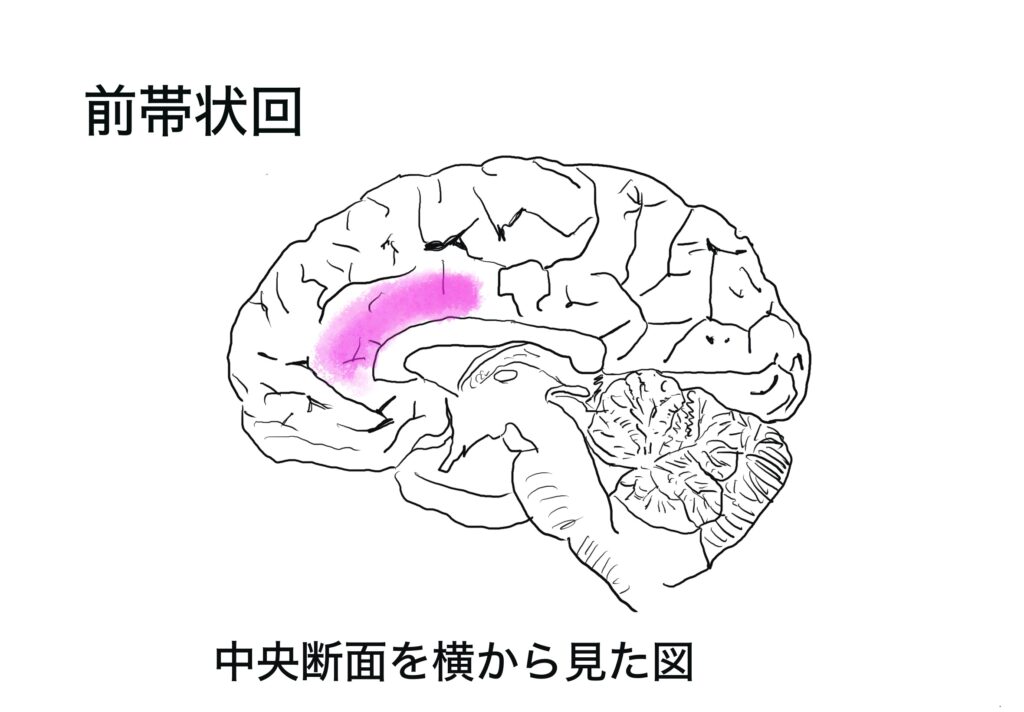

帯状回という部分が脳梁の上にありますが、その前方部分も前頭前野に入れられており、注意(選択的注意)を司っていると言われます。また葛藤を天秤にかけ、意思決定をするとも言われています。

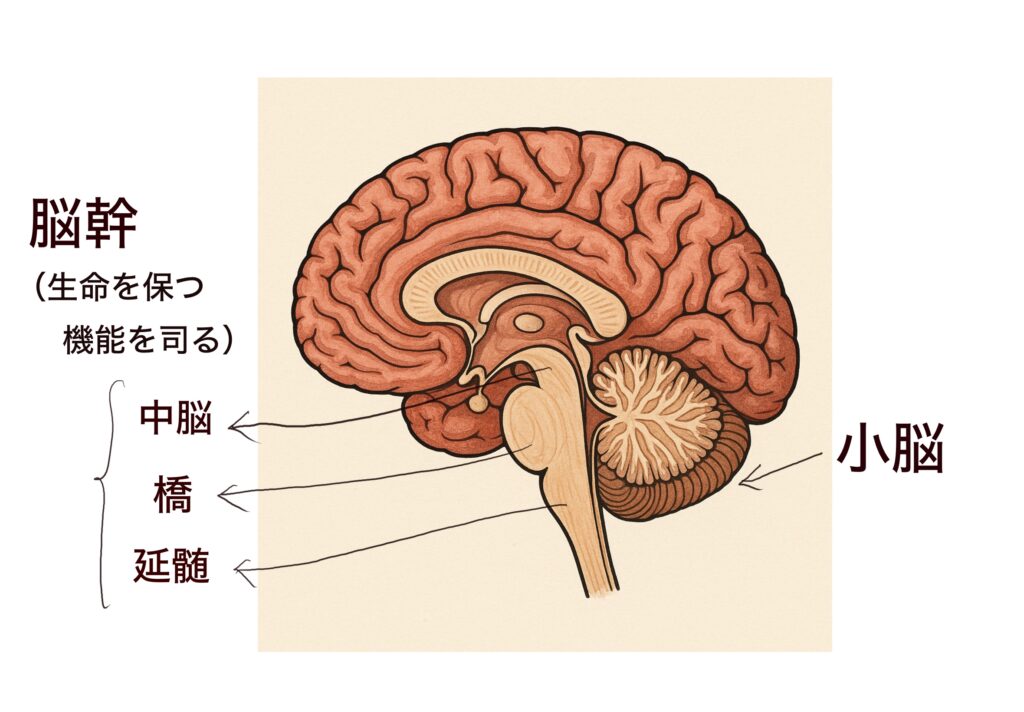

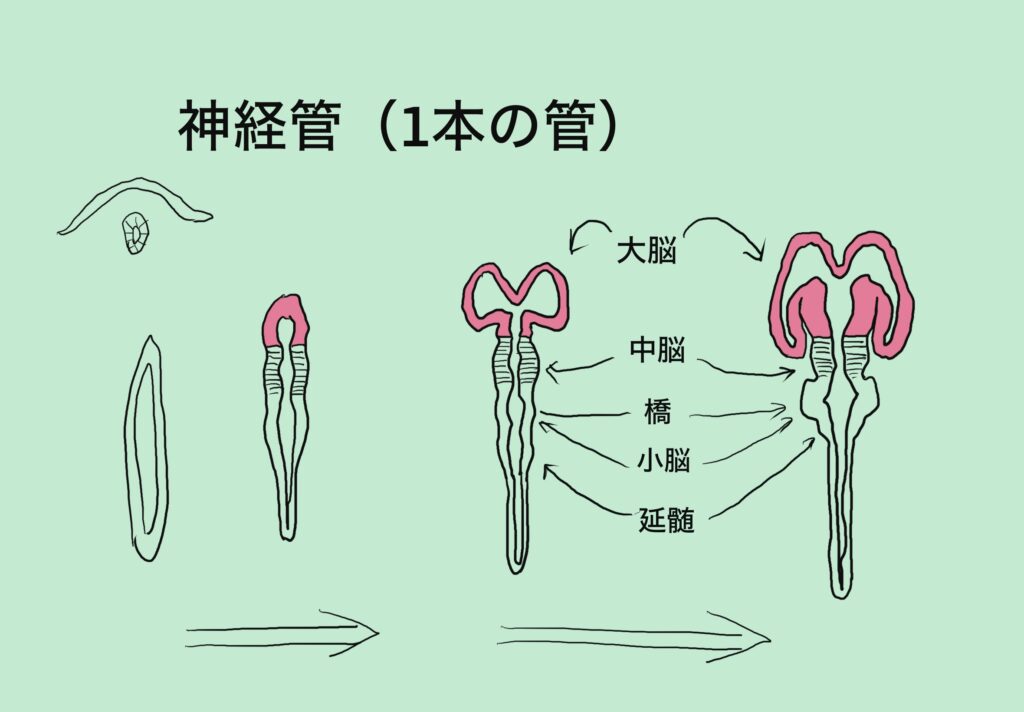

脳の内部、中心部、脊髄へと続く部分は脳幹と呼ばれ、生命を保つ機能が集まっている。小脳は、体の運動をモニターして調節している。障害があるとうまく歩けない、ものをうまく指差せないなどの症状が出ます。

5.2 神経系の発生

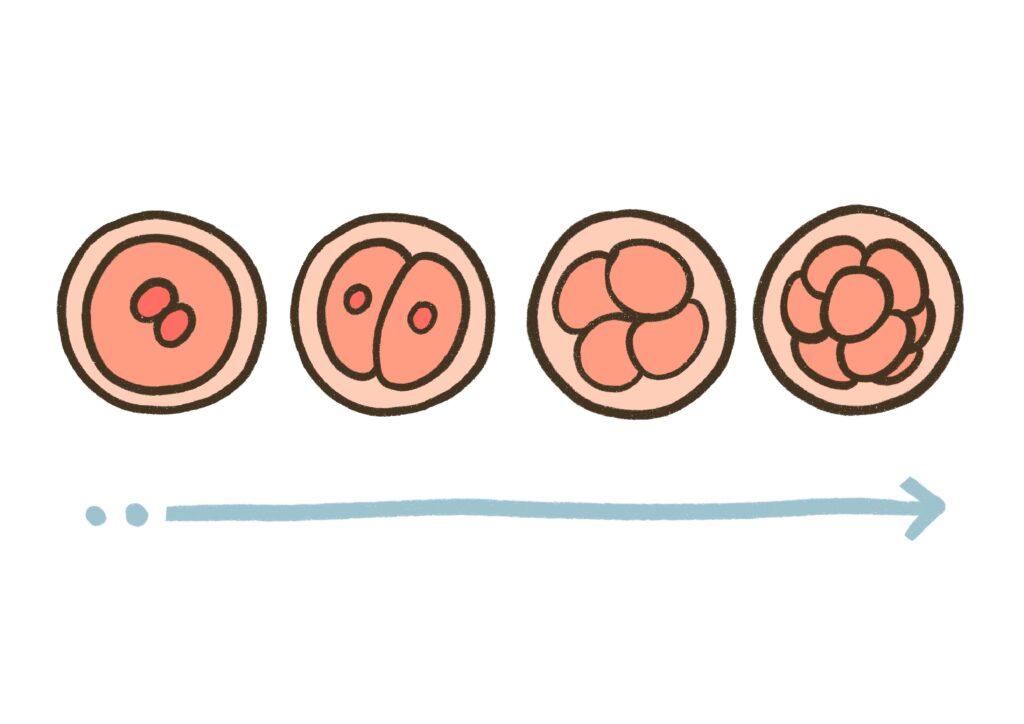

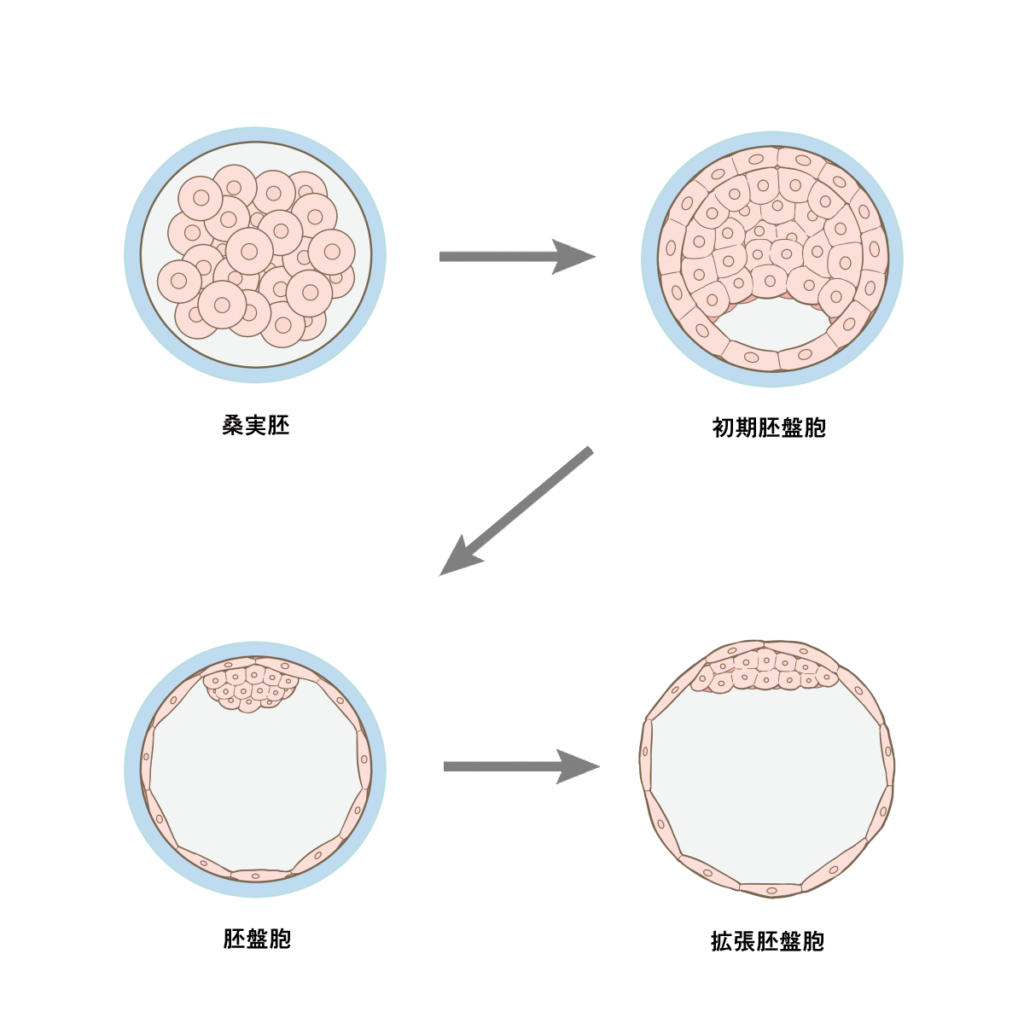

神経系の発生をざっくり理解しましょう。精神疾患を考える時に、生まれ持ったものなのか、育った環境によるものなのかを考える上で参考になります。人間の染色体は46本です。精子と卵子は、できる時に減数分裂(懐かしい響きですね)をするので、半分の染色体23本ずつになります。それが受精して、染色体46本の受精卵になります。以後は、どんどん細胞分裂をして数を増やしていきますが、染色体の遺伝情報は、ひたすらコピーを繰り返していくので、基本的に全ての細胞が同じ遺伝情報になります。

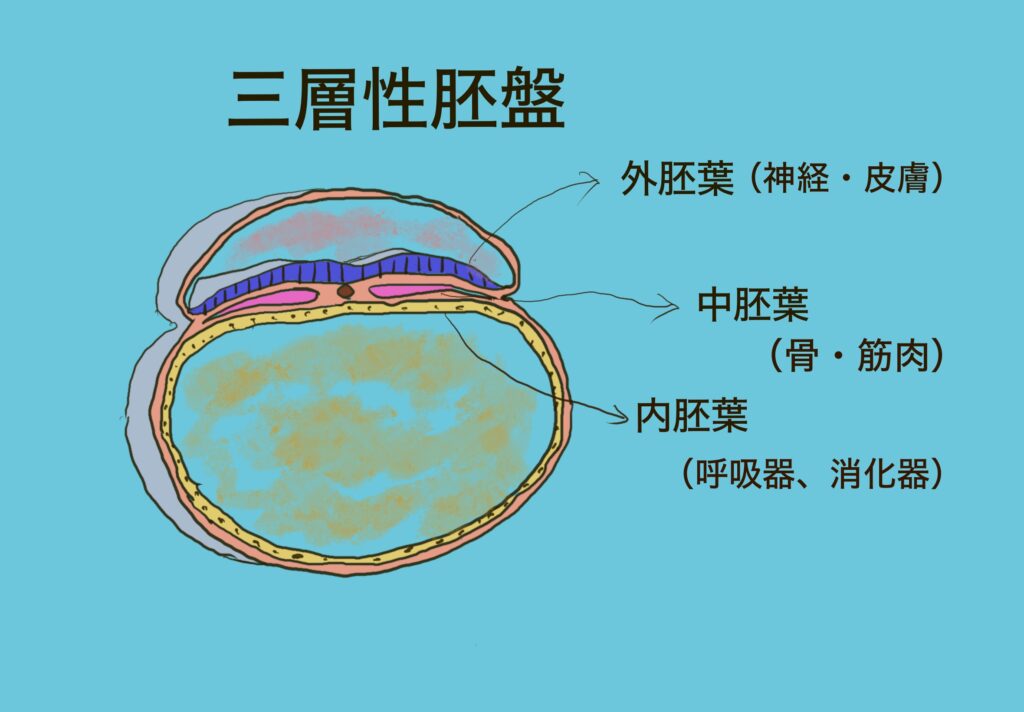

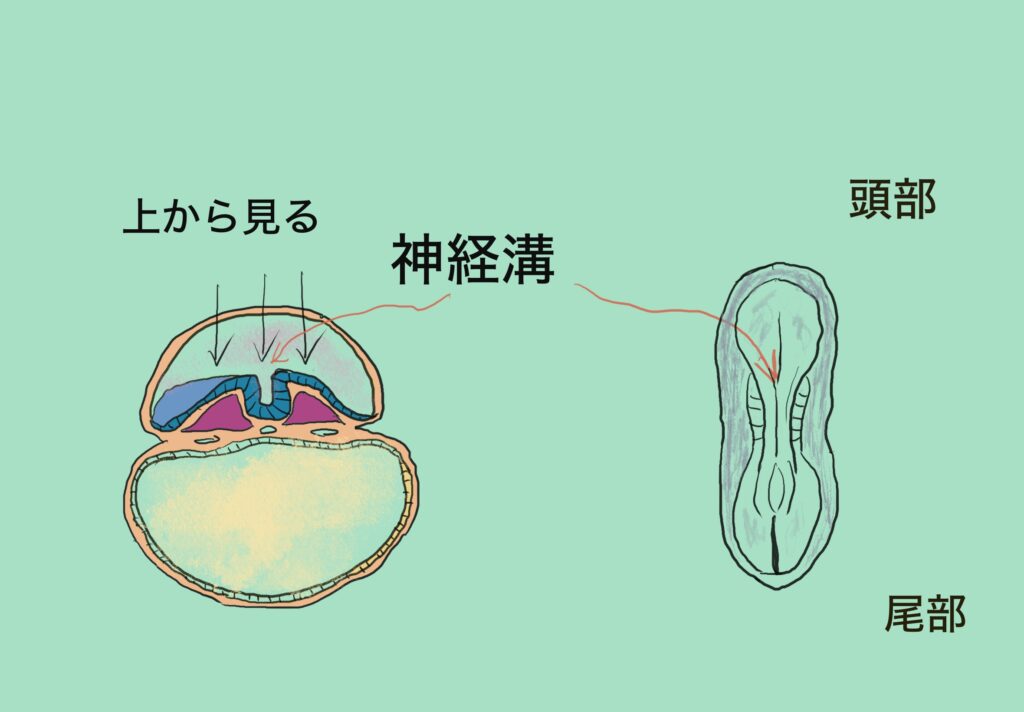

そして細胞分裂を繰り返しながら、三層になっていき、外胚葉、中胚葉、内胚葉に分かれていきます(懐かしい言葉です)。神経系は外胚葉からできます。皮膚と神経が外胚葉です。外界との境目だったり、外界の情報をキャッチして、反応しないといけません。

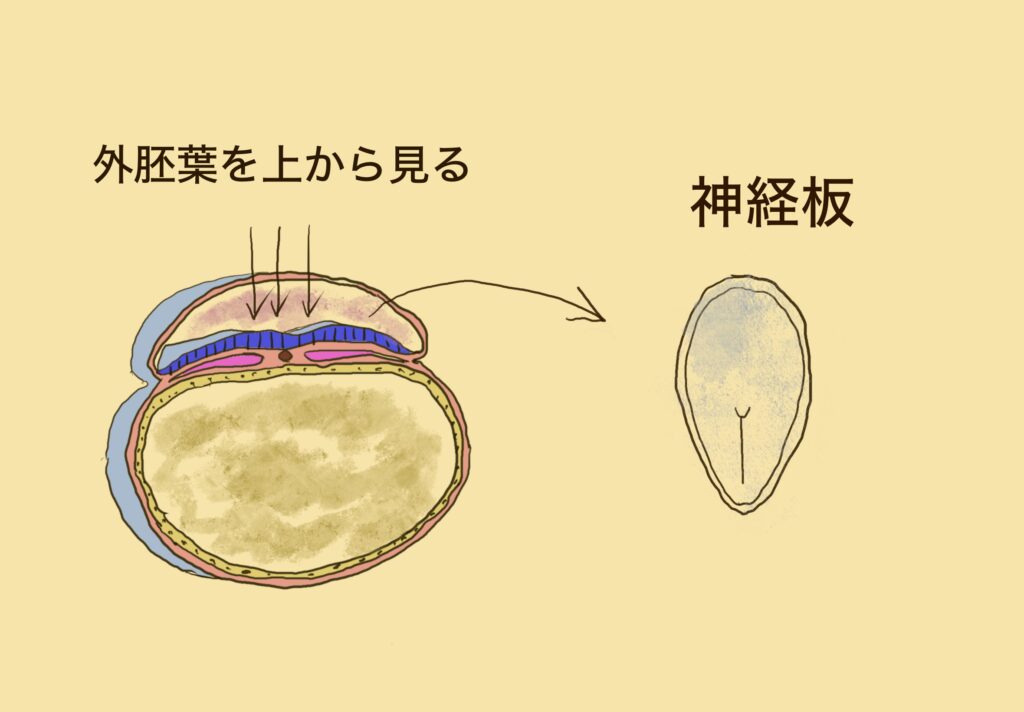

外胚葉を上から見ると神経板と呼ばれる構造になります。

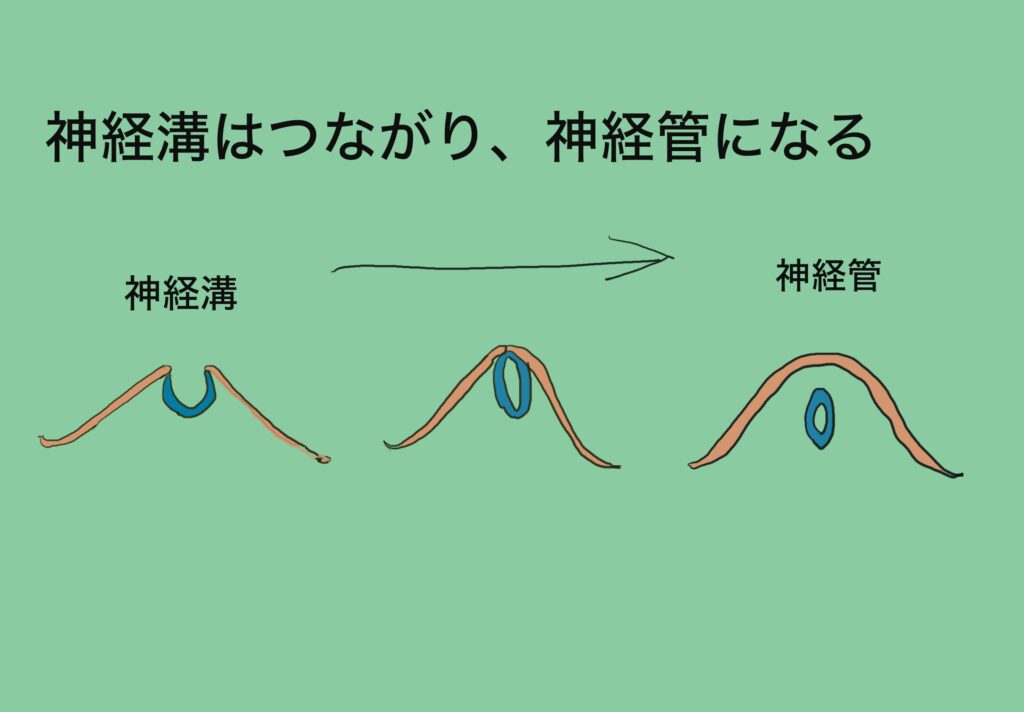

神経板は、真ん中が窪み、溝ができます。神経溝と呼ばれます。

5.3 神経細胞と電気活動

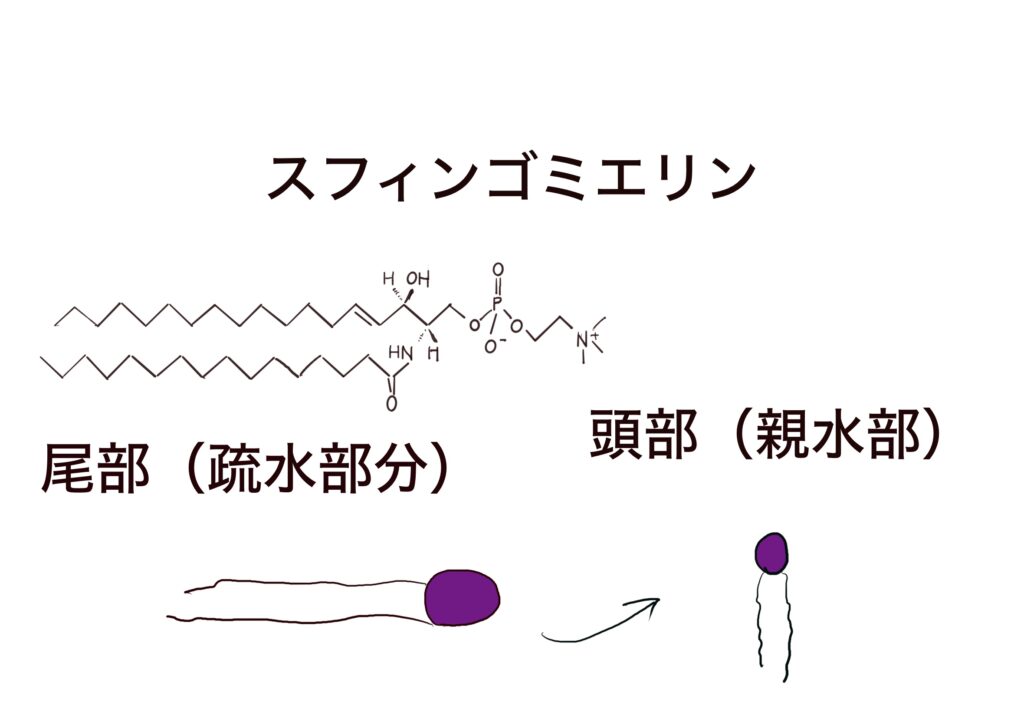

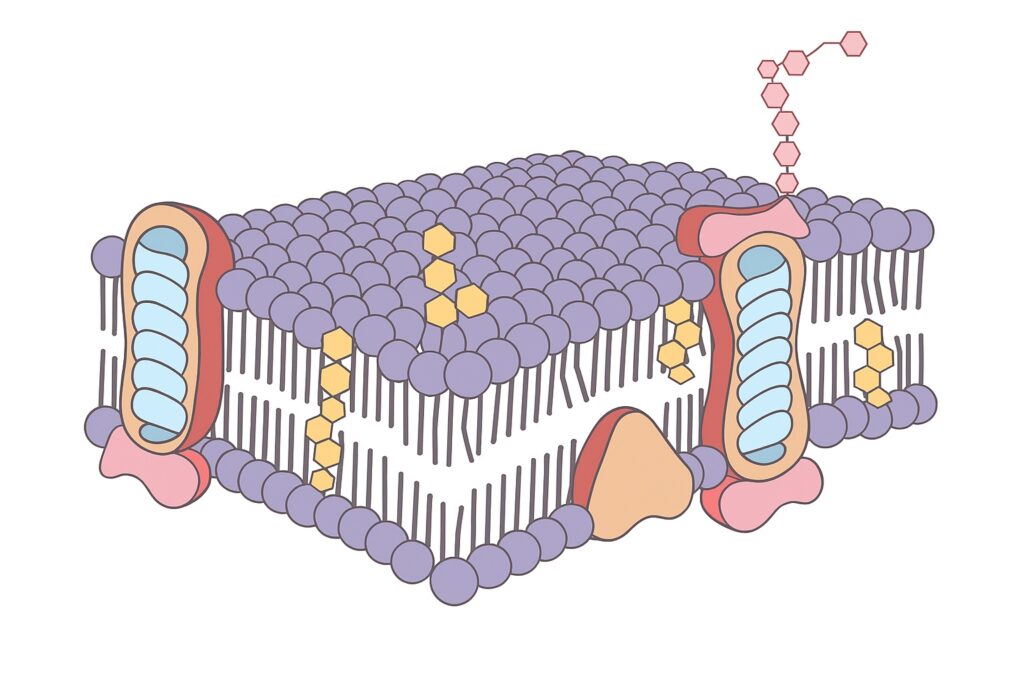

電気活動の説明の前に、まず細胞膜の説明をします。細胞膜はリン脂質からなっています。頭部は、親水性(水に混ざる)、尾部は疎水性(水をはじく)性質を持っていて、上下反対にしてくっつけて並べると細胞を内部と外部を隔てる構造物になります。そしてその幕の中にタンパク質が散在しています。受容体であったり、イオンポンプであったり、イオンチャンネルだったりします。

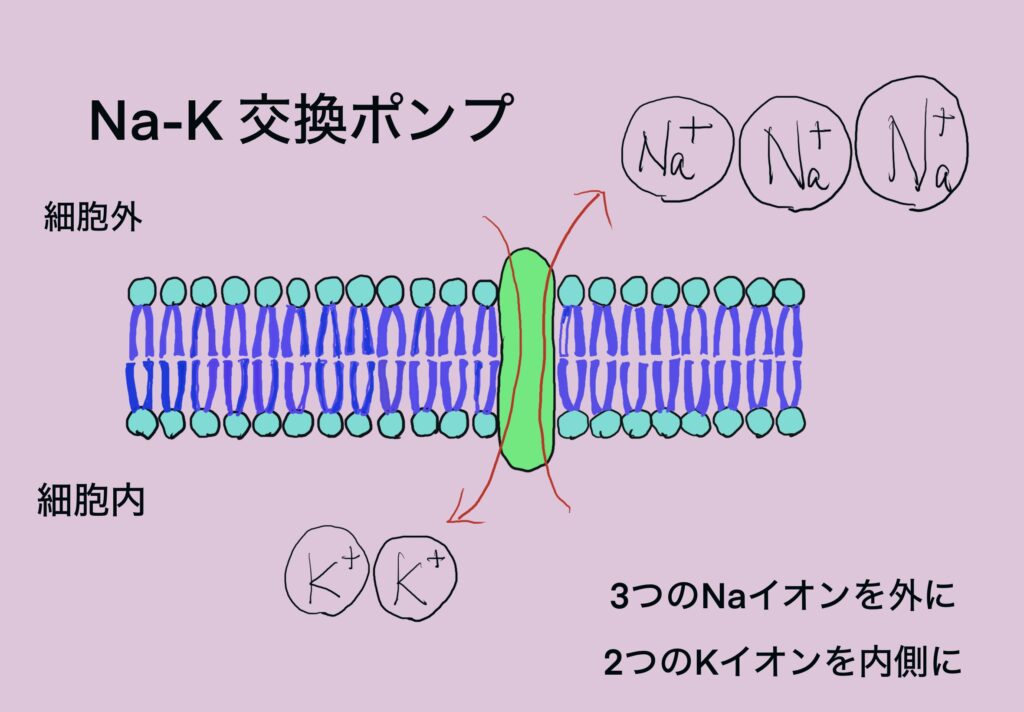

細胞の内外には、色々なイオン(荷電粒子)があります。ナトリウムイオン、カリウムイオンなどです。それを細胞膜のイオンポンプで組み上げたり、組み出したりして細胞内の状態を一定に保っています。もちろんこれにはエネルギーを消費して行なっているわけです。一定の状態を保つだけでエネルギーを消費するので生きることは大変です。

そして細胞外でナトリウムイオンが多く存在し、細胞内にカリウムイオンが多く存在する状態が定常状態になります。イオンは電気を帯びていて、何種類かありますが、トータルで差ができて、細胞内の方が、細胞外よりも陰性になり、測定するとー65m V位の電位差となります。これを静止膜電位と呼んでいます。そこに刺激があるとナトリウムイオンチャンネルが開くために、外側から内側にナトリウムイオンが流入して、細胞内の電位が周囲より高くなります。これが活動電位と呼ばれるものです。しかし、すぐにイオンポンプで汲み出され、元の状態へと戻っていきます。しばらくは、刺激があっても活動電位を誘発できない時期があります。ポンプで汲み出して元の状態に戻るのにかかる時間です。

一度発生した活動電位は、隣に徐々に移っていき、軸索(神経繊維)を伝わっていきます。そこにミエリンによる脱髄があると、絶縁されていて、高速で活動電位が伝わっていきます。

活動電位が、神経線維の末端までくると、そこで神経伝達物質が放出され、この神経細胞の活動は一旦終わりになります。放出された神経伝達物質は、回収され(「再取り込み」と言われます)次の興奮時に再利用されます。

5.4 神経伝達物質

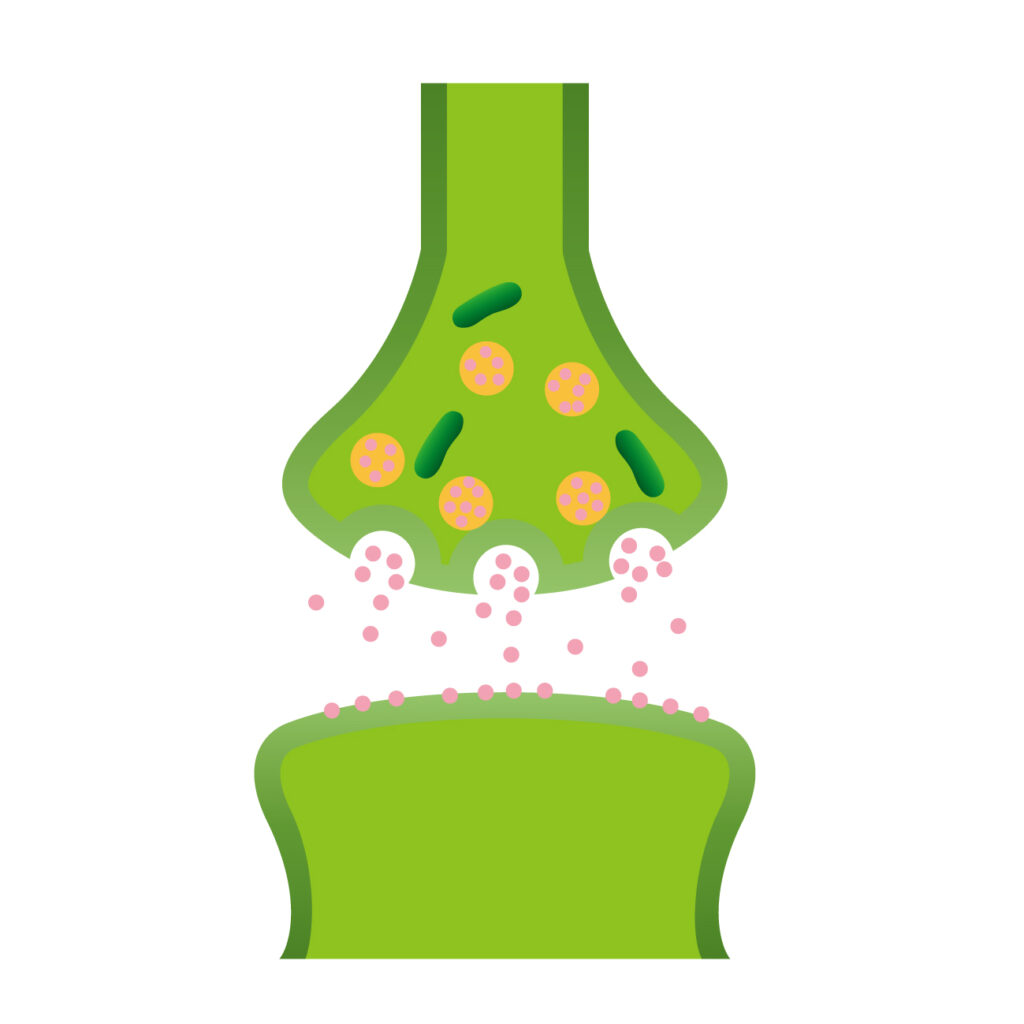

電気刺激が神経終末にくると、神経伝達物質を包んでいたものがまくに達し、神経伝達物質が次の神経細胞に向けて放出されます。この連結部をシナプスと呼びます。神経細胞ごとに、使う神経伝達物質が異なり、ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、グルタミン酸、GABA、ヒスタミンなど色々とあります。

グルタミン酸とGABAは、最も一般的な伝達物質で、グルタミン酸は興奮性(次の神経細胞を活性化する)、GABAは抑制性(次の神経細胞を沈静化する)働きがあります。プラスとマイナスですね。

ドーパミン、ノルアドれなり、セロトニンなどは、中脳で作られて、脳全体に影響を及ぼすために「神経修飾物質」などと呼ばれることもあります。

ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン

5.5 受容体

受容体は、細胞膜のところでも触れましたが、リン脂質二重膜に散在しているタンパク質です。ここに神経伝達物質が結合すると、イオンチャンネルが開き、イオンが細胞内に流入することによって、興奮刺激が伝わります。これ以外にも、結合によって、別の酵素が誘導されて、ゆっくり次の神経細胞に変化を起こすプロセスもあります。

5.6 シナプス

シナプスとは、神経細胞と神経細胞のつなぎ目のことです。昔は、神経細胞と神経細胞がダイレクトに繋がっているのか、隙間があるのかが学会でも大論争になっていたそうです。隙間がある方が、勝利を収めました。現在では、常識的なこととなっています。神経細胞の活動電位が、神経線維の端っこ(神経終末)までくると、シナプス小胞という袋に入っていた神経伝達物質が、放出されます。それが次の神経細胞の受容体に結合して、興奮を伝え、その後、受容体を離れて元の神経細胞の末端に取り込まれて再利用されます。

5.7 シナプスに働きかける薬

精神科、心療内科で用いられる薬(向精神薬)は、ほとんどのものが、上記のシナプスに作用することによって効果を発揮します。神経伝達を増強したり、抑制したりすることによって、薬の効果が出るのです。神経終末から神経伝達物質が放出され、その後再び取り込まれて再利用されますが、再び取り込まれることを妨害することにより、伝達物質がその場に残り続け、効果を発揮し続けるとされています。薬物の中には、シナプス後受容体に直接結合して、刺激の伝達を増強したり、抑制したりするものもあります。

5.8 電気・磁気の神経細胞への作用

ECT、rTMS、電極埋め込み、切断など

5.9 遺伝の問題

5.9.1 遺伝子

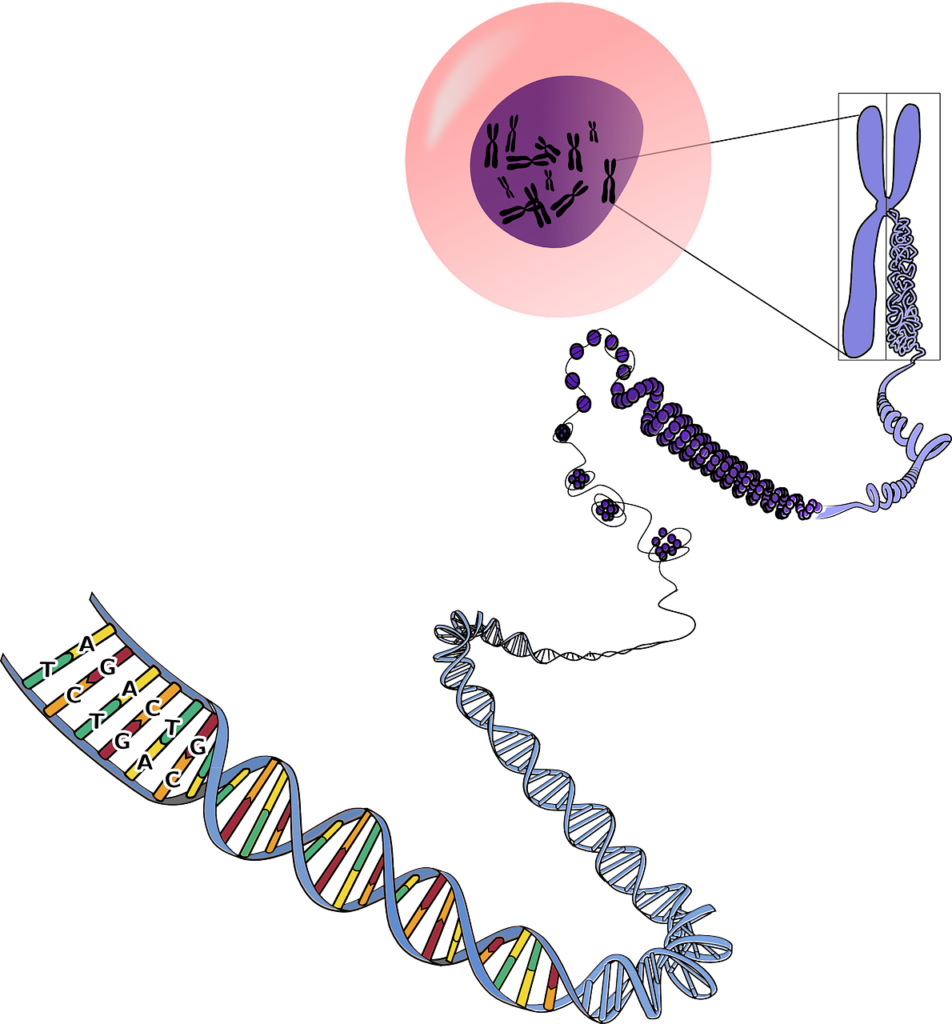

遺伝子とは、生物の遺伝情報を持つ基本的な単位で、DNA(デオキシリボ核酸)の中に存在します。遺伝子は、細胞の構造や機能、発育に必要な情報をコード化しており、生物がどのように成長し、繁殖し、環境に適応するかを決定づける重要な役割を果たします。細胞の中の核に染色体があります。それは学校の生物の時間に習いましたよね。染色体の中にDNAの長い鎖状の分子が2本セットで折りたたまれています。

5.9.2 DNA

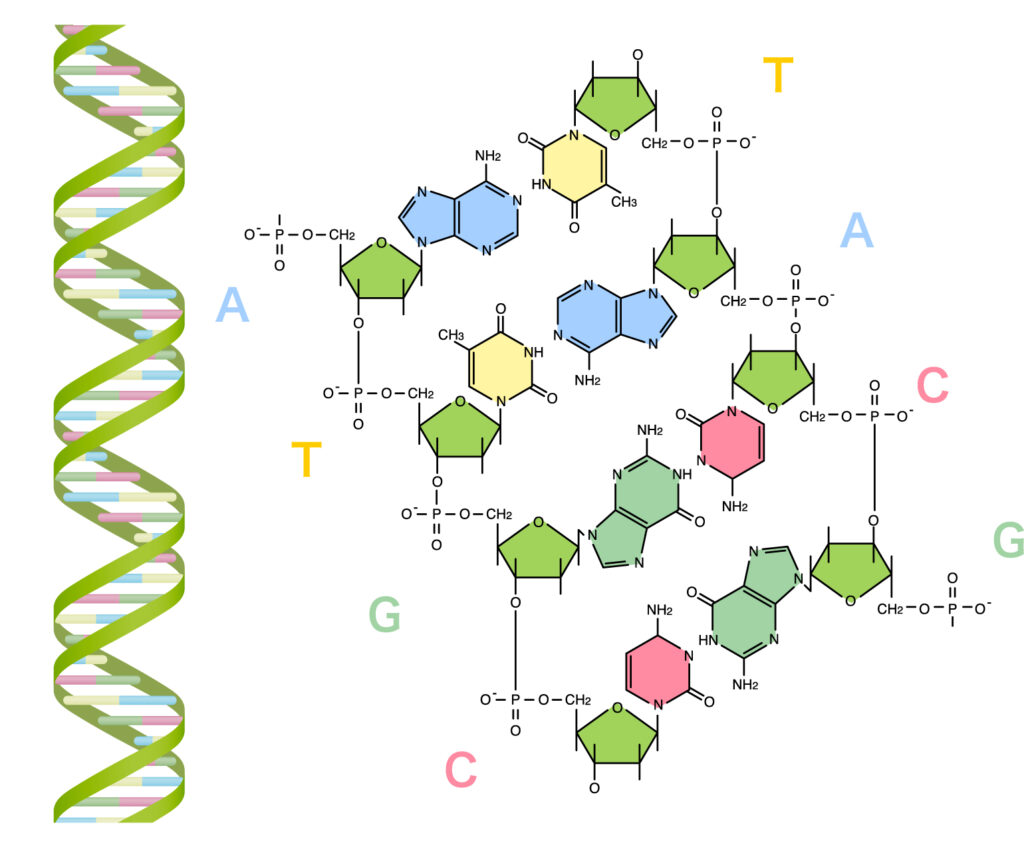

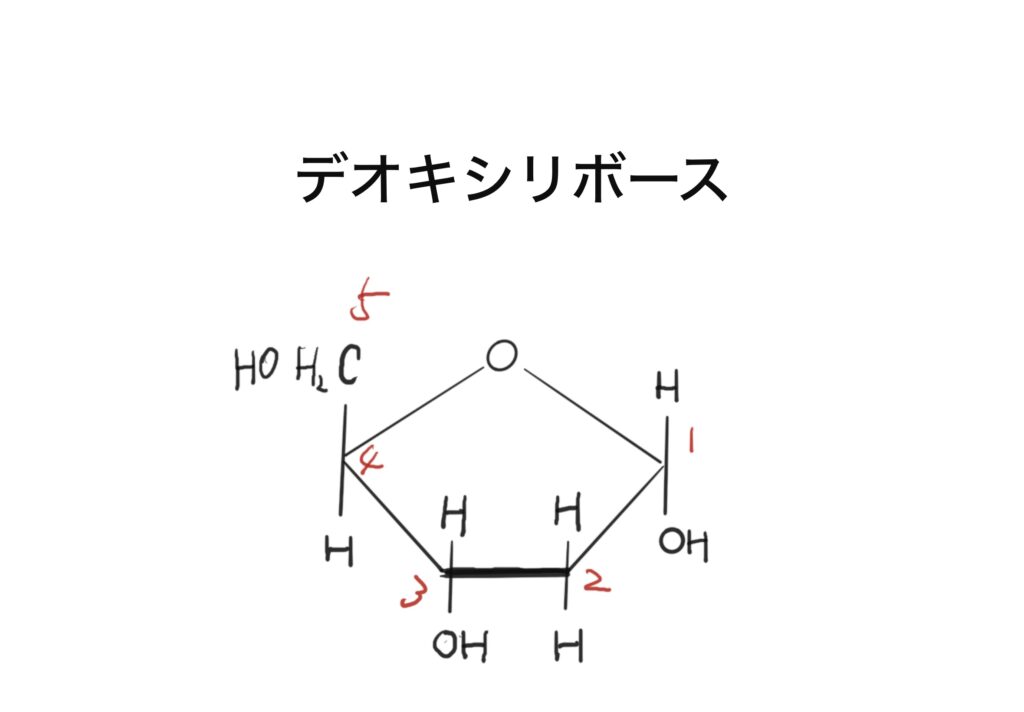

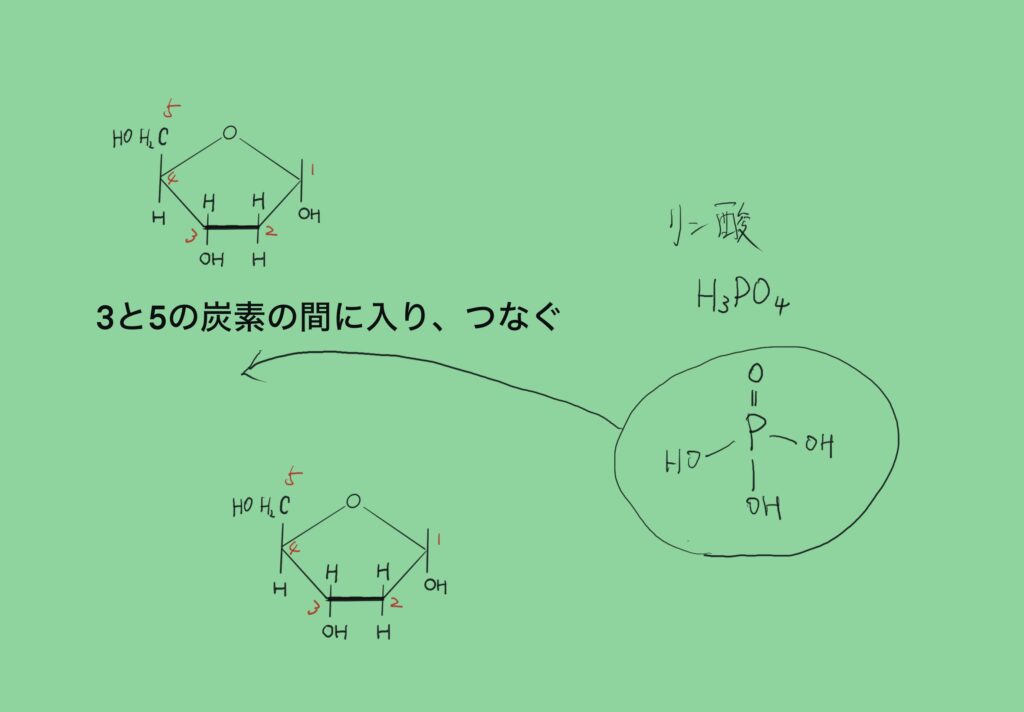

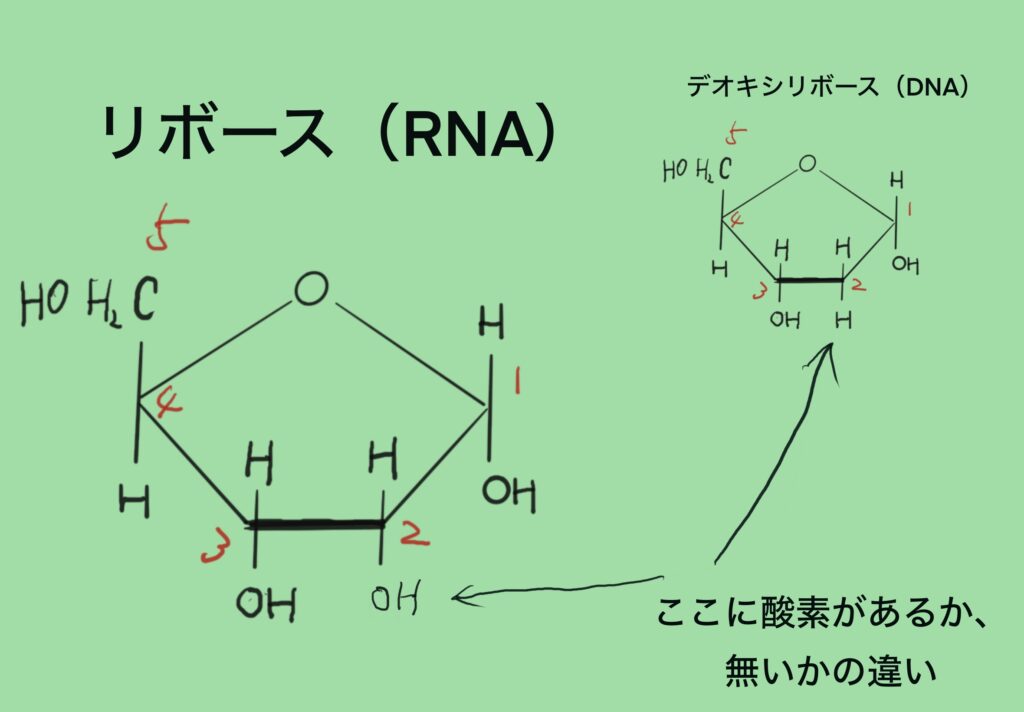

DNAの構造を見ていきましょう。DNAはデオキシリボ核酸といわれますが、デオキシリボースと言う糖が繋がってできています。以下の図を見て下さい。

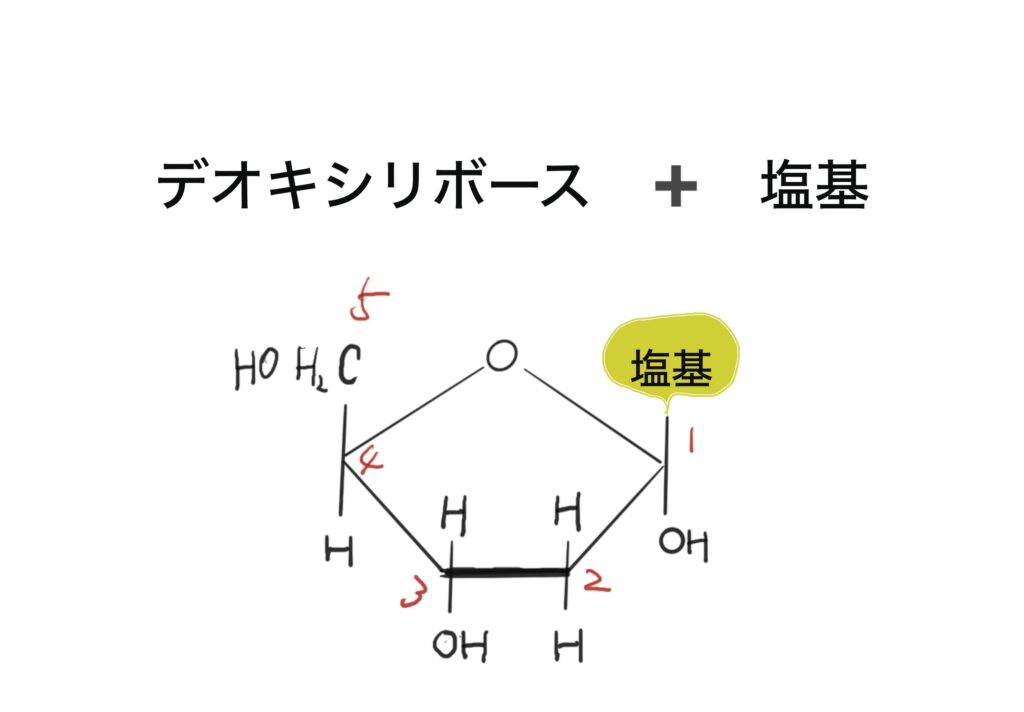

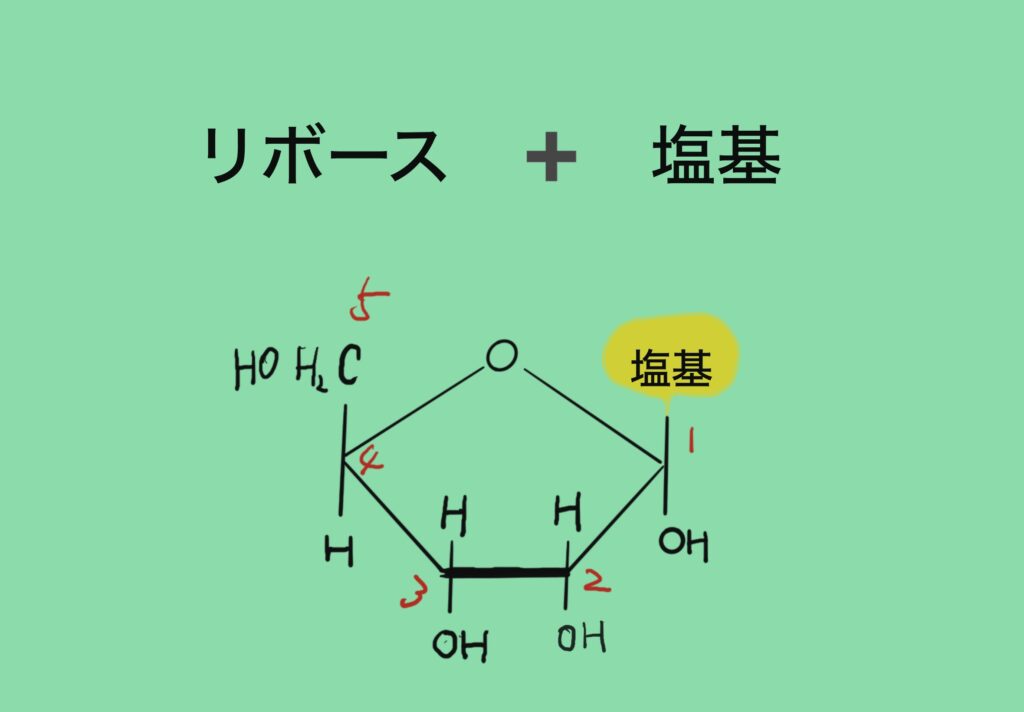

そしてこのデオキシリボースに一つ塩基と呼ばれるものがつきます。上の図で、赤い数字が打ってありますが、炭素(C)の位置を示すための番号です。1の位置に「塩基」と呼ばれるものがつきます。

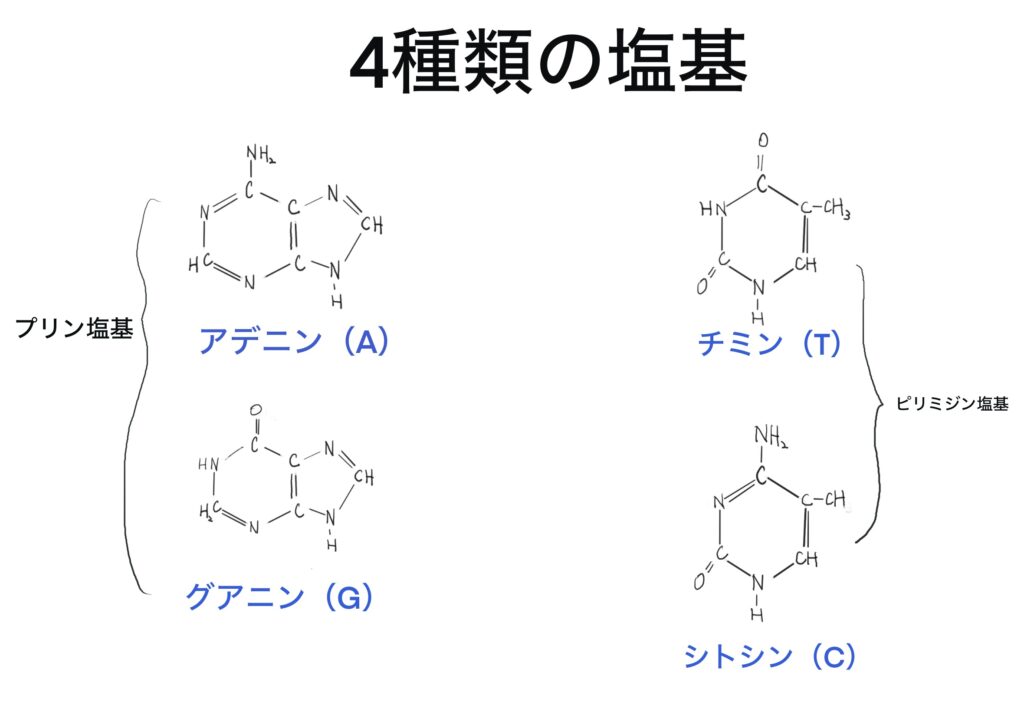

そして、その塩基は4種類あり、アデニン、チミン、グアニン、シトシンです。

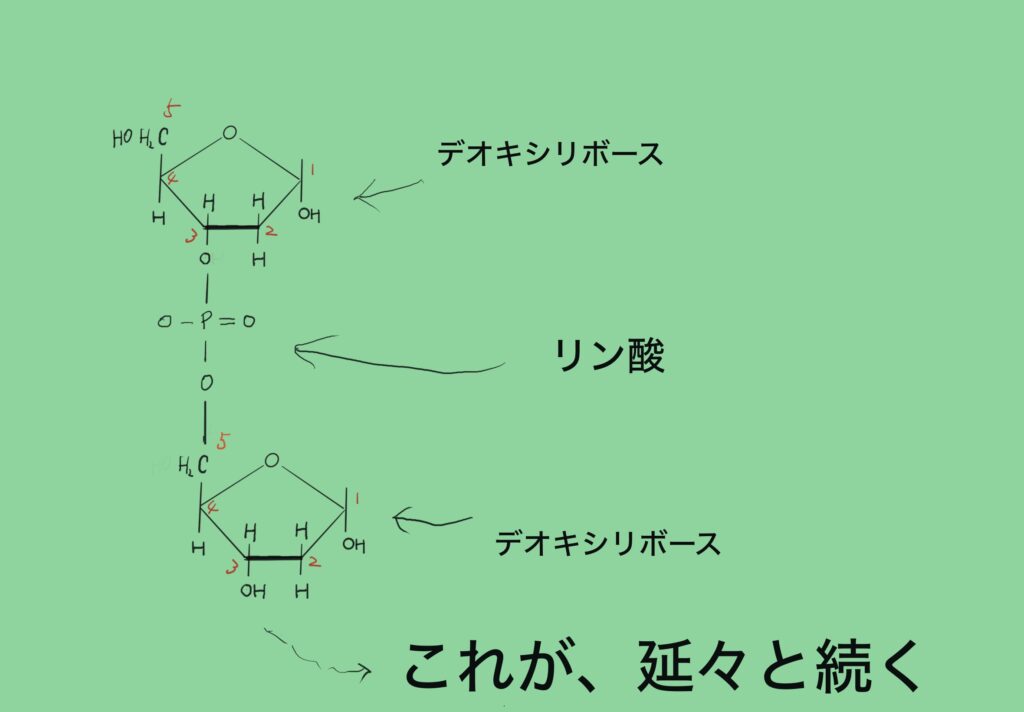

そして、炭素の番号3の位置と、5の位置で、隣り合うデオキシリボースがリン酸を間に挟んで繋がっていきます。

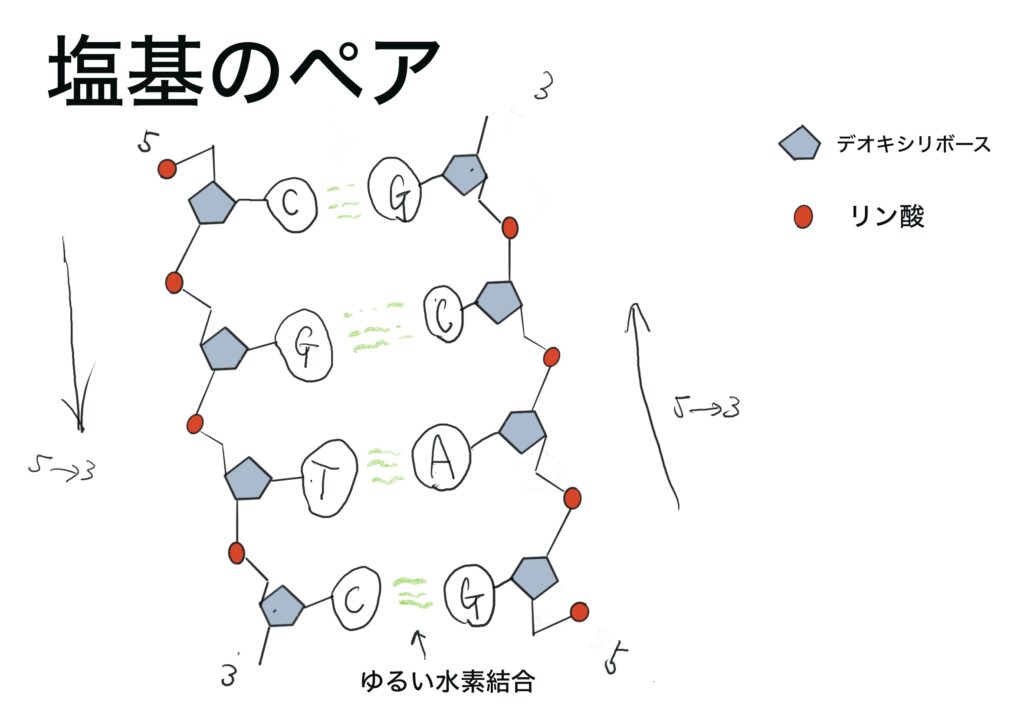

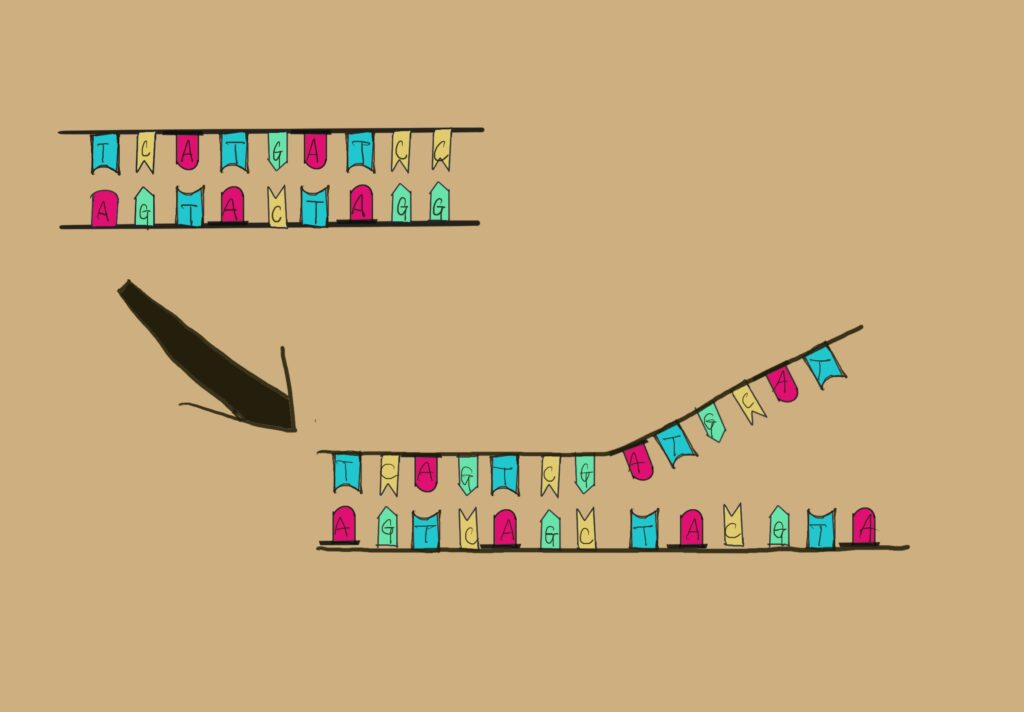

炭素番号1の位置に4種類の塩基がつきます。この構造が延々と繰り返された長い鎖がDNAなのですが、2本で螺旋状になって存在します。その際に塩基が決まったペアを組む性質が知られています。アデニン(A)にはチミン(T)、シトシン(C)にはグアニン(G)でペアを組みます。以下に模式図を示します。

これがDNAの二重螺旋構造です。

5.9.3 RNA

次にRNAの話をします。RNAはリボ核酸とも言われ、DNAと似た構造をしています。基盤となる糖が、デオキシリボースではなくて、リボースになります。そしてDNAと違って、一本鎖で存在します。

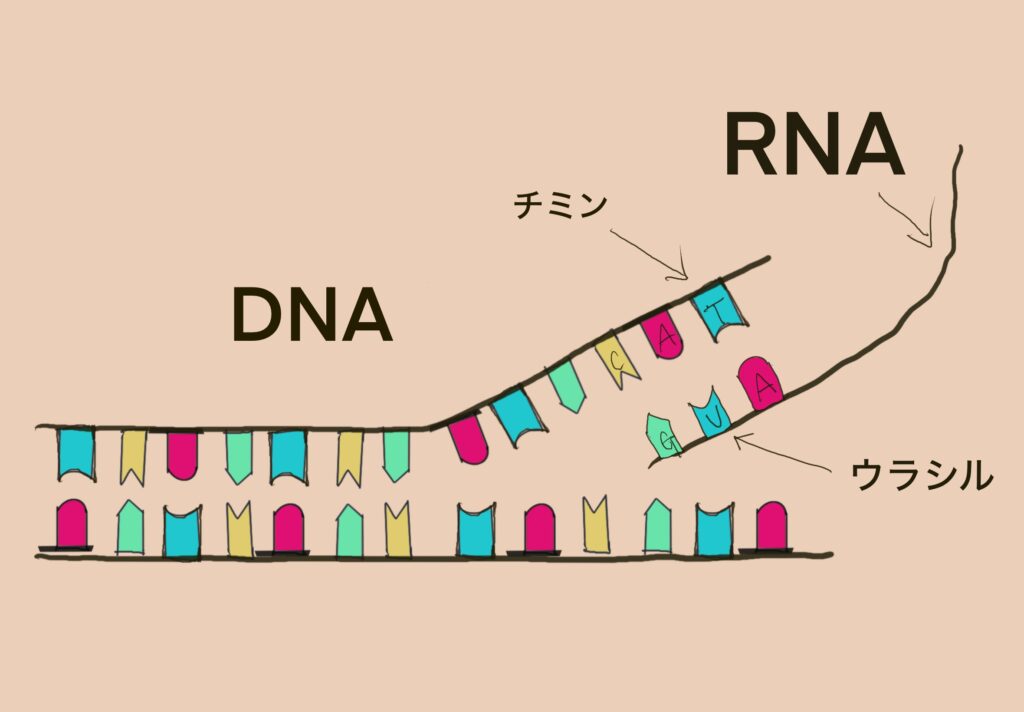

そしてそこにつく塩基ですが、DNAの4種類の塩基のうち、チミン(T)だけがウラシル(U)に入れ替わっています。

-1024x712.jpg)

DNAと同じように、リン酸を挟みながら、どんどん結合して鎖状になってゆきます。

5.9.4 遺伝情報の転写

DNAの遺伝情報の発現を見ていきます。DNAの二重螺旋が、一部ほどけます。

そこにRNAポリメラーゼという酵素の働きによって、RNAが作られていきます。一本鎖になったDNAの露出した塩基に対して、対応した塩基が来ます。アデニンにはウラシルをもったリボースが、グアニンにはシトシンをもったリボースがやってきて、つながります。作られたRNAはmRNA(メッセンジャーRNA)と呼ばれています。DNAは、大事な遺伝情報の中枢なので、染色体内(細胞核内)にとどまり、情報の一部をコピーしたmRNAが細胞核から、細胞室内に出ていきます。

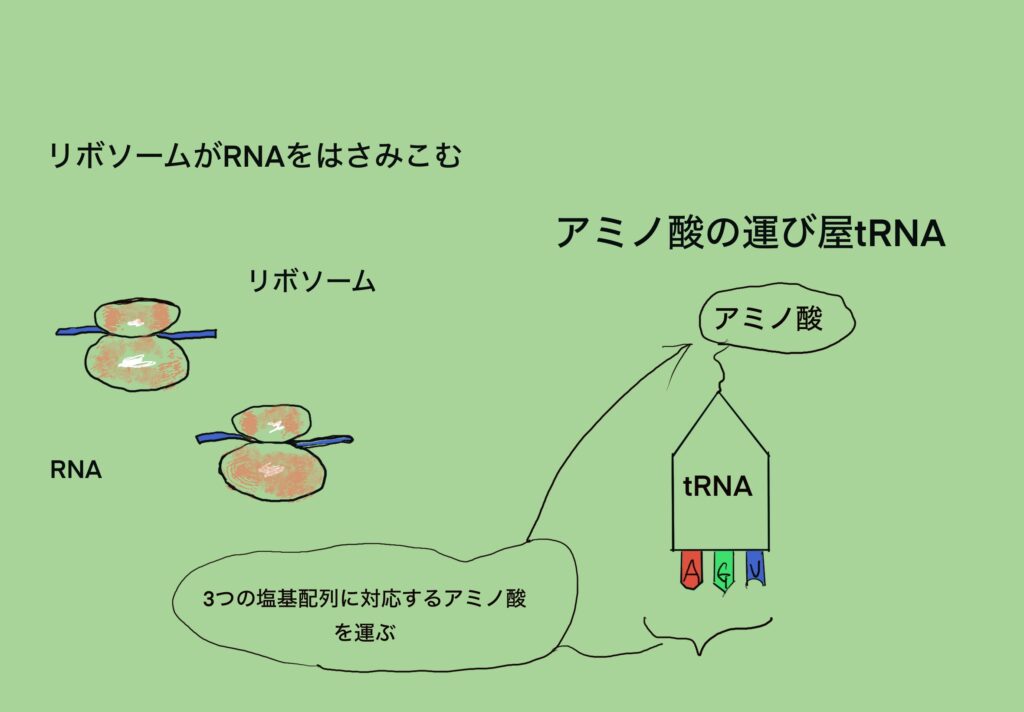

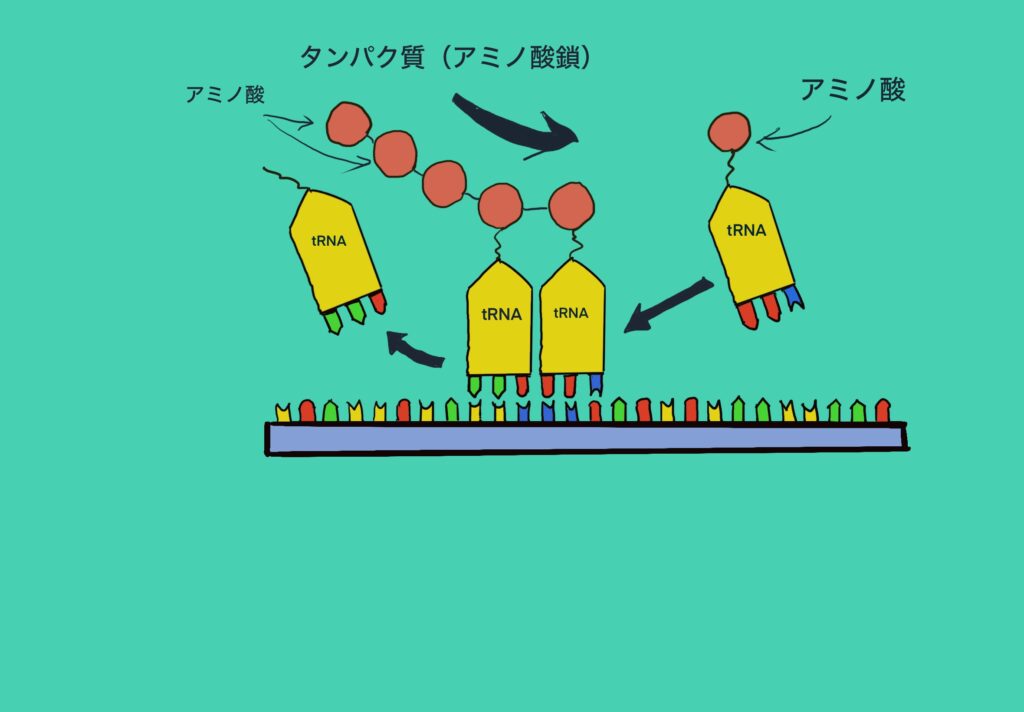

5.9.5 遺伝情報の翻訳

mRNAは、細胞質に出ていくと、リボゾームと結合します。RNA上に塩基が並びますが、3つずつセットになっていて、その3つに対応した1つのアミノ酸をtRNA(トランスファーRNA)が運んできます。そしてアミノ酸が繋がっていきます。アミノ酸が繋がったものがタンパク質です。この過程を翻訳と呼びます。

5.9.6 遺伝情報の発現

私は、学生の時、DNAからタンパク質ができていく過程を知って、「これが遺伝の発現だ」と聞いて愕然とした記憶があります。この自然のコードには感動したのですが、「タンパク質が全てなの!?」という思いがありました。勉強ができたり、足が早いけど球技が苦手だったり、容姿が優れていたり・・・色んな遺伝があるけど、タンパク質で決まるの!?

遺伝子、染色体、DNA、RNA、タンパク質をコード、相互作用、メタ