4.1.0精神療法の大まかな分類

精神療法、カウンセリングとは、どういったものなのでしょうか?大まかに、掴んでみましょう。まず、うつ状態になっている患者さんに治療者がかける言葉を下にあげてみます。少し回復してきてからのものです。

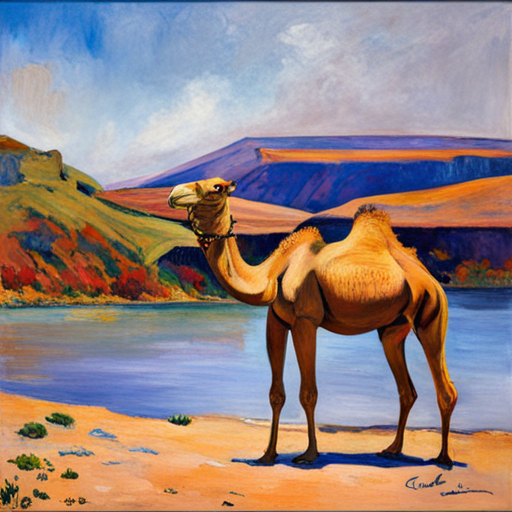

Dr.ラクダ

Dr.ラクダ理解しやすいように、単純化して話します。細かい話は、おいおい話していきますね。

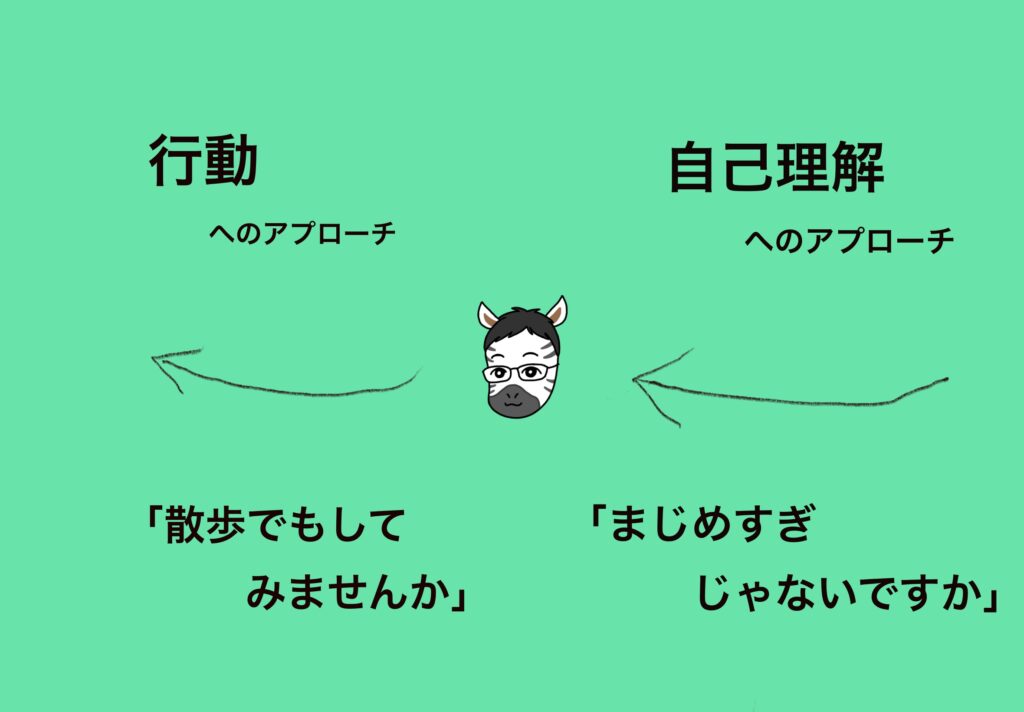

「軽く散歩でもしてみましょうか?」と行動に働きかける声かけです。

また、「少し真面目に考えすぎではないですか?」と自己理解を促す声かけがあったとします。

どちらも日常会話のような声かけですが、まずこの二つの大きな方向性の違いに注目してください。

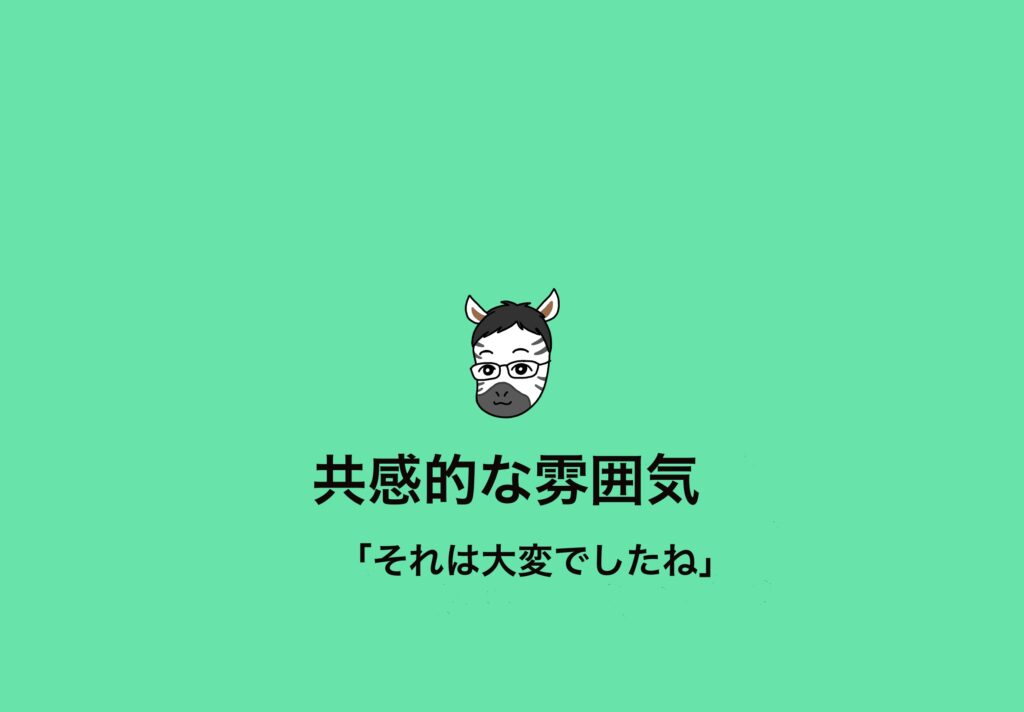

こういう声かけが、共感的な雰囲気の中でなされます。「それは大変でしたね」などと共感的な声かけが行われることも多いですが、治療者の立場によっては雰囲気だけのこともあります。「共感」は、すべての立場に共通している部分ですが、ここに特化して、重視する学派もあります。

また、私たちには、ものの受け止め方、考え方という「認知」と呼ばれているものがあります。それに感情がともなっています。

最終的には、この認知が変化し、感情が整うことが治療の目標となります。

行動に働きかけるアプローチを「行動療法」と言うと、単純過ぎて正確ではありませんが、話を理解しやすくするために、ここではいったんそういう理解で話を進めましょう。

自己理解を促すアプローチは、洞察を目指す治療の方向性であり、精神分析を代表とする流派です。自分で気づいていない自分の傾向を自覚し、生き方を修正してゆくものです。「無意識」を「意識化する」ことによる回復を目指しています。

上の例では、「まじめすぎませんか?」という言葉かけが、「自己理解に働きかけるアプローチ」として挙げられています。このアプローチの代表を精神分析と言いましたが、実際には、精神分析の立場の治療者は、こういう言い方をするのは稀で、むしろ自分からそう自覚するのを待つことが多いと思います。あるいは、指摘するなら「あなたは、自分を責めてばかりいますが、本当は周りの人に腹を立ててはいませんか?」のような言い方になることが多いと思います。上の例は、日常会話に即して、治療者の対応の立場を際立たせるために用いました。

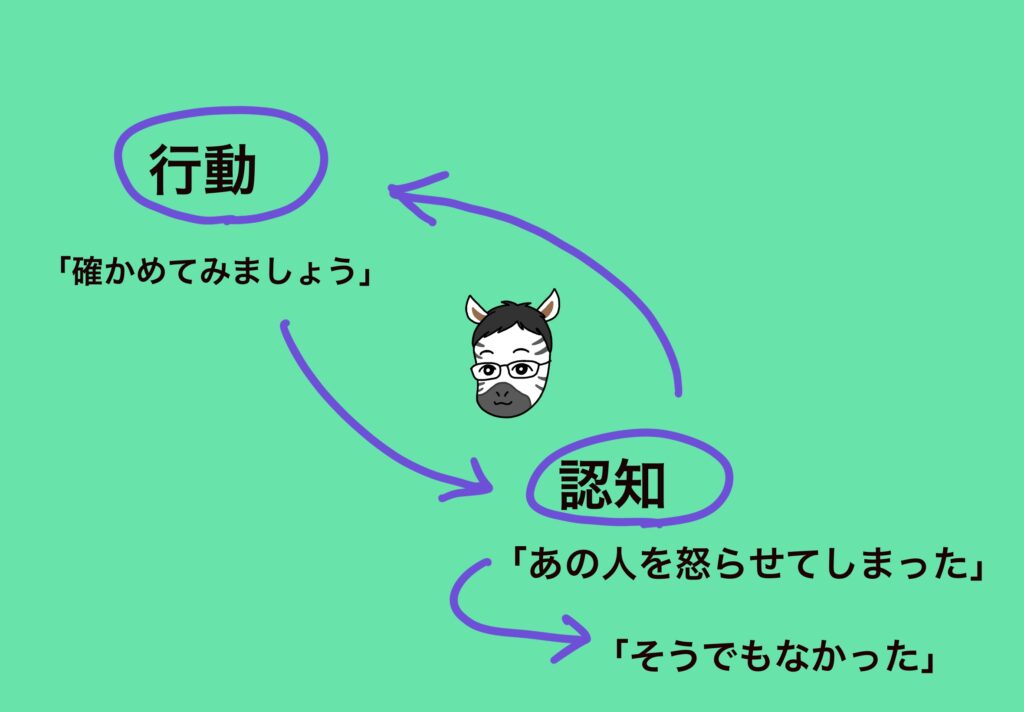

また、「ものの受け止め方、考え方」という認知を直接修正することを目指す「認知療法」というアプローチがあります。「自分はダメだ」という受け止め方を、「本当にそうでしょうか?」と揺すぶってゆくアプローチです。

「認知療法」は、一番最初に述べた「行動に働きかけるアプローチ」と相性が良く、組み合わせて用いることで「認知行動療法」と呼ばれるようになりました。現在、広く実践されている治療法です。

以上をまとめてみます。

- 行動療法(行動に働きかける)

- 認知療法・認知行動療法(受け止め方、考え方に働きかける。行動にも働きかける)

- 洞察志向型精神療法(精神分析が代表)(自己理解を促す)

4.1.1 行動療法

まず、古典的な条件付けの話からです。

行動療法について説明します。行動療法は、動物実験的なイメージがあったり、非人間的に捉えて悪くいう人がいますが、そんなことは無く、極めて人間的で暖かみがあり、また有効な治療法です。様々に理論化されて、たくさんの技法があります。まず、有名な「パブロフの犬」の話をしましょう。

パブロフは、犬に餌を見せると、唾液が出ることに気づきました。その後、ベルを鳴らして、すぐに餌を与えることを繰り返すと、ベルの音だけで唾液が出るようになります。これが「古典的条件付け(レスポンデント条件付け)」と呼ばれる現象です。

逆に、ベルを鳴らしたら唾液が出ている犬に対して、ベルを鳴らしても餌を与えないことが繰り返されてゆくと、次第に、ベルを鳴らしても唾液が出なっくなってゆきます。レスポンデント消去と呼ばれます。

「はじめてまなぶ行動療法」三田村 仰 著 金剛出版

4.1.1.1 暴露療法(エクスポージャー系)系統的脱感作療法

上の条件付けの消去を利用した治療に、暴露療法があります。「恐怖症」などの不安障害に有効です。「蛾が怖い」などの恐怖症がありますが、最近「電車など公共の交通機関に乗れない」「特に急行など、長時間閉じ込められる電車に乗れない」など、人混みや、急に逃げられない場所への恐怖心を持つ方の話をよく聞きます。元来、電車に乗ることは、怖いことでは無かったはずです。何かがあって、いつの間にかそういう恐怖が出てきてしまっているのでしょう。先ほどの話では、「ベルがなって、唾液が出る」ことが「電車に乗ると、怖い」に相当するのだと思います。ベルがなっても、唾液が出ないようになれば良いのです。恐怖心は、時間の経過とともに軽減することが知られています。ですので、恐怖心が出ても、時間が経てば軽くなると信じて耐え、そして一駅ずつ乗るなど少しずつ負荷を与えていって(系統的)、徐々に長い距離を乗れるようにしてゆく(脱感作)のです。その際、リラクゼーション法などを用い、リラックスさせて不安、恐怖を軽減させます。「恐怖心」を「リラックス」で中和するイメージでしょうか。最近では、恐怖の対象に暴露し、それを耐えることが一番有効だと考えられていて、リラクゼーションは必ずしも行われていないようです。原理は、単純ですが本人の苦痛を伴うために、必ずしも簡単ではありません。うまくゆくと非常に効果的と言われています。

この延長で、「暴露反応妨害法」という治療法があります。電車の吊り革などを触ると、細菌など汚いものが手について、家に帰ってから手を洗い続ける方がいます。「不潔恐怖」「細菌恐怖」などと言われています。そういう方に、手洗いを我慢してもらい、不安感、恐怖感が時間とともに軽減するのを実感してもらいながら、行う治療です。本人の苦痛が強く、なかなか難しい治療ですが、有効であると言われています。

4.1.1.2 オペラント条件付けを利用した行動療法

ある行動が、ポジティヴ(望ましい、適応的、建設的など)であれば報酬を与え(褒める、社会的な評価が上がるなど)、ネガティヴ(上記の逆)であれば罰を与えることによって、ポジティブな行動を増やしてゆく方法です。こういう表現が反感を持たれるのだと思います。ペットの躾みたいで、患者さんを上から見ているような表現にも受け取れます。治療の時は、罰を与えることはできないので、その話題へ治療者が関心を向けることが少なくなるなどの対応となり、主に、褒めたり、一緒に喜んだりということが多くなると思われます。報酬を与えて、望ましい行動を増やすことを「強化」と言い、逆を「弱化」と言います。以下に、治療経過ではないですが、日常的な会話の例を示します。

「報酬を与える」とか「強化」とか言葉の響きが良くないですね・・・。

あなたが、スポーツジムに通っていて、パーソナル・トレーニングを受けているとします。ある日、トレーナーから「大胸筋がだいぶ発達してきましたね」と言われたとしましょう。モチベーションが上がって、もっと胸を鍛えようと思うと思います。(強化されています)一方、ある日、そのトレーナーさんから「今日は、少し浮腫んでいますね。昨日は飲み会だったのですか?」と言われたとします。次から飲み会でも、翌日浮腫まない程度の飲酒量にしようと思うと思います(飲酒行動は、弱化されています)。この会話は、治療ではないですが、自然な形で強化されたり、弱化されたりしている例です。決して、変な会話では無いと思います。これは営業トークのリップサービスでもなく、あなたの日頃の状態をそのトレーナーはよく把握していて、良い感じにフィードバックしてくれている例だと思います。

飲酒行動であれ、買い物のし過ぎであれ、ダイエットであれ、患者さんと治療者が目標(なりたい状態)を共有し、それへの作戦を立て、うまくいけば共に喜び合って(強化)より良き方向を目指すのですから、決して上から目線や、患者さんを躾けているような治療ではないと思います。

言葉の響きはきついけど、日常的な普通のやり取りなのね。

4.1.1.3 文脈を考えた行動療法 ABC分析

上記のオペランと条件付けの時に、「行動」→「反応(結果)」を考えるわけですが、その行動を起こす前の状態(先行事象)も考えに入れます。例えば、「人前でおどけてみせる」という行動があり、「笑ってもらえる」という結果があったとします。それが嬉しくて、おどける行動が増えるというオペラント条件付けがありえます。しかしそれが起こるためには、その前の先行条件として、「友好的な雰囲気」があったと思います。そうでないと、おどけても逆効果のこともあり、むしろおどけることが少なくなりかねません。このように3段階で状況を考えることを、英語の頭文字をとってABC分析と言ったりします。A「先行事象(antecedent)」、B「行動(behavior)」、C「結果(consequence)」です。

「文脈」というのは、大事な言葉ですね。最近、有名人がよく、文脈を省略されて、言った言葉だけを報道されて炎上したりしていますが、その意味での「文脈」です。上記の「先行事象(A)」を文脈として考えるということです。治療関係では、治療者の働きかけもAとして利用することになります。

4.1.1.4 ホームワークを利用して生活の場に広げる

治療面接で話したことを、次の面接まで「・・・・をしてきてください。次の面接でそのことについて話しましょう」と課題を出すことがあります。この課題がホームワーク(宿題)です。「散歩をしてみてください」「電車に乗ってきてください」「外食してきてください」など状況に応じて様々なものがあります。治療は、原則として診察室(面接室)の中で行われます。でも大切なのは患者さんの実生活です。実生活で、行われることが大切です。その成果を話し合い、より難度の高い課題に進めることが目標となります。

治療でも「宿題(ホームワーク)」が出るんだね・・・日常生活につなげるために必要なんだね・・・。

4.1.1.5 行動活性化の技法

上記のホームワークに関係しますが行動活性化の技法というものがあります。「思い切って散歩に出てみたら、意外と気分が良くなった」というようなことは経験したことがあると思います。これを利用した技法です。「うつの時は、休息が大切」と言われています。しかし、家の中にいて、休んでいても、気分が上がってこないこともあります。そういう時は、逆に「思い切って外に出てみよう」という発想です。鬱になった原因で心の傷つきが大きい場合、「家の外に出る」ことは「社会に出る」ことと同じに感じられ、「再び傷つくことが怖い」と家の中に閉じこもってしまうことがあります。そうして社会から逃げてしまうと、余計気分が落ち込むという悪循環に陥ります。それを断ち切ろうとする技法です。

まさに「行動に働きかける」

やり方としては、まず自身の行動記録をつけてみる(10時に起床、11時にブランチ、15時から18時昼寝・・・)などです。それから散歩や、買い物などしてみたい行動をリストアップし、難易度を検討して、優先順位など決めます。次回の面接で、その行動が取れたのか?してみた結果どうだったのか?を検討し、次までの行動をまた計画するというような順番で行われているようです。自分が大切にしている価値観(本当は、楽しく人と交流したい、社会で成果を示したいなど)との関連も検討しながら行うと、より効果が上がるとされています。

行動療法の「行動」→「結果」の流れから見ると、「散歩する」と「気分が少し良くなった」という結果が得られ、また「散歩する」という行動が増加してゆくという、オペラント条件付けを目指したものと言えます。計画通り実行できたことによる達成感や、治療者からも評価されることなども「散歩」という行動を増やす方向に働くことが考えられます。

4.1.1.6 スキル・トレーニング

「スキル」とは、「訓練や学習によって獲得した能力」のことで、「技能」と呼ばれることもあります。一般的には、パソコンを扱える能力であったり、語学力であったりします。私たちの領域では、主に対人関係や日常生活をより円滑に進めるためのものが中心となります。「ソーシャル・スキル・トレーニング(社会技能訓練)(SST)」「アサーション・トレーニング」(自己表現の練習)などが代表です。医療の場で、語られることは少ないですが、「アンガー・マネージメント」(怒りのコントロール)もここに入れて良いかもしれません。

色々とあるのね・・・・。

スキルトレーニングは、まず①アセスメントを行い、何が苦手で、できるようになりたいか決めます。例えば、挨拶などです。それを誰かが見本としてやってみます(②モデリング)。治療者でも、他の参加者でも構いません。それを患者さんが真似します(模倣)。その上で③ロールプレイ(役割練習)をします。どこが良かったか?改善すべき点はどこか?など④フィードバックをします。ここで良い部分が強化されます。それを次回まで、現実の生活の中でやってみます(⑤ホームワーク:宿題)。これで実生活の中での広がり(般化)を目指し、さいど検討し、フィードバックを受けるなどして進めてゆきます。グループで行うことが多く、集団療法の治療効果も得られます(3.1 集団療法の治療因子)。以下にスキルトレーニングの種類を挙げます。

アセスメントし、真似をして、役割練習をグループでやっていくのか・・・。

4.1.1.6.1 ソーシャル・スキル・トレーニング(生活技能訓練:SST)

統合失調症を長らく患っていると、日常生活を送るのに必要な生活能力が低下して、生活しづらくなることがあります。睡眠、起床など生活リズム、食事の段取り、整理整頓や衣類の管理、近隣、職場との対人関係、金銭の管理、服薬の管理、病院、役所の利用などです。こういうものをソーシャル・スキル(生活技能)と呼んだりします。こういうスキルを高めるよう、上記のスキル・トレーニングの技法を利用して支援を行うことが精神科病院、デイケアなど様々な現場で行われています。退院への準備として行われることもあります。「挨拶の仕方」「断り方」「服薬自己管理」「症状自己管理」など様々なメニューがあります。

発達障害者への就労支援などでもSSTが行われているようです。

4.1.1.6.2 アサーション・トレーニング

「アサーション」とは、直訳的に言えば「主張」となるので、「アサーション・トレーニング」は「自己主張の訓練」ということになります。こう言われていた時期もあると思いますが、今は少し言葉が強いので、「自己表現」、それも「自分も相手も大切にする自己表現」などと言われています。この言い方は、アサーション・トレーニングを日本に導入して、広めてきた平木典子氏の著書にあった表現です。

聞き慣れない言葉だけど、「相手に嫌な思いをさせずに、自分をしっかり表現する」ということなのね・・・。

人から誘われた時に断ることが苦手な人がいます。それでしんどくなるのだったら、きちんんと断りましょうということです。しかし、誘ってくれた人に嫌な気持ちになってほしくない、それが「自分も相手も大切にする」ということだと思います。言うはやすく行うはかたしですので、それを体系だって訓練しましょうと言うトレーニングです。サラリーマンの人が、うつ状態になって休職した時に、復職に向けて行うリワークプログラムというものがありますが、そこではよく行われています。

「非主張的態度」と呼ばれる、相手の言うことに従ってしまい、こちらの言いたいことを飲み込んでしまう態度。あとで後悔や自己嫌悪などが生じます。上の例で言えば、気の進まない誘いを受けてしまうことを指します。「攻撃的態度」と呼ばれる、相手の気持ちをあまり考えずに自己主張をしてしまう態度。誘いを断れるのですが、相手が不愉快な気持ちになってしまう態度です。「アサーティブな態度」とは、これの間を目指す態度と言えます。もちろん、完全に両者が納得できることは、利害が対立するので不可能ですが、極端な嫌な思いをお互いがしないようにする工夫です。スキルのトレーニングとして、ロールプレイ、フィードバックなどをしながら行うようです。実例では「上司から無理な仕事を振られた時」「取引先から無理なお願いをされた時」「クレームを受けた時」など様々な場面での練習がなされるようです。

中庸の精神というやつか・・・。

「お互いを尊重する表現」ですので、「相互的」です。会社では、「上司からの無理と思える指示に対する自己表現」がある一方、「部下や、後輩にきちんと指摘する」という自己表現もあり得ます。昨今、パワハラと言う言葉が横行してしまい、部下や後輩に注意したり、仕事を振ったりできずにしんどくなる人も多くなってきています。双方にアサーティブな態度が必要です。

産業領域、医療現場、介護の現場など様々な領域でトレーニングが行われているようであり、家庭の中でも有効でしょう。多様化したり、世代間ギャップが言われたりしてコミュニケーションが難しくなってゆく現代社会において、ますます必要なスキルだと思われます。

どこでも使えそうなスキルだね・・・。

「三訂版 アサーション・トレーニング」平木典子著 金子書房

4.1.1.6.3 アンガー・マネージメント

これは、医療ではあまり取り上げられません。「アンガー」とは「怒り」のことで、「怒りをコントロールしましょう」というトレーニングです。パワハラをしないように管理職に研修などがなされるのが中心ですが、精神科臨床でも有効だと思えるので、ここに紹介しておきます。

受診する前に、自分で勉強してからいらっしゃる方が、けっこういます・・・。

まずアンガー・マネージメントでは、「怒りは、自分で起こすものである」という認識に立ちます。私たちは、「相手に怒りが引き起こされる」と感じてしまいますが、よく考えるとそうでもありません。例えば、運転中にクラクションを鳴らされて、カッとなる人と、「あら、何かしら?」と思う人といるのでは無いでしょうか?音は同じです。私たちの方で、生じている出来事に意味づけしているのであると考えることから始まります。ですので、私たちの方の意味付ける姿勢を変えれば怒りの程度が変化しうるのです。

「怒り」は、自分で引き起こしている・・・!?

そして怒りは「ニ次感情」だと考えられています。「一次感情」は、プライドが傷ついた「悲しみ」であったり、「不安」であったりします。不安や恐怖があって、怒りに変わる例として、コロナ禍の「マスク警察」などもそうかもしれません。感染させられるという不安、恐怖が強くて、過度な攻撃に反転した例だと思います。この理屈は、自分に対しても相手に対しても有効だと思います。自分に対しては、「自分が腹が立つのは・・・怖さが背景にあるのだな・・」と自覚できれば、相手への怒りも緩和する可能性があります。相手に怒りを向けられた時も、そういう理解があれば、売り言葉に買い言葉を返して、事態をエスカレートさせるのではなく、落ち着いて対応できるかもしれません。

「怒り」は、二次感情・・・。二次感情って何だ・・・・?

また、怒りが生じるのは「・・・・・すべき」という自身の信念によるものが多いとされます。アンガーマネージメントでは、これを「コアビリーフ」と呼んでいます。直訳すると「中核的信念」ということでしょうか?「自分にとっては譲れない価値観」です。これが、破られるとカッとなるのです。「目上の人の前では、帽子を取るべき」「有名人なので、きちんとするべき」などなど・・。現在は、価値観が多様化し、世代による差も大きく、外国人もいて「・・・べき」がかなり相対的です。そこを緩めると激昂することが少なくなるでしょう。

確かに、「べき」思考が強くなると、怒りっぽくなるよね・・・。

「怒り」に対するハウトゥーですが、短期的な(その場での)対応と、長期的な「怒らない体質作り」と二つあります。

怒らないようにするために「短期的」作戦と「長期的」作戦がありますよ・・・。

短期的なものとして、有名なものですが6秒間はやり過ごすことが有効と言われています。そうすればかなり衝動的な言動は減ると言われています。そのために①怒りを数値化する。「今の怒りは10点満点の6だ」などと分析する②落ち着く言葉を決めて、唱える。「自分の問題っ!」など。③思考を止める④深呼吸するなど様々な技法が考案されています。

長期的なものとして①怒りを記録する(アンガー・ログ)ことがあります。次節で述べるセルフモニタリングとも言えます。日時、場所、出来事、その時に考えたこと、怒りの数値などを記録することです。忘れないようにすぐに書くことが大切だとのことです。②解決志向で考える。この状況は、変えることができるのか?できないのか?自分にとって大切なことなのか?大切では無いことか?などを分類して整理するのです。基本的に他者は変えられません。先ほどの例で言えば、クラクションを鳴らされたことで、腹を立てても、その車が右折してしまえば、おそらく一生会わないことでしょう。大切なことではありません。目くじらを立てて大ごとにする方が、自分にとってマイナスでしょう。

以上ざっと書きましたが、興味がある方は、専門の本やセミナーなどに当たってください。以下の本を参考にさせていただきました。

「アンガーマネジメント」 戸田久実 著 日経文庫

「アンガーマネジメント入門」 小林 浩志 著 東洋経済新報社

4.1.1.7 セルフモニタリングの技法

自己観察することです。簡単なようですが、意外と難しいです。上記の行動活性化の開始時に、自分の行動を記録することから始めるとありました。まず自身の日々の行動を記録することもセルフモニタリングの一つです。自分が何時に起きているのか?昼寝は何時から何時くらいにしているのか?その時どんな気持ちなのか?何を食べているのか?などを記録してゆくのです。お小遣い帳をつけてゆくのも自分の行動のモニタリングです。最近は、睡眠のアプリを入れている人もいます。自分の行動を記録してゆくということは、「現実に向き合う」ことでもあると思います。食べ過ぎた翌日は、体重計に乗ることを避けてしまいがちですし、浪費している時には、クレジットカードの明細など見たくないものです。以前「測るだけダイエット」と言うのが話題になりましたね。毎朝体重計に乗るだけで、前日の食事、間食、運動量、飲酒量などが想起され、徐々に無意識に生活がコントロールされてダイエットが成功しやすいと言うものです。

自分をきちんと観察することですね・・・嫌な部分に目をそむけず・・・。

さらに、セルフモニタリングの極端なパターンで、「自分に起こっていることを実況中継する」と言うやり方があります。自分の感覚や思考などを、価値判断なくリアルタイムで実況中継してゆくものです。部屋の中にいて「寒い!」と言う(思う)のは、寒さの中にいて、その現実に巻き込まれています。そこを「今、私は、気温の低い部屋にいて、寒いと感じている」と、少し自分の体験から距離をとって客観視しているような態度のことです。「汚い!」ではなく、「今、私はドアノブに素手で触り、その手を汚いと感じている。怖がっている」と描写し直すのです。様々な考え、身体感覚などにこう言う態度を取ることにより、心身に良い影響が出てくることが知られています。この考え、実践は、次節の「マインドフルネス」につながります。

4.1.1.8 マインドフルネス

「マインドフルネス」とはなんなのでしょうか?ブッダの瞑想に由来する治療法であり、うつ病、慢性疼痛、不安障害、癌など様々な疾患の治療に応用されています。

「マインドフルネス」という言葉は、ブッダの教えが述べられている経典の中の「サティ(sati)」という言葉を英語の「マインドフルネス(mindfulness)」と訳したことに始まります。「サティ」はパーリ語であり、ブッダが話していた言葉に近い言語とのことです。漢語では「念」、日本語では「気づき」と訳されていることが多いです。

具体的なやり方は、呼吸に意識を向けることを中心に、様々な身体感覚などに注意を向けることによって行われます。アメリカのカパットジンの定義によると「意図的に、今この瞬間に、価値判断することなく注意を向けることによる気づき」です。「ボディスキャン瞑想」と呼ばれるものは、仰向けに臥床し、まず、体が床に触れている部分に注意をむけます。体が沈んでいくような感覚を感じます。次に下腹部に意識を向け、息を吸ったり吐いたりするときの感覚を感じます。次に足に意識を向け、息が足を通って、足先にぬけ、足の裏から吸ってくる感じを感じ・・・と焦点を当てながら全身に広げて行きます。詳しく知りたい方は、専門の書籍をご参照ください。たくさん出版されています。

東洋的な発想ですね・・・。

上記のボディスキャン瞑想などをしている時の心の状態が、「マインドフル」な状態であり、「今、現在のこの瞬間を感じている状態」です。この状態を「あることモード(being mode)」とも言います。一方日頃の心の状態を「することモード(doing mode)」と言い、家事をしたり、通勤途上駅へ向かったりしている時の心の状態です。「マインドレス」な状態です。時間に追われて、駅へ急いで歩いている時と、ゆっくり空の青さや、道端の花の美しさを楽しみながら散歩している時の差に対応しています。

「あることモード」・・「することモード」・・か・・。

私たちは、意識をしないと「マインドレス」な「することモード」で生活をしています。意識して、呼吸や身体感覚に意識を向けることにより、「マインドフル」な「あることモード」に変えます。しかし、その最中にもすぐに音が聞こえたり、雑念がよぎり「することモード」になってしまいます。それに気づいたら、またゆっくりと「あることモード」に変えていくことになります。これがマインドフルネス瞑想です。

上記のことは、「注意を現在に向ける」「注意のシフト」と言えます。私たちは、過去のことを思うと「怒り」「傷つき」「後悔」「罪悪感」などが浮かび、嫌な考えが繰り返され、苦しい感情が増幅します。また未来を考えると「不安」になります。特に現代など、社会が不安定な時は尚更です。ですので、「現在」に注意をシフトすることが、苦しみを軽減させることに役立つようです。

「今」の瞬間に意識を向けるのね・・・。

マインドフルネスにおける観察法ですが、呼吸や身体感覚だけでなく、自分の考えや感情も観察対象にします。価値判断をせず、「不安である」「怒っている」「不安を感じている」「今、自分は怒りを感じている」など、感情状態を表現します。「ラベリング」と言われているプロセスですが、自身の体験と少し距離を取り、客観的に見ることができるようになると言われています。そして、自分の感情などを冷静に観察していると、変化してゆくことが分かります。感情は変わっていきます。私たちは、いつまでも怒っていないし、いつまでも落ち込んではいないものです。「私は、今、目の前の人の発言で、自尊心が傷つき、怒りと、惨めな気持ちを感じています」と、冷静に描写し、観察していると、それほど怒鳴らなくてもよくなりそうです。怒りも軽減してゆきそうです。自分の意識をずらして体験を客観視するこのやり方を「脱中心化」とも呼ばれています。

価値判断をせず・・・変化を見届ける・・・。

上記の考え方の基本発想は、ブッダの教えの「無常」「苦」「無我」に基づいているとされます。「無常」とは「常ならず」で「万物は、すべて変化してゆく」「生じたものは全て滅する」というものであり、一定、不変のものはなく、感情も変化してゆくというものです。「苦」とは、「人生に苦痛は伴うもの」であり、苦痛と共に生きてゆかねばならない、それでも人生捨てたものではないという理解につながると言われています。この理解のもとに「苦痛」の感情に「ラベリング」をしてゆくのです。「無我」とは、「自我意識」による、執着、束縛から逃れると心が乱れにくくなるというものです。上記の「脱中心化」につながるものです。

諸行無常・・・ですね・・・。

仏教的なことを述べてきましたが、一方で、瞑想中の脳機能の働きなども研究されてきています。呼吸に意識を集中させている時には、前頭葉の中の背外側前頭前野(DLPFC)の活動が高まっているとされ、注意が逸れてしまっている時には、内側前頭前野(MPFC)、後部帯状回(PCC)、海馬などの活動が高まっているとされています。今後も、脳科学の進展に伴い、色々と研究が進むことが予想されます。

医学的な研究も後押ししそうです。

マインドフルネスを利用した、体系だった治療プログラムがあり、簡単に紹介します

1:マインドフルネスストレス低減法(MBSR):Mindfulness-Based Stress Reduction

ジョン・カバットジンが、仏教のアプローチは、普遍的であり、非宗教的な医療的なアプローチとしてこの方法を開発しました。最初は、慢性疼痛の患者さんたちに行い、痛みとの関係性が変化し、痛みの程度や精神症状の軽減を認めたといいます。原因不明の痛みの患者さんは、本人は苦痛が強いですが、検査しても異常が出ずに、医者も対応に苦慮しがちですので画期的なことと言えます。がん患者、エイズの患者、リウマチ患者や不安障害などの精神疾患にも行われ、効果が出ているようです。マサチューセッツ大学で行われているこの習得プログラムは、8週間、グループで行われるものであり、決まったプログラムをこなすもののようです。

慢性疼痛は、苦しいですね・・・。

2:マインドフルネス認知療法(MBCT):Mindfulness-Based Cognitive Therapy

うつ病の再発予防のために開発されたプログラムです。うつ病の再発に「反芻するネガティヴな思考」が大きな役割を果たすことが分かってきました。後述する認知療法は、「認知の修正」を目指し、極端なネガティヴ思考を修正することを目指します。一方でマインドフルネスは「考えを価値観を挟まずにそのまま見つめてゆく」方向を取りますので、元来「認知の修正」とは合わない方針ですが、程よく組み合わせることにより、うつ病の再発を抑制する効果をあげています。このプログラムも8週間、グループで行われ、瞑想、ヨガ、うつ病の心理教育などが行われ、ホームワークも課されます。決まったプログラムをこなしてゆくもののようです。

「マイインドフルネス」と「認知療法」の統合ですね・・・。

3:マインドフル セルフ・コンパッション(MSC): Mindful Self-Compassion

これもおよそ8週間かけて、グループでカリキュラムをこなしてゆくコースがあるようです。「コンパッション」とは、「憐れみ、同情」の意味であり、セルフ・コンパッションとは、「自己への憐れみ、同情」です。自己批判するのではなく、他者を思いやるように自己も思いやるというスキルを身につけるもののようです。

「自分を思いやる」こともスキルなのか・・・。

上記3つも、マインドフルネスの瞑想をベースにしながら、微妙に重視するところ(反芻するネガティヴ思考、自分をいたわるなど)を変えながら、集団でおよそ8週間くらいで行ってゆくもののようです。

マインドフルネスについては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

「マインドフルネスを医学的にゼロから解説する本」

佐藤充洋 藤澤大介 編著 日本医事新報社

「マインドフルネス認知療法 うつを予防する新しいアプローチ」

Z.V.シーガル等著 越川房子 監訳 北大路書房

「最高の休息法」 久賀谷 亮 著 ダイヤモンド社

4.1.1.9 行動療法における言語行動

「行動療法は、行動に働きかける」と書きましたが、実は「行動」の中に、「言語」も含めて考えています。頭の中だけの言語行動も含めていますので、「考え」も「行動」の中に含めて考えています。

行動療法では、「考え」など言語活動も「行動」と捉えて、行動理論で扱って治療しようと考えます・・・。

行動療法では、「考えること」、「認知すること」も「行動」であり、「考え」は、行動の「産物」であり、「刺激」でもあると考えるようです。「考え」が「刺激」ということは、「考え」が、もとで次の「行動」が起こるということです。

また、「考え」「思考」とは、「頭の中での独り言」と捉えます。そうすると「思考」は、「言語行動」であり、従来の行動原理と同じように考えてよいという立場です。言葉の学習も、上記のオペラント条件づけとも言えます。母親が、犬の絵を指して「わんわんよ」と話した時、子供が「わんわん」と話すと、「そうそう」と母親が喜んでくれます。そこで子供は、犬の絵を見ると次も「わんわん」と話して、言葉を覚えて行くわけです。

「言語行動」は、会話ですので、「話し手」と「聞き手」が存在します。行動療法では、言葉の活動をまず、この二つに分類します。

「話し手」と「聞き手」に分ける・・・?

「話し手」の行動に、まず「タクト」というものがあります。情報を伝える、話し手の気持ちを伝えるという「報告」機能を持つものです。「犬が歩いています」「私は頭が痛い」などというものです。次に「マンド」という「要求」の機能を持つものです。「この本をください」などというものです。他にも「イントラバーバル」という、決まりきった定型的な言い方があります。「いってらっしゃい」と言われたら「いってきます」と答えるといったものです。「エコーイック」という、前の言葉を繰り返すものもあります。「これはワンワンよ」に「ワンワン」と対応するなどです。他にもいくつかありますが、上記が代表です。

「タクト」・・「マンド」・・聞きなれない言葉だね・・・。

次は「聞き手」の言語行動です。話し手が提示した言語(ルール)に従って、行動することを「ルール支配行動」と呼んでいます。人間が、複雑な言葉を話し、それを理解し、それに従った行動が取れることから、集団行動が取れて、たくさん自分たちより強い動物がいるにも関わらず、人間は生き延びてきたと言えます。

う〜ん・・・「ルール支配行動」か・・・ここで言う「ルール」とは、言葉のことか・・・。

このルール支配行動にも種類があって、「話し手が話したから、その通りに行動する」という「プライアンス」というものがあります。教師が「この問題を解きなさい」と言ったから、解くといったものです。医師が、塩分を控えましょうと言ったから、控えることもそうでしょう。内容はともかく、話し手が言った通りにする行動で、話し手の存在が大きい時になされます。この時の話し手の話(ルール)を「プライ」と呼んでいます。次に、「話の内容に納得して行動する」というタイプの「トラッキング」というものもあります。「早起きしたほうが、体に良いと思って、早起きする」というものです。また、少し違うタイプのもので、「オーギュメンティング」と呼ばれるものがあります。何かを欲しいと思うようなルール(言葉)を間接的に提供する、そのことでルールに従う可能性を高めるタイプのものです。「当地限定」などの言葉が、購買意欲を高める時に用いられます。この言葉を「オーギュメンタル」と呼んでいます。

「プライアンス」、「トラッキング」、「オーギュメンティング」・・・頑張れ!

上記の「ルール支配行動」の対になっているものが「随伴性形成行動」と呼ばれるもので、簡単に言えば、体で覚える学習行動であり、動物と共通するものです。熱いものを触ったら、次から同じものを触らなくなるといったものです。これらは補完的な役割を果たしています。

「随伴性形成行動」とは、「現場で学ぶ」感じだね・・・試行錯誤で・・・。書物による勉強ではなく・・・。

「ルール支配行動」には、功罪があります。言語による伝達があるから、私たちは、生存の可能性を高めています。「丸く膨れる魚を食べると死ぬことがある」と言葉にして伝え合って、フグを食べることに注意喚起を促し、生存の可能性を高めます。もう少し洗練されると「丸く膨れる魚は、内臓の部分を食べなければ、大丈夫で、とても美味だ」などと変化してゆくかもしれません。実際にフグを食べて、痛い思いをしながら食べ方を学ぶ「随伴性形成行動」に比べると、はるかに効率が良いです。短所は、権威ある人の影響を受けすぎてしまったり、現場での試行錯誤から経験を積み上げてゆく感覚が鈍ることなどがあります。書物による勉強が優位になり過ぎて、現場での感覚が鈍ることです。このブログは、精神医療に関するものですので、ルール支配行動のプラスの面よりも、マイナスの面の方を強調して書くことになりそうです。言葉の便利な部分は使わせてもらい、悪い部分は、その影響を最小限にしようと目指すものです。

例えば、マスコミ報道で「感染症では手洗いが重要」とあったために、せっせと手洗いに励むのが「ルール支配行動」だね。いっせいに国民がやり出すとすごく有効です。しかし過剰になることもあるでしょうね。そして、実際に罹患している人が減ってきたり、罹患しても大したことないと感じてきて、徐々に手洗いが軽くなってくるのが「随伴性形成行動」と言えるかもしれないですね。

4.1.1.10 関係フレーム理論

少々理屈っぽくなりますが、後の議論に影響してきますので、「関係フレーム理論」という言葉に関する理論を紹介します。

少々理屈っぽいですが、トラウマ記憶や、その治療などども関係しますのでご参照ください。

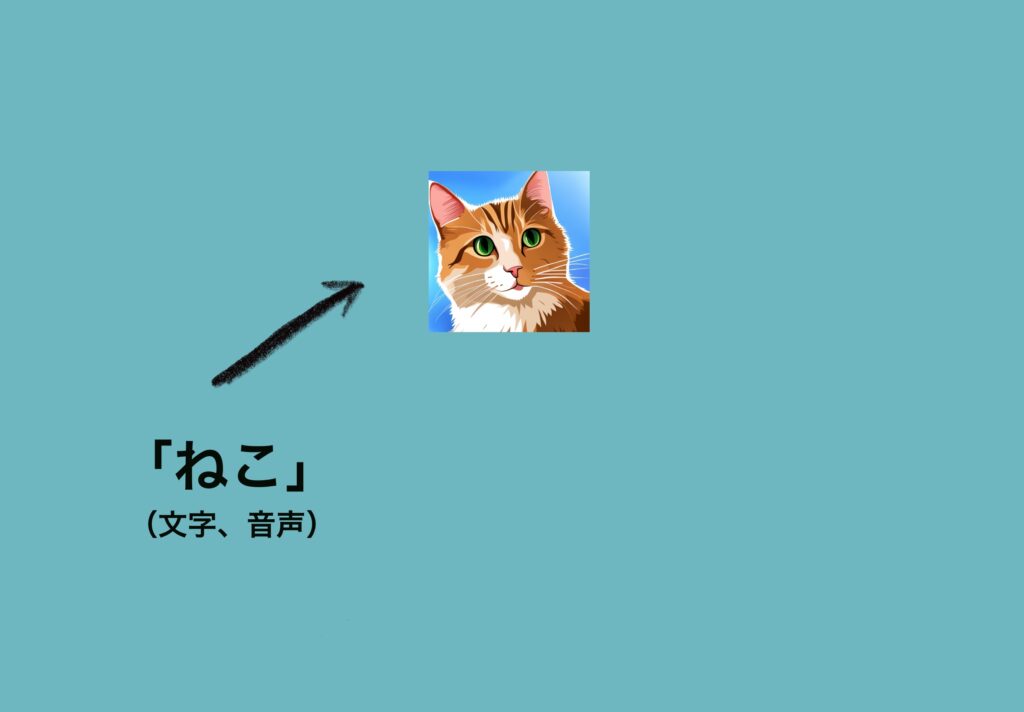

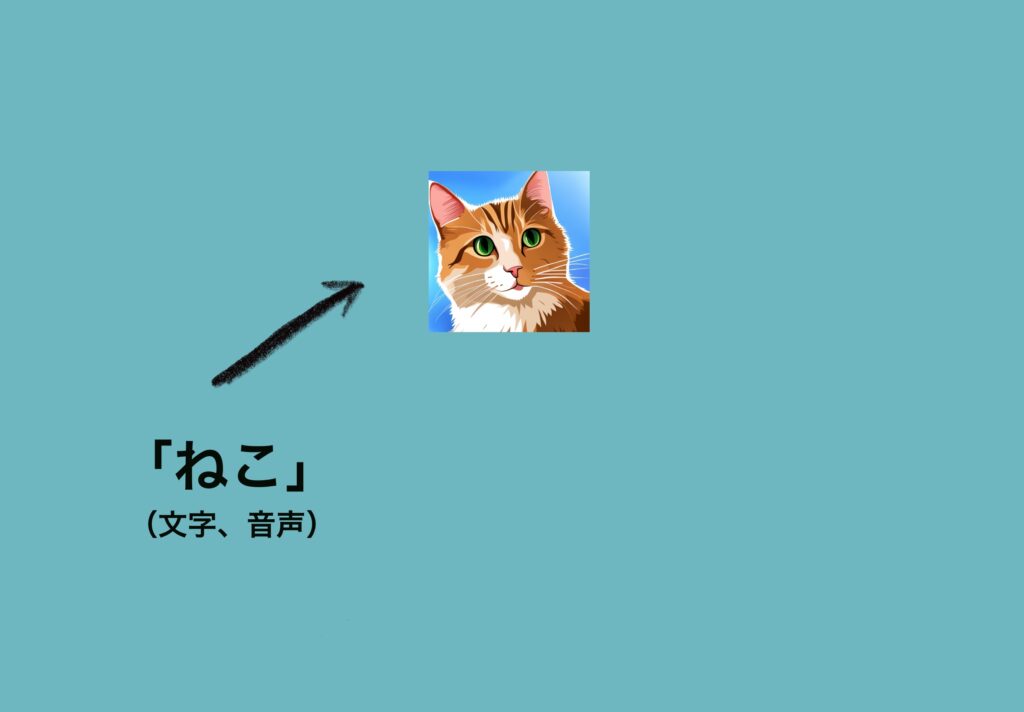

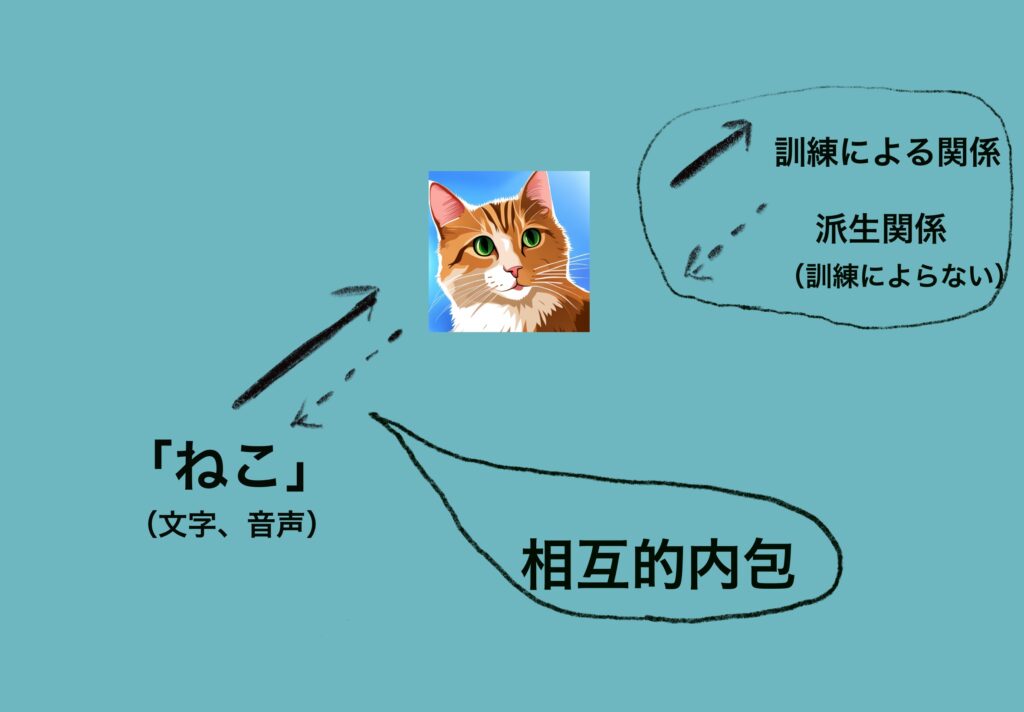

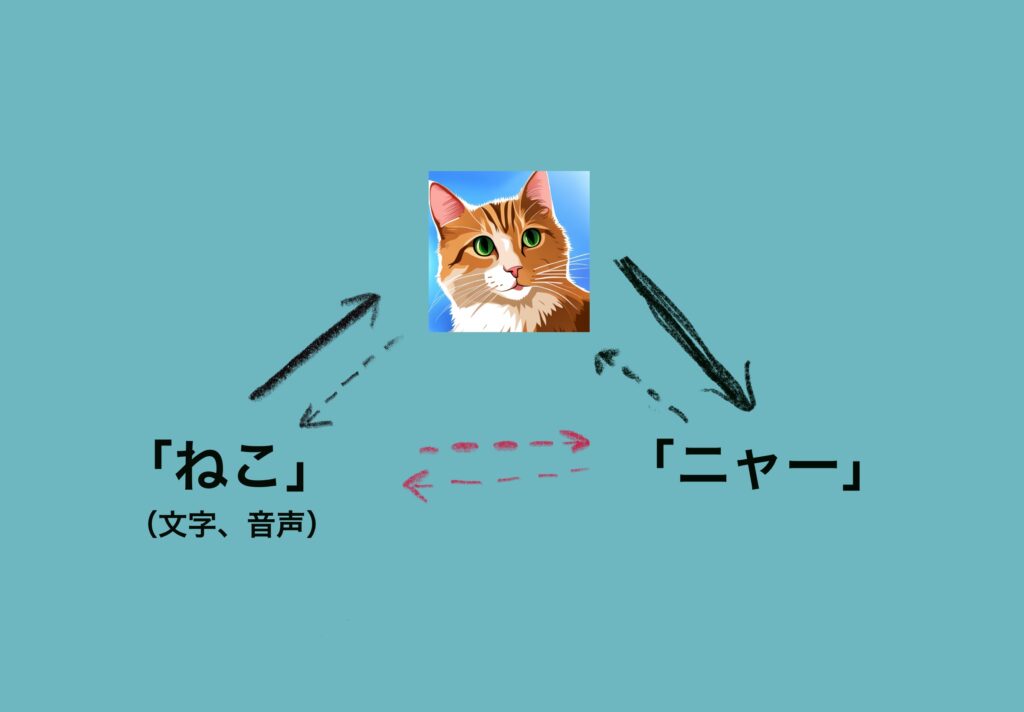

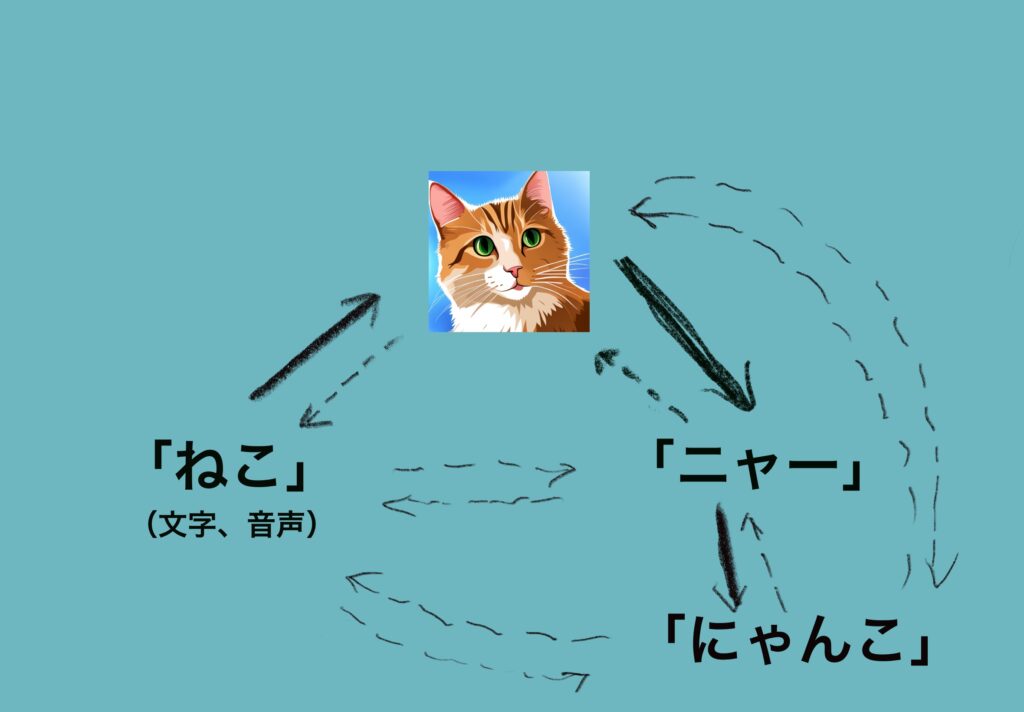

下の図を見てください。猫😺の画像を見て、「『ねこ』はこれだよ」と子供が教えられているところを想像して下さい。

これは、実際に教えられた、「学習」された体験ですね。

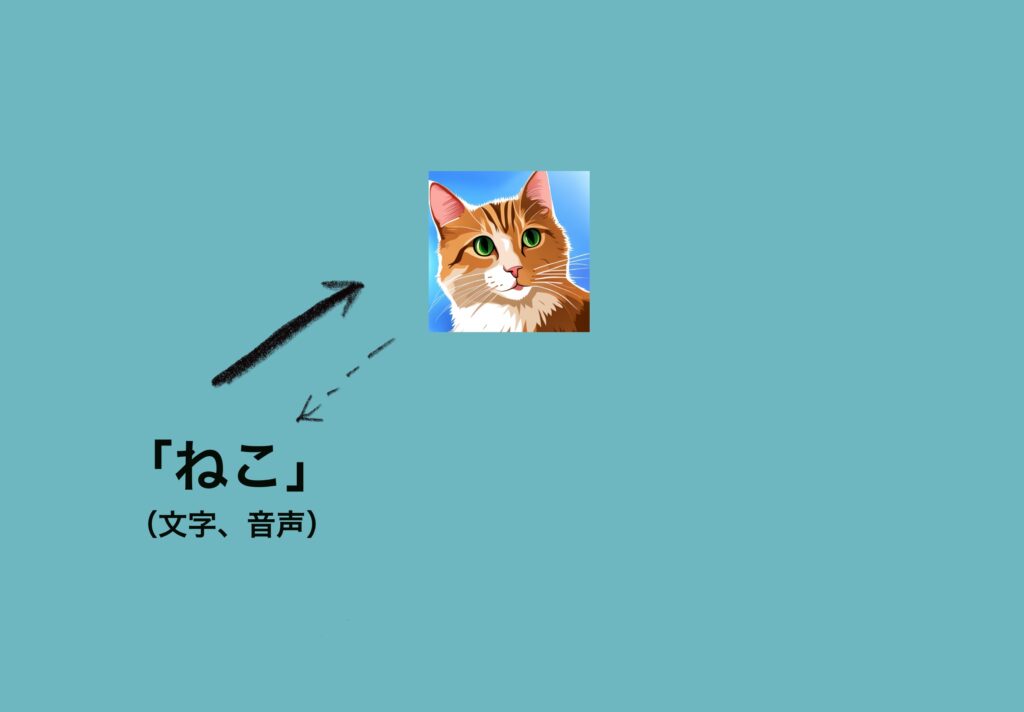

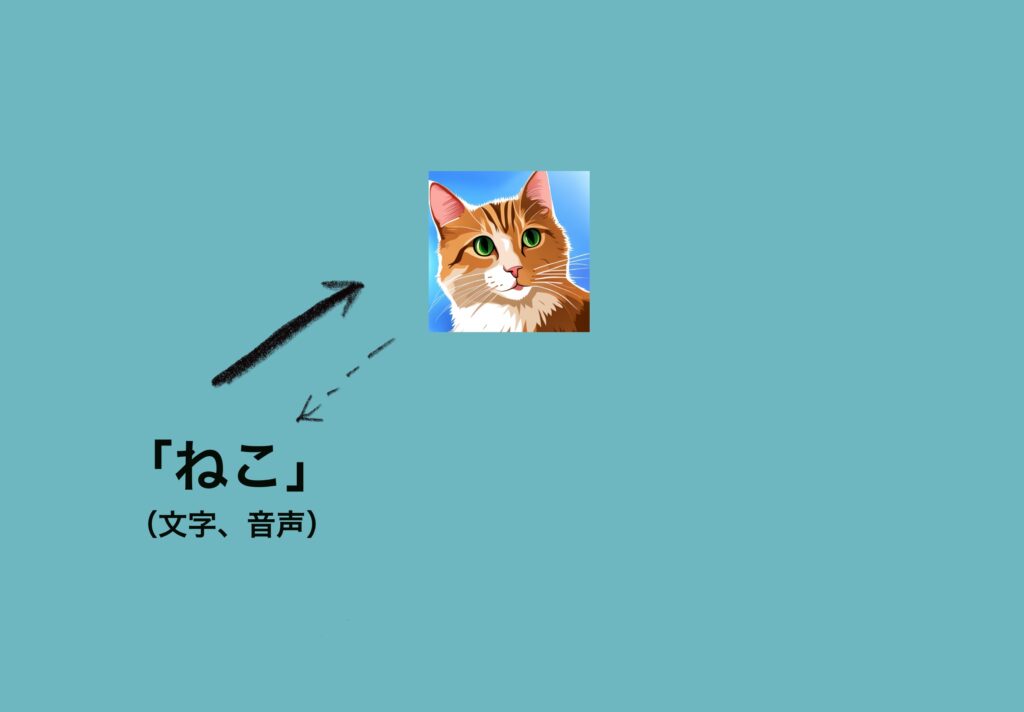

しかし、私たちは、このことを学ぶと、逆に😺は、「ねこ」であると自然に分かります。下の図を見てください。

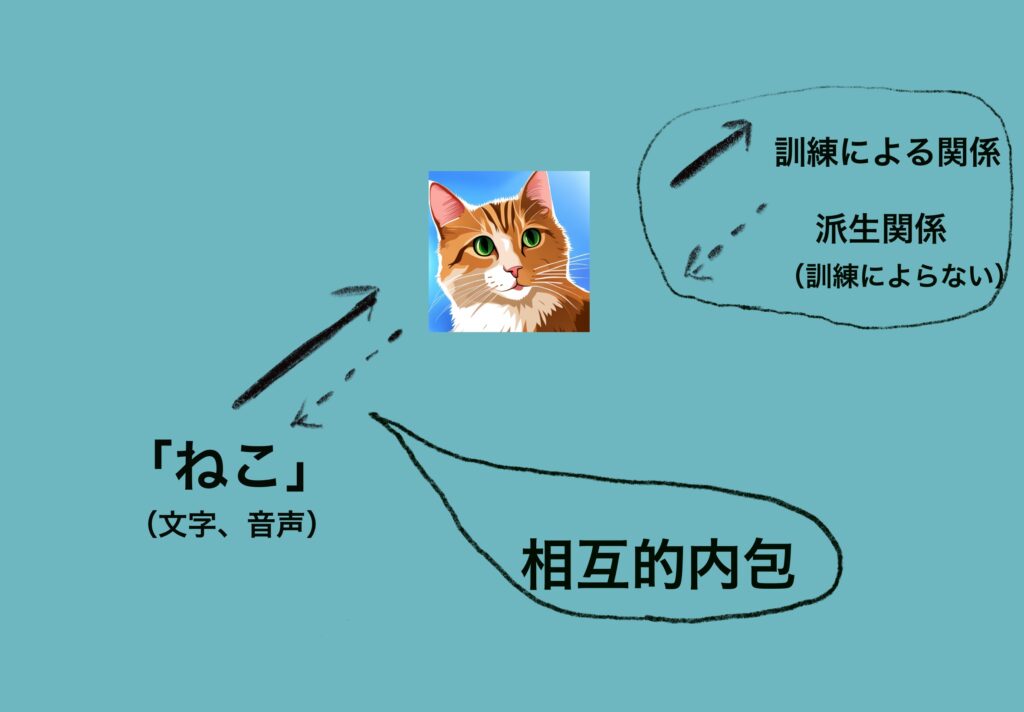

「ねこ」が😺なら、😺が「ねこ」なのです。当たり前のようですが、これができるのは人間だけなのだそうです。実際には、😺が「ねこ」であることは、教えれらていない、「学習」されていないのですが、自然に分かるのです。このことが、人間の言語や認知の能力を飛躍的に増大させているようなのです。実際の学習によらず自然に逆が結びついた関係を「派生関係」と呼び、このことを「相互的内包」と呼んでいます。

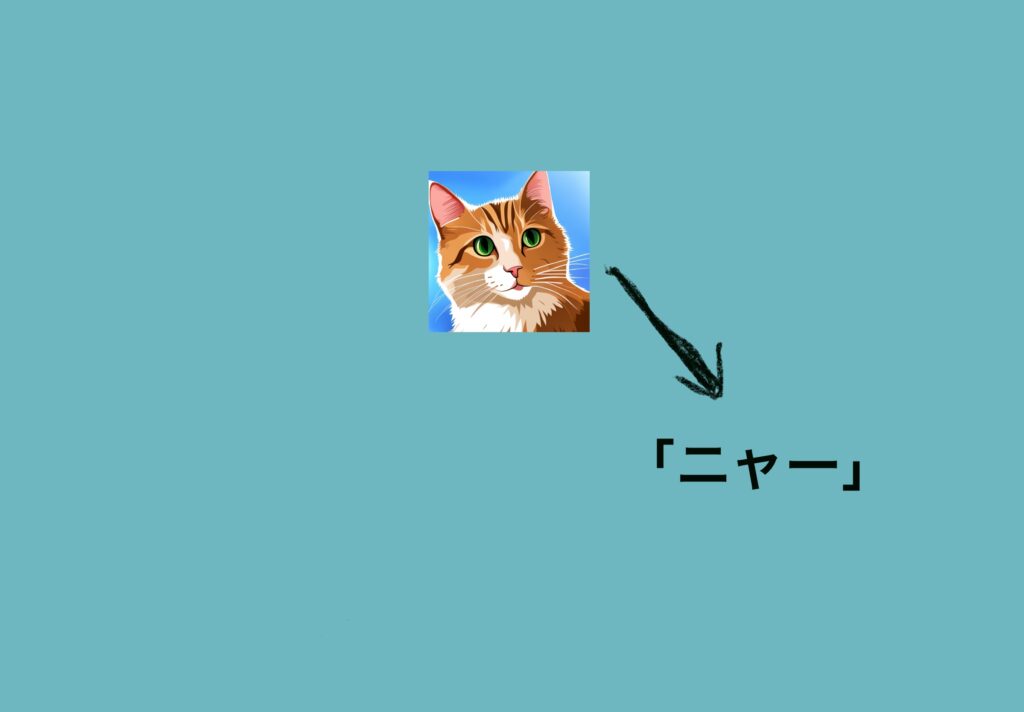

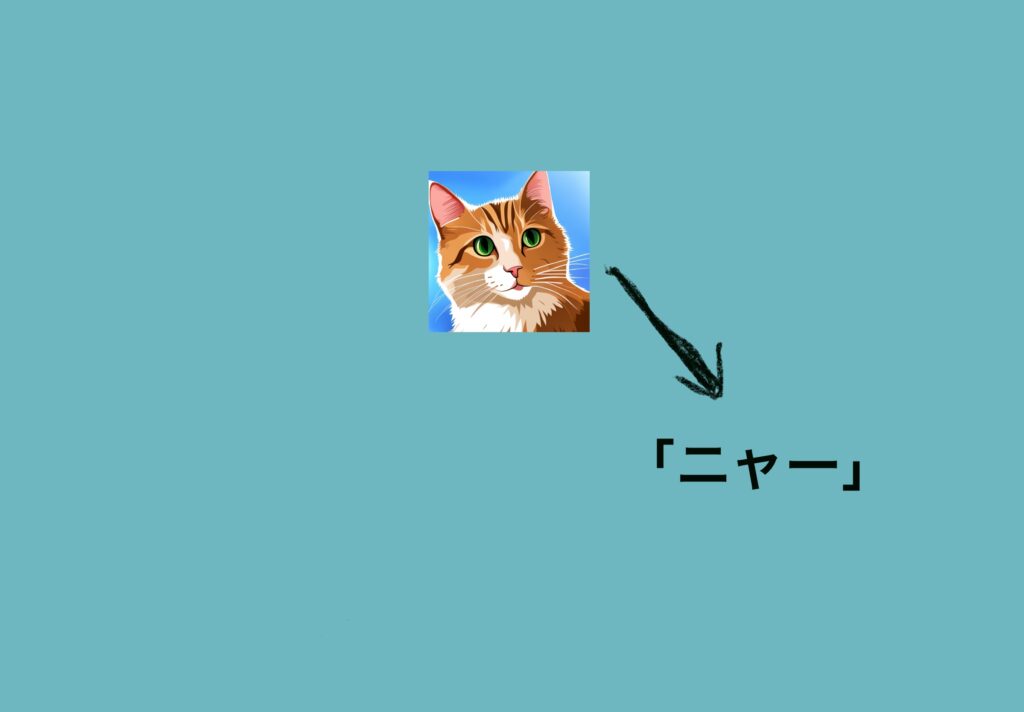

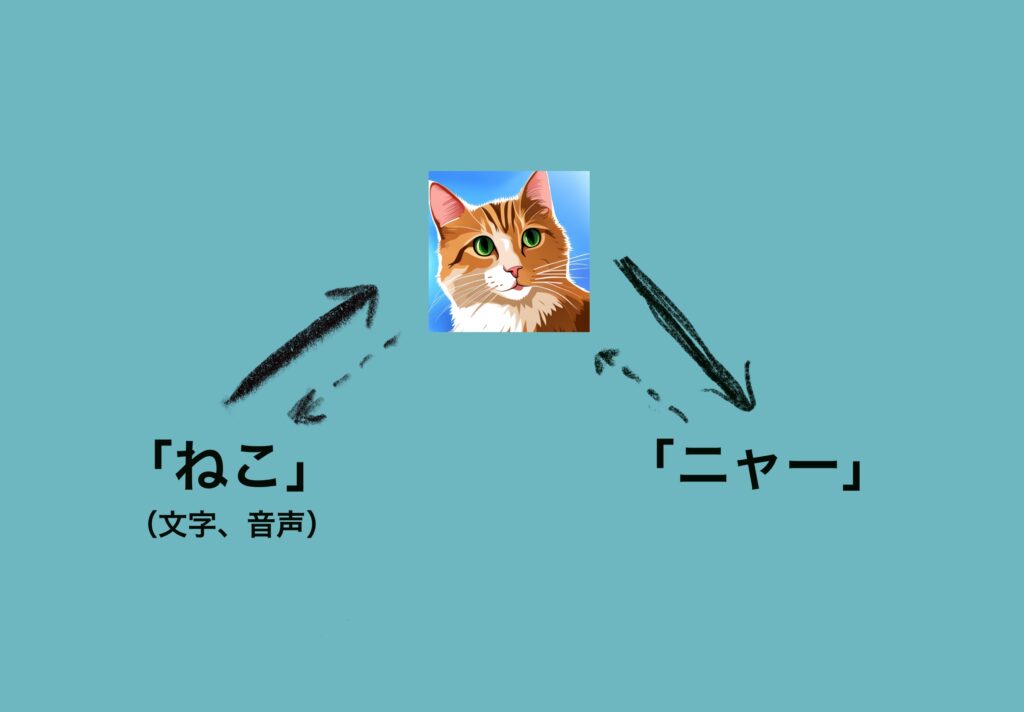

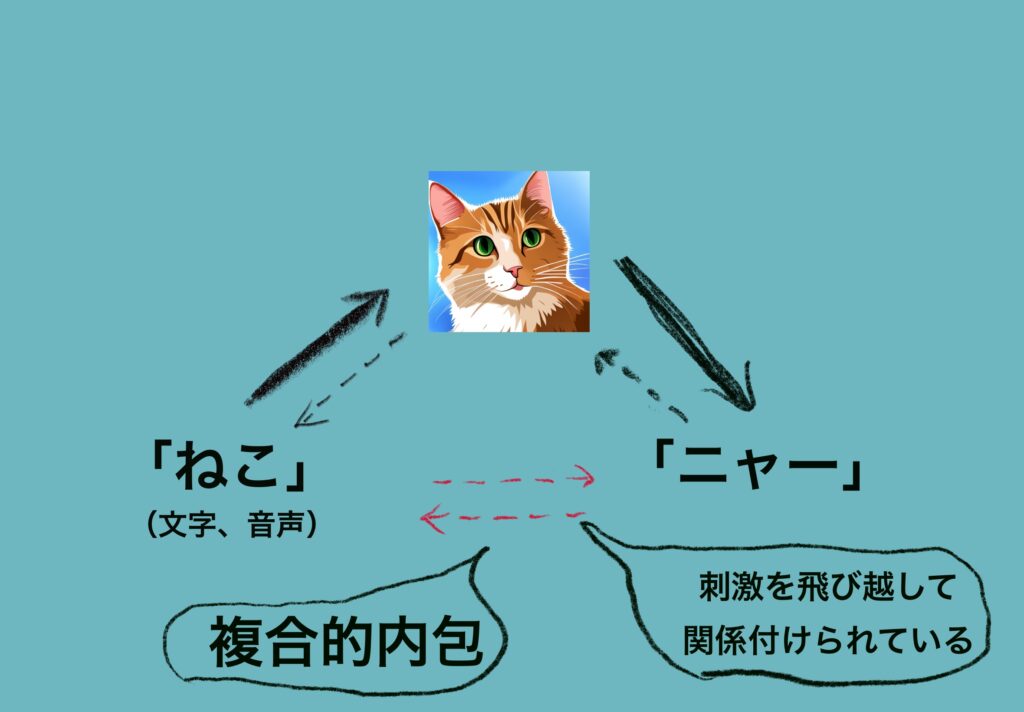

下の図を見てください。今度は、😺が「ニャー」と鳴いているところを見る、または「😺はニャーと鳴くのよ」と実際に教えられるとします。現実の学習体験です。

これには、逆の派生関係が、学習しなくてもついてきます。「ニャー」と鳴くのは、😺なのです。上記の「相互的内包」ですね。

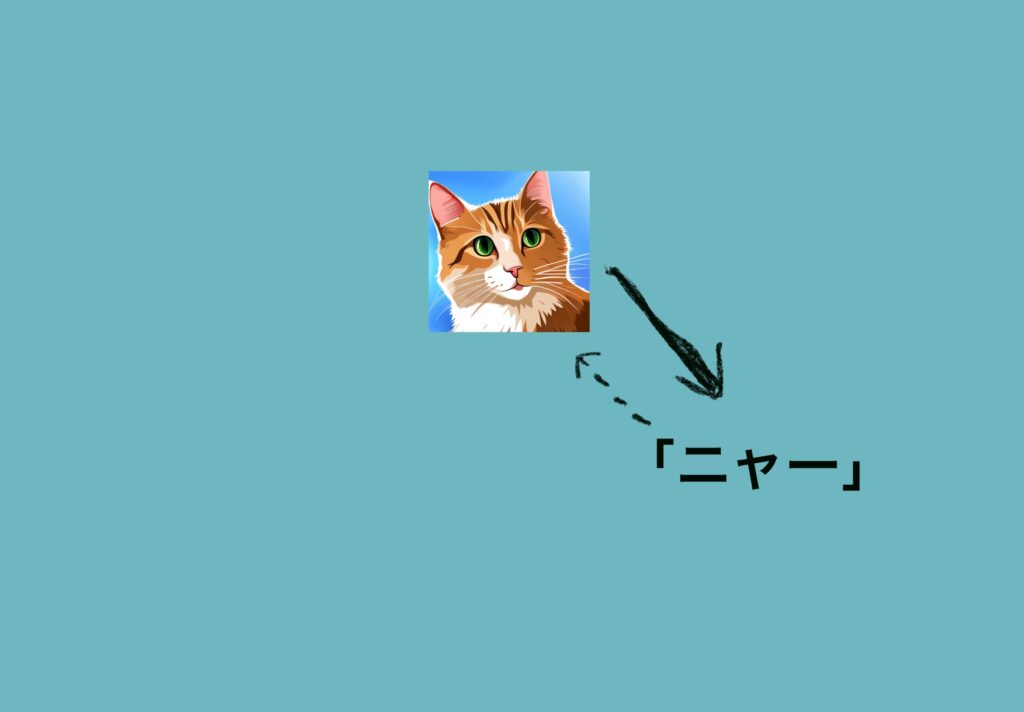

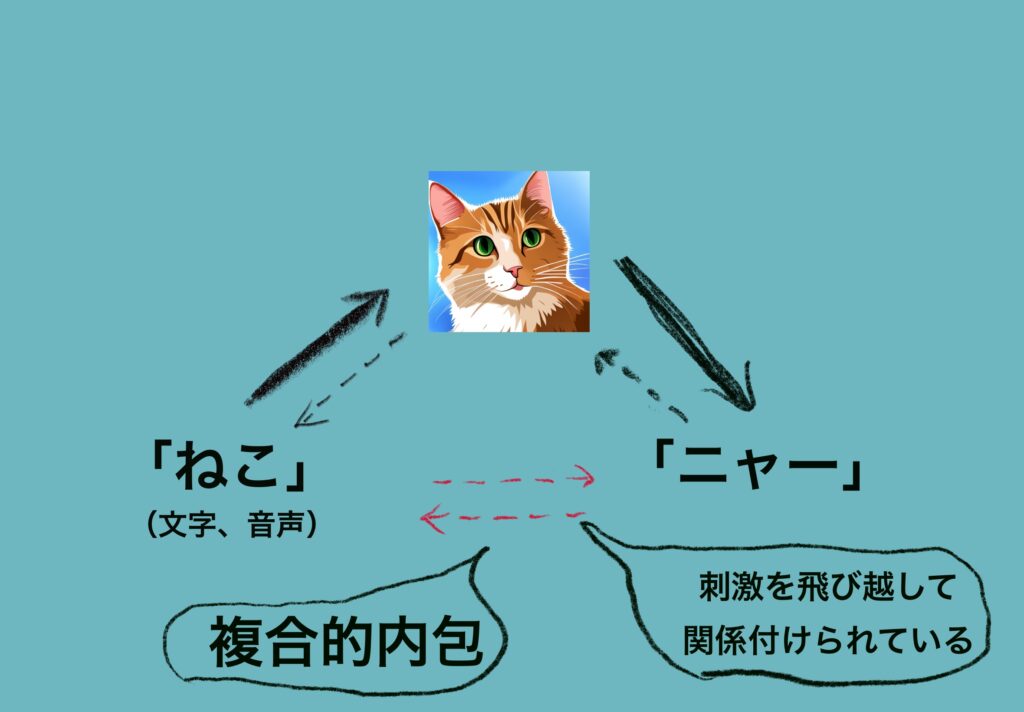

そうすると以下のようになります。

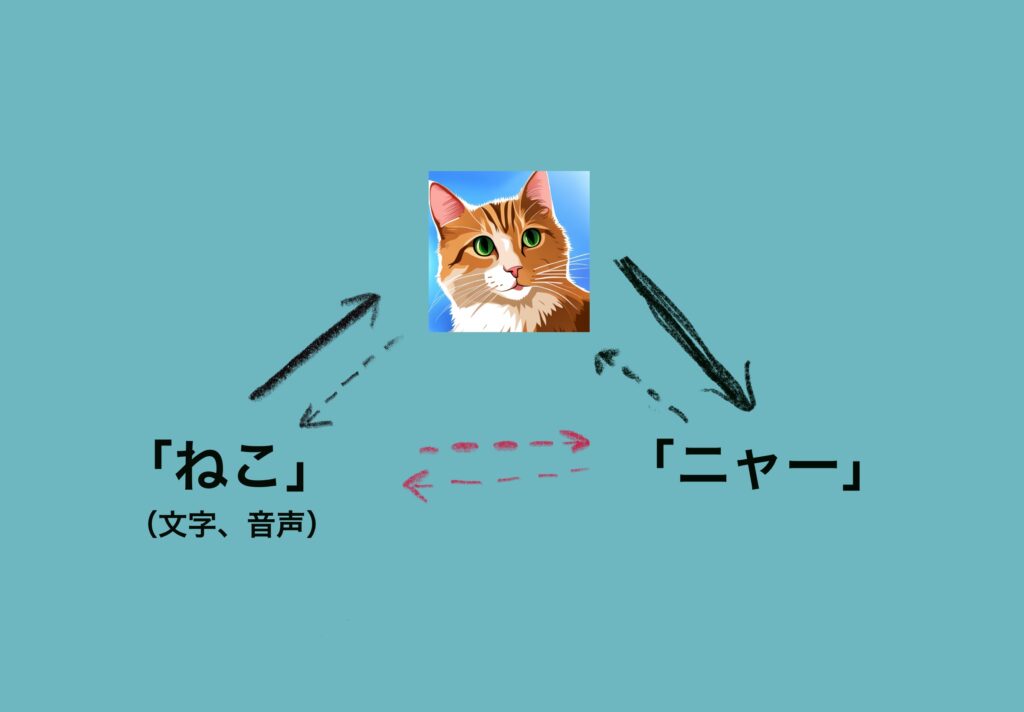

そうなると、私たちの結びつける能力では、下の赤い点線のような結びつきができます。点線なのは、実際に学ぶという体験なしで、この結びつきができることを示しています。

「ねこ」という言葉で(😺の映像と結びつかなくても)、「ニャー」と鳴くことがわかり、「ニャー」と鳴けば、「ねこ」という単語に結びつくのです。😺の映像を飛び越して、結びついています。この派生的関係を「複合的内包」と専門的には言っています。

「ねこ」と「ニャー」は、誰も直接結びつけてないね・・・。

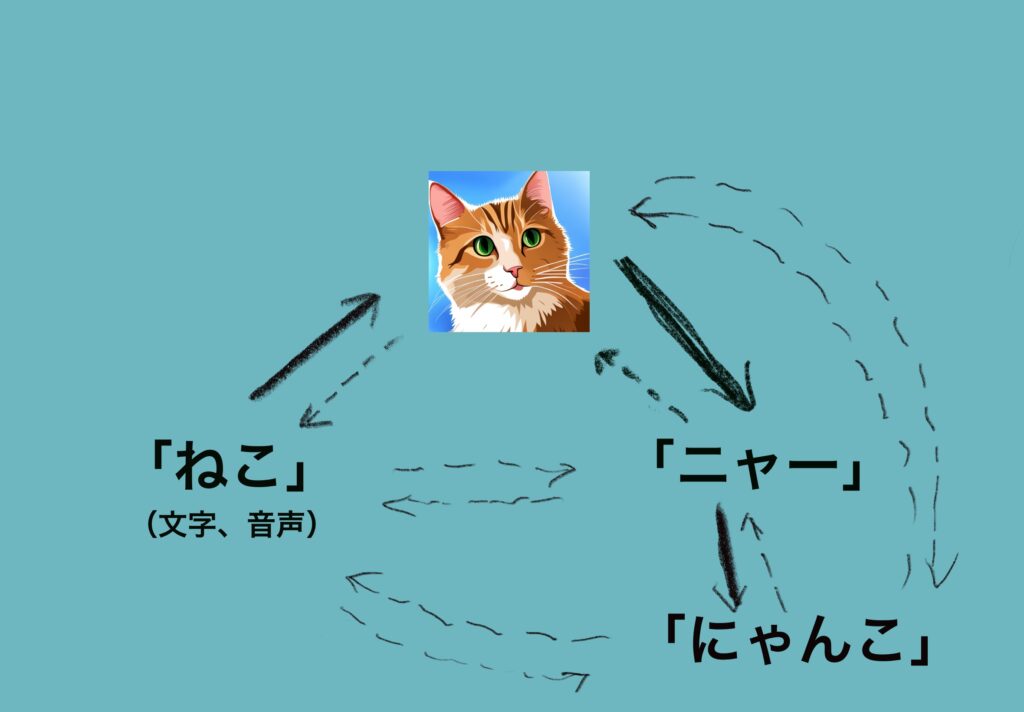

さらに、「ニャー」と鳴くから、「にゃんこ」とも言うと聞いた時には、すぐに以下の関係が形成されます。どんどん繋がって行きます。

無限に繋げていけそうね・・・。

以上は、😺と「ねこ」は「同じ」という関係性でした。イコールで結んでいく関係性で、これを「等位」の関係フレームと呼びます。他にも「・・・と・・・は違う」という「区別」の関係フレームもあります。「犬」と「猫」は違う。「猫」と「さる」は違うなどでつなげてゆくものです。また「比較」の関係フレームもあり、「猫」より「ライオン」は大きい。「ライオン」より「象」の方が大きい。だから猫より象の方が大きいなどです。「比較」の関係フレームと呼ばれます。

この関係フレームを組み合わせて言語が成り立っているという理論だね。これが、精神症状とどう関係するのかは、次の項目で見ていくよ。

他にも「階層的関係」の関係フレーム(哺乳類に猫が含まれ、猫に「たま」が含まれるなど)、「時間的関係」の関係フレーム(先に、後に・・など)、「空間的関係」(後ろに、前に、右に・・・など)、「因果関係」(AならばB・・・など)、「視点の関係」(私、あなた、ここ、そこ・・・など)などの関係フレームなども知られています。私たちは、これを組み合わせることにより、爆発的に細やかな情報をコミュニケートできるようになるのです。動物も、捕食者が来たり餌の位置を教え合ったりというコミュニケーションは取れることがあるようです。「・・・が来た!逃げろ!」とか「・・・がある」程度です。私たちは、「・・・・で熊を見た。3日前に出たものより大きかった。しかし向こうから襲ってくることはないであろう。知らずに鉢合わせにならないように音を出しながら進もう」など細やかな情報を伝え合えるのです。

4.1.1.10.1 関係フレーム理論における症状の説明

では、前記のネコちゃんの理論が、どう精神科の症状と結びつくのでしょうか?あなたが、お祭りで酷い目に遭うことを例に説明します。あなたが、とある商店街にお祭りを見にいきました。その商店街はあなたが好きなところでした。ところがそのお祭りの最中に、喧嘩に巻き込まれて暴力を振るわれたとします。お巡りさんが来てくれて、ことなきを得たのですが、それ以来、その商店街に行くのが怖くなってしまいました。それはよく分かります。古典的な条件付けがなされ、そばに行くと胸がドキドキしてしまうのです。

ここまでは、古典的な条件付けですね。「商店街」で「暴力」を受けた。こうなるとその「商店街」に行こうとすると、パブロフの条件付けで「動悸」がしてもおかしくないですよね。

ところが、そうこうするうちに「その商店街」と「人混み」が関係フレームづけで、「等価」で結びついたとします。前記の😺ちゃんの理屈からすると、実際嫌な経験をしたわけでもないのに、「人混み」・・・・「暴力を受けたこと」が結びついてしまい、人が多いところに行こうとするだけで胸がドキドキし始めます。「派生的な関係」です。この派生的な関係で、それまで何も感じなかった「人混み」が「動悸」の刺激機能を帯びることを「刺激機能の変換」と呼んでいます。

「商店街」が怖かったのが、いつの間にか「人混み」も怖くなっちゃったのね!勝手につながらないでほしいわ!

お祭りですので、浴衣を着ていた女性が例の時にいたとします。「男性の大声」なども結びついてくる可能せがあります。そうすると「浴衣の女性」を見るだけで動悸がしたり、「男性の大声」だけで動悸がしたりするようになってきます。この関係フレームづけがあり、派生関係などがあるために、私たちは、直接、関係していないものにまで苦しめられることになるのです。私たちは、素晴らしい言語の力を得ましたが、逆にそのためにメンタルで苦しむようになってしまったのです。この繋がりによる苦しみを、緩めてゆく方向が治療ということになるのです。

どんどん広がりかねないですね。昔フロイトが「連想でつながる」と言っていたことだね・・・。

4.1.1.10.2 関係フレーム理論と「心の理論」、「視点取得」

「心の理論」と呼ばれているものがあります。「相手の立場に立って、相手の心を類推し、理解する能力」のことを指します。自閉スペクトラム症の方たちが苦手とされているものです。この能力が発達しているかどうかを調べる有名な「サリーとアン課題」というものがあります。紹介します。

有名なサリーとアンのお話です。

サリーとアンが部屋にいます。サリーが人形をカゴに入れて部屋を出ていきます。サリーがいない間に、アンが人形を別の箱に移します。サリーが部屋に戻ってきます。

ここで「サリーは、人形を取ろうと、どこを探しますか?」と質問します。正解は、「カゴ」になるはずです。サリーは、自分でカゴに人形を入れたのですから。しかし自閉症スペクトラム症の子供は、「箱」と答えることが多いようです。実際は、「箱」に入っているからです。しかしサリーの視点に立てていません。

いわゆる「人の立場に立ってものを考える」ということですが、これを上記の「関係フレーム理論」の言葉では「視点取得」と言います。今まで「等価」「比較」「空間」「時間」などいろいろな関係フレームがありましたが、この「視点取得」は、「反対」の関係フレームの複合体であるとされています。「私ーあなた」「今ーその時」「ここーそこ」などです。

「私は青いカバンを持っています。あなたは赤いカバンを持っています」ここで「もしあなたが私で、私があなただったら、あなたは何色のカバンを持っていますか?」という質問はどうでしょう?答えは「青」ですね。一度「反対」に立場が逆転しています。「視点転換」です。こういうことが繰り返されていくうちに相手の立場に立つ「視点取得」が可能になってゆくようです。訓練で向上する可能性があり、療育の場で行われているようです。

4.1.1.11 行動療法の文脈での「自己」の体験

私たちは「自分」というものを感じています。「自己」と呼ばれているものです。行動療法では、この「自己」というものを、もう少し詳細に眺めて、分類しています。

「概念化された自己」というものがあります。「私」「僕」と自身で呼んでいる、「自分のイメージ」です。「環境に優しい自分」「何事も徹底的にやり抜く自分」などです。このこと自体は、自身のイメージを作る上で問題はないのですが、しばしば私たちを苦しめることになります。厳しい環境保護運動活動をしている人に「君は、自動車通勤している。飛行機で旅行に行っている。少しも環境に優しくない」と言われて、傷ついたり、ムッとしたりしかねません。何事も徹底的にやり抜いていたら、いくら時間があっても足りませんし、細分化したこの世の中で、「自分は半端な人間だ」などと劣等感を持ちかねません。極端に縛られたくないものです。

自分で自己規定して、それに縛られて動きが取りにくくなることもあるんだね・・・。

次に「プロセスとしての自己」というものがあります。「今」「この瞬間」に感じている自分のことです。「寒い!」「悔しい!」「!!」など感じている自身のことです。今の瞬間に、現実と接触している部分です。「実況中継している自分」とも言えます。

最後に「観察する自己」「文脈としての自己」というものもあります。「寒い!」と感じている自分がいるなと俯瞰して見ている自分のことです。「寒い!」は前記のプロセスとしての自己であり、寒いと感じている自分がいるな・・・と自分とも距離を置いている自己のことです。自分の状況を鳥の視点で見ているとも言えるかもしれません。

4.1.1.12 ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)

今まで述べてきたことをまとめるようなACTと呼ばれる治療を紹介します。大きく3つのパートに分かれる治療技法です。それは①そのままにすること ②気づくこと ③選ぶこと からなります。

①「そのままにすること」ですが、「現状をあるがままに受け入れること」「闘わないこと」であるとされます。例えば、「人前で緊張してしまい、声が震える」という症状があるときに、「声が震えないようにしよう!そうなりたい!」と思うことは、当たり前とも言えますが、そう考えてうまくいかずに現在に至っていると思われます。そこで「人前で緊張したり、声が震えるのは、現状では仕方ない」とそのまま受け入れる心のあり方を指します。これが「アクセプタンス」です。「現状にきちんと向き合う」とも言えます。この「向き合う」ことは、人生で非常に大切ですね。「辛い感情」は誰でも避けたいものですが、避けると余計事態が悪化していくことはよくあることです。不愉快な状況を避けることを「体験の回避」と行動療法では呼びます。「出勤しない」「学校に行かない」「電車に乗らない」「映画館に行かない」などたくさんあります。それを克服するのは、並大抵なことではありませんが、とりあえず、まず「そういう状態に自分はある」と受け入れることです。

②次に「気づくこと」ですが、「4.1.1.8 マインドフルネス」で述べたことがそのまま当てはまります。自分の心に浮かんでくる考えや感情をそのまま受け入れ、観察する方法です。リンクを貼りましたので、参照してください。「今、現在のこの瞬間を感じている状態」を目指します。代表的なやり方は、自身の呼吸に集中するエクササイズがあります。その後、「現在、出勤するために布団から出るべき時だけど、体が重くて出られない自分がいる・・・」と自己観察してゆくわけです。前の章で考えた「自己」の体験から言うと、「観察する自己」の視点に立ち、自身の状態を観察するのです。「布団から出られない!」から「布団から出られないと思っている自分がいる」と一つ視点をずらすのです。

私たちの生活で厄介なことは、私たちは、自分で自分のレッテルを貼って、それに落ち込んでしまうことがあります。言葉に振り回されるのです。「自分は嫌われている」「自分には市場価値がない」「自分には生きる価値がない」「愛されることはない」などです。多分、皆さんもこんなことが頭をよぎったことがあるのではないでしょうか?こういうことが頭をよぎっている時は、深刻ですよね。本当にそう感じていると思います。しかし、文字にして読んでみると、「そこまで思わなくてもよかった」となることも多いと思います。自分の考えと、現実がごっちゃになっていることを「認知的なフュージョン」と呼んでいて、そこから抜けることを「脱フュージョン」と呼んでいますが、それを目指すわけです。自分のことを嫌っている人もいるかもしれませんが、全員ではないはずですし、自分が生涯愛されないかどうかは、死んだ時まで確定されません。現実は、そう極端に悪いことばかりでは無いはずです。

③最後に「選ぶこと」の話です。様々な選択肢の中からどういう行動を私たちは選んでゆくかという話です。私たちが生きてゆく上で大切にしていることを、ACTでは「価値」と呼んでいます。それを見定めて、進むべき方向を考えてゆこうという発想です。例えば「周りの身近な人を大切に生きる」や「社会に貢献してゆく」などです。「丁寧に誠実に生きる」なども良いかもしれません。それを考える時に、「自分がすること」「いつでもできること」を選ぶようにすることがコツのようです。「人に愛されること」は、自分の努力ではできません。「愛すること」なら自分の努力でできます。具体的な「5キロ痩せる」「結婚する」などは、達成したら終わってしまいます。これは「ゴール」と呼び、「価値」とは区別しています。「価値」の方向性が決まれば、その方向に向けて行動を起こしてゆくことになりますが、それには、以前に述べた「4.1.1.5 行動活性化の技法」を用います。目標をいくつかのステップに分け、難易度の低いものから少しずつやってゆくことになります。いきなり会社に出社できなくても、「近くの喫茶店に行く」「買い物に行く」「駅まで行って電車の乗る」など細かく分けながら、ステップアップしてゆきます。その行動の方向性が「社会と関わり、貢献してゆく」「家族を大切にする」などの「価値」に向かうわけです。

以上をまとめると、会社に行けなくなっている自分の状態を、まず「闘わずに受け入れ」、「観察し」「気づく」・・・「自分はだめ」とは限らず、「同僚に馬鹿にされている」とも限らず・・・自分の頭の中の考えだけに振り回されることから距離をとり、少しずつ自分が生きたかった方向性に沿った行動をとってゆく・・・このことが回復につながってゆくことになります。

メタファー、ウイリングネス、「変わらぬものは」「心理的空間」森田?リンク

4.1.1.13 リラクゼーション法

リラックスする方法は、いくつかあると思いますが、一般的に精神医療で言われていることを紹介します。

1:注意転換法

つらい時に、他のことを考えて気持ちをそらす方法です。わざわざここに書かなくてもと言うものが多いですが、参考になるものがあれば試してみてください。

音楽を聴く、動画を見る、軽く運動をしてみる、ハーブティーを飲む、関係ない人と話をする、ゲームをする、花を見るなど自然に親しむ・・・・

2:呼吸法

腹式呼吸です。古くからお坊さんの修行などでも重視されています。シンプルですが、効果があると言われています。

「楽な姿勢をとる。鼻からゆっくり息を吸い込む。(鼻腔の刺激は精神安定効果があるとされる)。その際、なるべく口は閉じる。数秒かけて十分吸い込んだら、1秒ほど息を止める。その後、ゆっくり息を口から吐く。吸う時より、吐く時に意識を向ける。吐く時は、口をやや小さくし、「はーっ」と吐くより「ふーっ」と吐くイメージが効果的とされています(火を吹き消すイメージ)。なるべく肩や胸が動かないようにお腹が動くようにする。腹式呼吸が苦手な人は、臥床してするとやりやすいです。臥床してする時は、両腕を体から20センチほど離し、手のひらが上に向くようにします。自分でやってみるとわかりますが、手のひらを上にした方がリラックスします。閉眼した方がリラックスしやすいとされます。行いながら、自身がリラックスできるイメージ(子供時代に遊んだ思い出、海辺にいるなど)を併用するとより効果が上がると言われています。左右両方の大脳半球に働きかける効果があるようです。横隔膜の動きで、腹部の迷走神経を刺激して、副交感神経の活動が高まる効果があります。1分間に6〜10回の呼吸数くらいが目安で、10回くらい、1日3回くらい行うと良いとされています。色々とやり方があって、微妙に異なりますが、自分に合うやり方を見つけてください。大阪府の図の説明がありましたのでリンクを貼ります。https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13282/00000000/relax2015.pdf

3:漸進的筋弛緩法

アメリカのジェイコブソンという人が考えだしたリラックス法です。「リラックスしよう」「力を抜こう」と思ってもなかなかリラックスした状態が分からないために、「逆に一旦力を入れてから、力を抜く」ことで筋肉を弛緩させてゆく方法です。体の部位を変えながら少しずつ全身に筋弛緩をさせてゆくことから「漸進的」と言われます。元々の方法は、体の筋肉を一つ一つやってゆくので、すごく時間がかかる方法のようです。一般的には、それを簡略にした簡易法が行われています。世間で「漸進的筋弛緩法」と呼ばれているものは、ほとんどこの簡易法です。不安や緊張を感じると筋肉が緊張しますよね。この筋肉を緩めることで、逆に心を緩めていこうという発想です。心と体がつながっているということですね。大阪府のホームページに図で説明されていましたので、リンクを貼りますね。https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13282/00000000/relax2015.pdf

4:自律訓練法

リラックス法の中に分類されていますが、元々は催眠療法の研究から生まれました。ドイツのシュルツという人の発案です。1930年代の発案ですから、かなり歴史があります。催眠療法は、通常の意識状態とは異なった「変性意識状態(トランス)」に導き、被暗示性が高まった状態(アドバイスが受け入れやすい状態)での操作で治療を行ってゆくものです。その変性意識状態で心身の状態がバランスの取れた状態であることに気づいたために、自分でその状態にすること(自己催眠の状態)によってリラックスした状態に導くことを目指しています。内的感覚(重さ、温かさ、規則正しさなど)に焦点を当てることによって、良好な状態を目指します。通常「6公式」と呼ばれる段階に沿って系統的に練習が行われます。

0:背景公式 用いる言葉「気持ちが落ち着いている」

1:第一公式 用いる言葉「両手が重い」

2:第二公式 用いる言葉「両手が温かい」

3:第三公式 用いる言葉「心臓が規則正しく打っている」

4:第四公式 用いる言葉「楽に息している」

5:第五公式 用いる言葉「みぞおちやお腹のまわりが温かい」

6:第六公式 用いる言葉「額が涼しい」

自己催眠状態ですので、練習終了時には必ず解除することが大切です。ゆっくり指を一本ずつ動かしたり、背伸びしたり、足を伸ばしたり回したりして、通常の状態に戻します。戻さないとだるさや重みなどが持続してしまう可能性があるとのことです。簡単な図による説明が大阪府のホームページにありました。リンクを貼っておきます。興味のある方は、YouTubeにもやり方が示してあるものがあるようです。ご参照ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13282/00000000/relax2015.pdf

以上の記載は、以下の本を参考にさせてもらっています。

「リラクセーション法の理論と実際 第2版」 五十嵐 透子 著 医歯薬出版

| リラクセーション法の理論と実際第2版 ヘルスケア・ワーカーのための行動療法入門 [ 五十嵐透子 ] 価格:3080円 |

4.1.1.14 問題解決法

ストレスを解消するのに一番良い方法は、「問題が解決すること」と言う人もいます。サウナに入ったり、好きな音楽を聴いたり、美味しいものを食べたりするより、ある意味、その時頭を悩ませている懸案事項が解決することが一番スッキリすることと言えるかもしれません。悩んでいる問題を解決する方法をここで紹介します。これは、何も医療の場で特別に行われることではなく、ビジネスの場面でも、はたまた日常生活でも皆さんが普通に行っていることを体系立てているだけです。しかし実際行ってみると強力な効果を発揮します。「行動」に働き変える治療の最右翼とも言えるかもしれません。以下に順番に見ていきましょう。項目の説明をした後、具体例を挙げて考えてみます。

1:問題の明確化と設定

まず何が問題かを考え、一つだけ設定します。すぐに解決しようとせずに、状況の理解をしっかりさせます。

2:問題解決志向

「問題」は当然、私たちの苦手なものに関わることが多いです。「先送り」にしても「断れないにしてもです。ですので自分の考えに縛られて、なかなか取り組みが進まずにきたものです。邪魔をする自動思考があります。それを和らげないとなかなか進みません。「小さなことに分割しよう」「諦めずに少しで良いので進めよう」「できることとできないことを見極め、できることを少しでも進めよう」「一ミリで良いので今日、何かやろう」など、ありがちな停滞要因を少しでも進めるように発想を柔軟にします。

3:解決策をたくさん出す(ブレーン・ストーミング)

できるだけ多くの解決策を考える。馬鹿馬鹿しいものでも、とりあえず思いつくだけ出すことが大切です。あとで吟味します。

4:解決策の決定

それぞれのアイデアの利点と欠点など検討します。完璧な解決策はそうそう無いので、まずまず妥当で実現できそうな方法を考えます。

5:行動計画の立案

具体的な行動計画を細かく立てます。

6 : 解決策の実行

計画を立てただけでは意味がありません。必ず実行することが大切です。失敗しても良いのです。失敗したら、その上で次の作戦を立てたら良いのです。

7:結果の評価

結果を評価し、次の計画を立てます。再挑戦するのか、次のステップに進むのか、などです。

それでは、実際にありそうな例をあげて、詳しく説明します。あなたは、長らくうつ状態にあり、何もできずにいたので部屋がぐちゃぐちゃになっています。少し元気になってきたので、治療者に「まず部屋をなんとかしたい」と告げました。元々片付けは苦手でしたが、それにしても酷すぎると思ったからです。治療者は、「問題解決法」を提案し、あなたもやってみることにしました。「部屋をなんとかする」では、目標が大き過ぎます。部屋の写真をスマホで撮って、治療者と話し合い、片付かないのは、物が捨てられていず、多過ぎることがまず原因だと考え、「まず要らない物、生ゴミを捨てる」ことを目標に決めました。ここでは何が問題であるか検討し、それについての小さな目標を一つ設定しています(1:の課題をクリア)。次に、2:問題解決志向ですが、片付けは苦手ですが、「手伝ってもらえれば少しは進められる」「不可能なはずはない」など少しでも前向きな発想が出るように、治療者にアドバイスをもらったり、自分で言い聞かせます。一番最初にこの作業をしても良いかもしれません。この課題に取り組もうと思った時点でかなりクリアしているかもしれません。前向きになったところで、次にイメージ作りです。人は、「イメージできることはできる。できないことはできない。」と言われることがあります。綺麗に片付いた自分の部屋をイメージする、そこまでいかなくても不要物を捨てた後の部屋をイメージしてみます。次にアイデア出しです。ブレイン・ストーミングと呼ばれています。

①実家の母に手伝いに来てもらう②ゴミ回収業者に頼む③売れそうなものをメルカリに出す④来週の月曜日曜日に自分でゴミを出す・・・などです。誰に頼むしにても、いるいらないは自分で判断せねばならず、その作業がしんどいですね・・・。(課題3:クリア)

では、これを検討してみましょう。①実家の母・・・来てくれそうだけど、やはり頭を下げるの嫌である、弱みを見せたくない、こんな汚い部屋を見られたくない・・・料金的には安価である・・・。②ゴミ業者・・・楽である。大きなものも持っていってくれるかもしれない・・・しかし値段は高いという噂だし、そもそも知らないおじさんに部屋に入ってこられたくない・・・。③メルカリ・・・お金は入ってくるかもしれない・・・しかしやり方調べから・・・とても無理・・・病み上がりにすることではない・・・④自分でゴミの日に出す・・・これができれば一番いい・・・人としてこうあるべき・・・罪悪感も無く、恥ずかしくもない、安価・・・しかしできるか?ゴミをまとめられたとして朝8時までに起きられるか??まだまだ睡眠は不安定・・・。 結局総合的に判断して④の自分でゴミを出すことに決定。大きなものは、今回は見送り、通常のゴミ出しに集中することにする。(課題4:クリア)

次の課題5:行動計画の立案に移りましょう。なるべく細かく立てることが実行できるコツとされます。①まず市町村指定のゴミ袋の残をチェック、少なければ買い足す。②毎日少しずつでもそれに不要なゴミを入れていく③次の月曜日で全て出し尽くすなど完璧を求めない④生ゴミは匂いがきついので、冷蔵庫の中で小さな袋に入れておき、ゴミ出し直前に大きな袋にまとめる。絶対にその作業を忘れないように玄関に「生ゴミ」と大きなメモを置いておく。⑤寝過ごさないように前日は、22時には睡眠導入剤を服用して入眠を目指す。2時になっても入眠できなければ徹夜して、5時にゴミを出し終えてから眠るようにする。もし眠気が来たら居眠りしないように散歩に出る。職質されないようにスポーツウエアで・・・。⑥ゆとりがあれば、粗大ゴミの出し方を調べておく・・・(課題5:クリア)

月曜日の朝に課題を実行です(課題6:クリア)。その後、結果の評価(課題7:)です。出せたでしょうか?出せたのなら、大成功です。次は、粗大ゴミを片付けましょうか?それとも、ものの置き場所を決めましょうか?足の踏み場を作りましょうか?また振り出しに戻って、問題を見極めて、小さな目標を一つ決め、次の問題解決に進んだら良いと思います。徐々に1人でできるようになりたいものです。でも本当は、ゴミ捨ては、これで終わりではなく、自信をつけてこの作業をルーチンにしていかなければなりません。あるいはゴミ捨てに失敗したのでしょうか?生ゴミを一緒に出すのを忘れましたか?そもそも寝倒してしまった・・・?それなら次のゴミの日には、実家の母に来てもらいましょうか?お金を払ってゴミ業者に来てもらいますか?問題解決を再設定です。

以上、具体例を記載しましたが、この内容は、精神科医やカウンセラーが話す内容でしょうか?整理整頓アドバイザーにしてもらう内容かもしれませんね。しかし片付けは、臨床でよく出会う大事なことです。やり方は同じですが、患者さん特有のこだわりや、作業の進まなさがあるので、そういうところに対処するのが精神科専門職の役割かもしれません。ここでのやり方、原理は医療だけでなく、ビジネス、あるいは政治でも同じではないでしょうか?「どうすれば売り上げを上げられるか?」「コストカットは?」「少子化対策はどうするか?」「格差を是正するためには」などさまざまな現場でアイデアを出し合い、ブレインストーミングが行われ、実行し、評価することが繰り返されていると思います。そう考えれば、ゴミが捨てられたり、部屋が片付けられたら、そのまま敷衍していけば社会で活躍できることにもなります。以上の話は、以下の本を参考に致しました。

「はじめての認知療法」 大野 裕 著 講談社現代新書

「世界一隅々まで書いた認知行動療法・問題解決の本」 伊藤 絵美 著 遠見書房

| 世界一隅々まで書いた認知行動療法・問題解決法の本 [ 伊藤 絵美 ] 価格:2860円 |

4.1.2 .1認知療法(認知再構成法、コラム法)

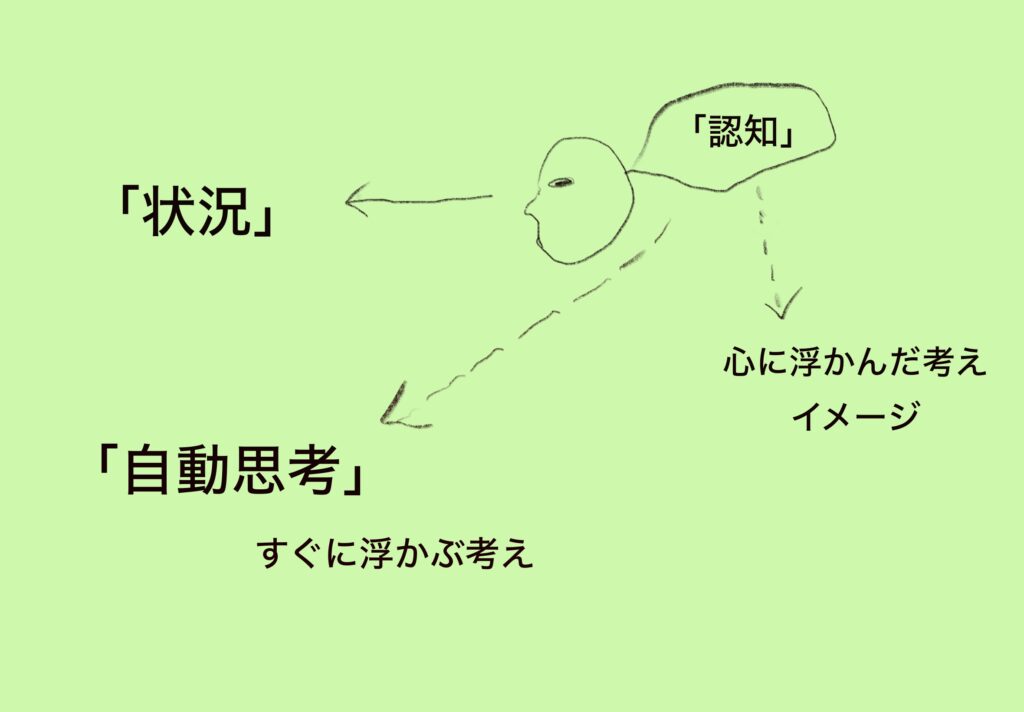

「認知療法」とは、アーロン・T・ベックが開発した、認知を修正することによって精神疾患を治療する治療法です。「認知」とは、ある状況で「頭に浮かぶ考え、イメージ」のことです。廊下ですれ違った同僚に挨拶したら返事が無かった状況で、「えっ!」「・・・・」と浮かぶ考えなどです。「認知」の中で、真っ先に頭に浮かんでくる考えを「自動思考」と呼んでいます。これをターゲットにします。これが精神的に不調な時には、「私は嫌われ者だ・・・」などと、悪い方向にエスカレートしてしまうために、修正していきましょうという治療法です。昔は「歪んだ認知を修正する」など、やや上から目線の言い方がされていた記憶がありますが、現在は、色々な可能性を吟味して、相対化させる、受け止め方、考え方を柔軟にするというニュアンスが強いように思います。認知に直接働きかける方法として、「認知再構成法」が行われています。

「コラム法」というやり方が一般的です。「コラム」とは、円柱という意味ですが、以下のような表(円柱?)に書き込んでいきながら検討していきます。以下にそのやり方を見てゆきます。まず、下の表を見てください。厚生労働省のホームページから引用したコラム表を載せさせていただきます。リンクは以下です。厚生労働省認知行動療法コラム表

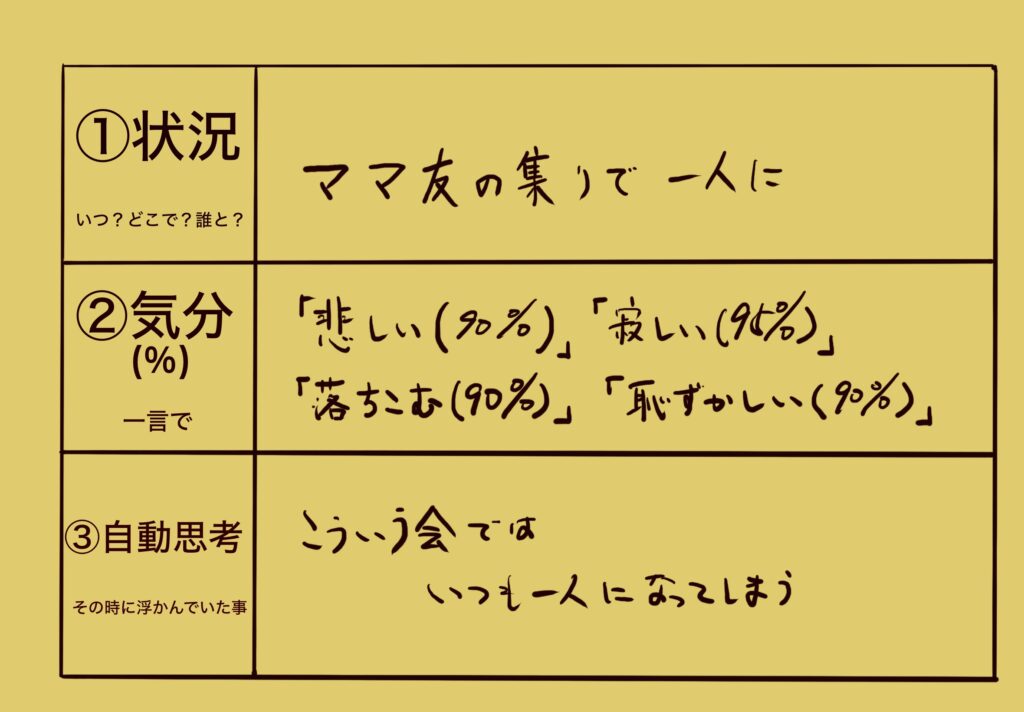

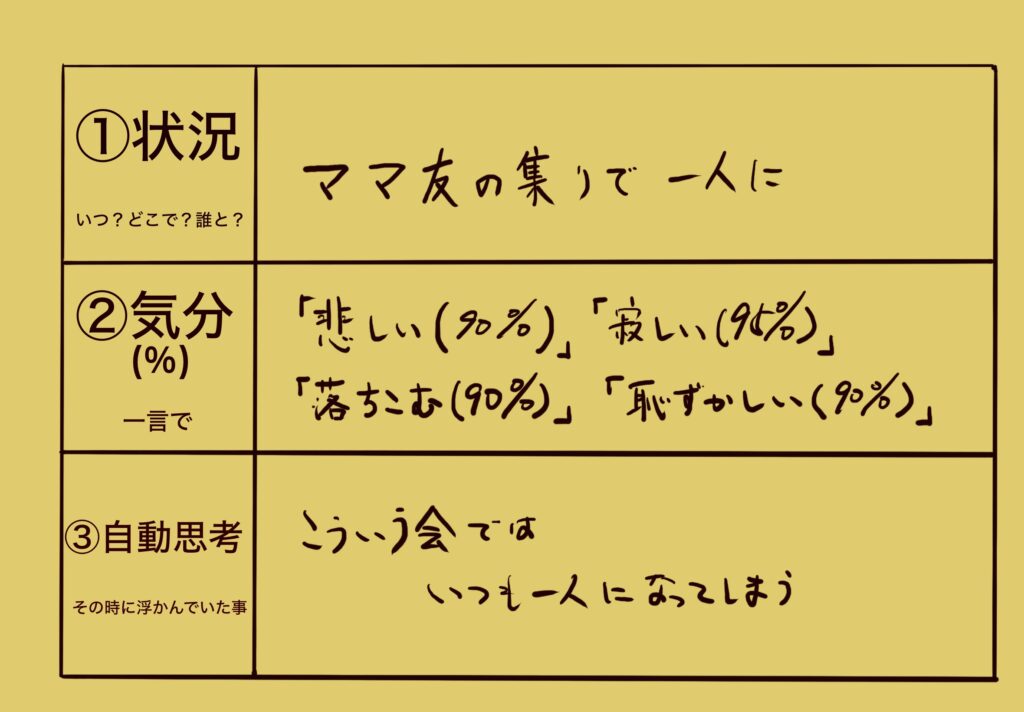

ある場面を考えましょう。あなたは、ママ友の集まりに行きましたが、話の輪に入れずにいます。その時の気分は、「悲しい」「寂しい」「落ち込む」「恥ずかしい」などが出てきているとします。その時の気分を数値(%)で書きます。数値で書くとは、不思議ですが、0〜100までの数字で主観的に表します。これは自分の状態を「客観視」するのに役立ちます。

次にその時に頭に浮かんだ言葉、イメージなどを書きます。「自動思考」です。「人が集まるといつも一人になってしまう!」などです。

ここでコラムに書き込んでいきます。

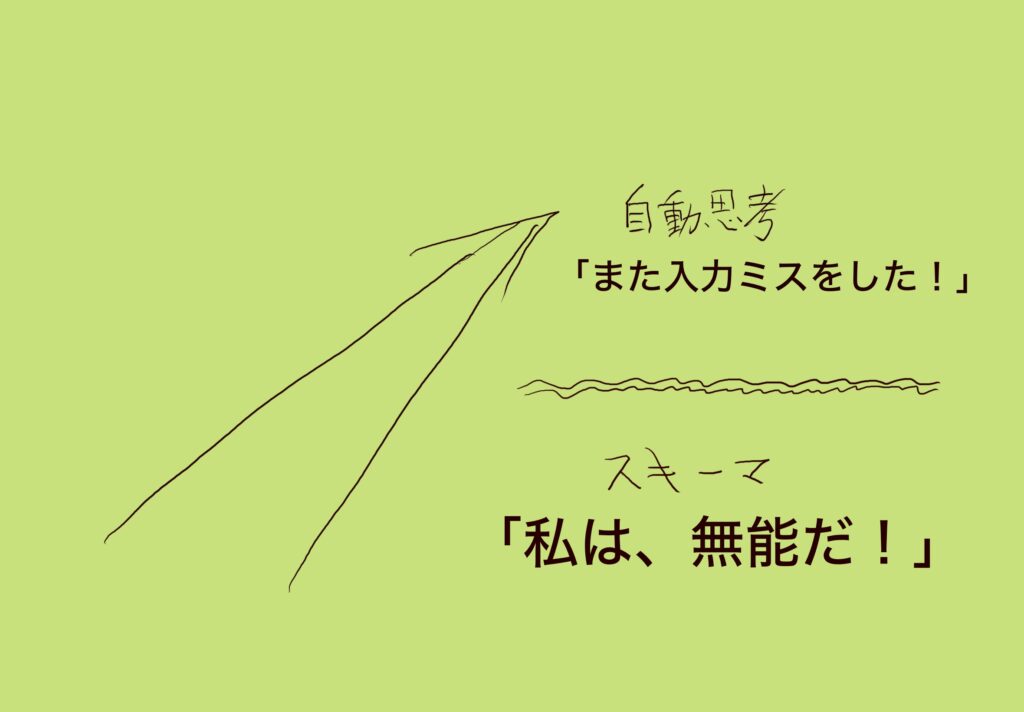

まず、問題となる状況を書き出します。「いつ?」「どこで?」「誰と?」「どういう状況?」などを記載します。その時の「気分」を簡潔に書きます。一言で書くのがコツだと言われています。その時の気分の強さを0〜100までの数字で書きます。主観的で構いません。その時に頭に浮かんだ考え、イメージを自動思考と言いますが、それを書きます。その状況に即した考えを書きます。あまり根の深い「私はいつもダメだ・・・」というようなことは、この場合は避け、現場に即した考えを書きます。いくつかある時は、感情が強く伴うものを選びます。「熱い認知」「ホットな認知」と言ったりします。根の深い考えは、後に触れますが「スキーマ」と言って、手強いので別に扱います。

続けて④そう考えた「根拠」を書きます。憶測は書かずに、事実(ファクト)だけを書くのが良いとされます。そしてそれに反する「反証」を考えて記載します。どんな考えも反証は挙げられると思います。記載してみます。

④と⑤を「しかし」で繋げてみたり、最悪の結果、最善の結果を考えてみます。この場合ですと、最悪の場合は「ママ友みんなから嫌われているから1人にされるんだ」というものになり、最善のものは「皆に好かれていて、リスペクトもされているが近づきがたくて誰も声をかけてくれない」などとなります。これは、少々虫が良すぎますかね(笑)。現実は、たいていこの間にあって、「目立たないだけ」とか「役割が無いだけ」「たまたま」などが多いかもしれません。よく考えてみると、前々回は行事の打ち合わせで色々と頼まれたり、質問したりして時間が終わってしまったことを思い出しました。以下に書いてみます。また、検討する際に第三者の視点に立つと良いとされます。「こういう人を見て、自分だったらどうアドバイスするか?」「Aさん(明るい芸能人でもアニメのキャラクターでも結構です)だったらどう考えるか?」など考えてみます。「今の自分なら、その時の自分にどうアドバイスするか?」などです。案外、自分のこととなるとクヨクヨ考える人でも、人から相談を受けると「そんなことは気にしなくても良いですよ」などと言うものです。いろいろな案を出して検討します。ばかばかしいものも含めて検討すると効果が上がります。一人でやる時は、「くすっ」と内心で笑う感じですし、治療者とやっても雰囲気が明るくなると思いますし、グループでやると楽しい作業になると思います。意見を出し合って、ああだこうだとディスカッションすることを「ブレインストーミング」と言ったりしますが、そういう感じです。

ここで自動思考を検討するに当たって、よく起こしがちな認知の偏りのパターンを紹介します。

1:思い込み、決めつけ

不十分な根拠で決めつけていないか?自分の関心や好みで判断していないか?

2:白黒思考

曖昧な状況に耐えられず、全て良いか悪いか?敵か味方か?などで極端に判断していないか?

3:べき思考

これが強いと自分を縛ってしまうし、他者にも厳しくなってしまいます。「一度始めたことは

やり遂げないといけない」などは典型的なものです。

4:自己批判

何かトラブルがあると自分を責めてしまう傾向です。

5:深読み

相手が難しい表情をしていると自分が悪く思われているのではないか?など考えて

しまうことありますよね。体調が悪いだけかもしれないのに・・・。そういう傾向はないか?

6:先読み

悲観的な予測をしてしまう傾向です。「どうせうまくいかないのでは?」などです。

こうした傾向を参考に、自動思考を検討してゆきます。

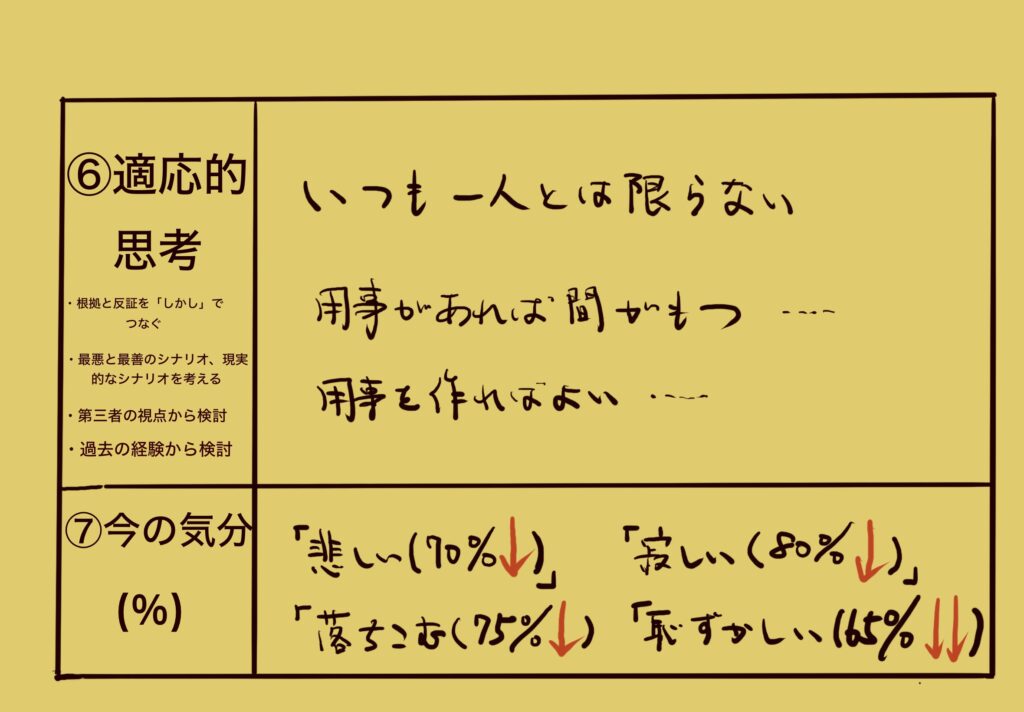

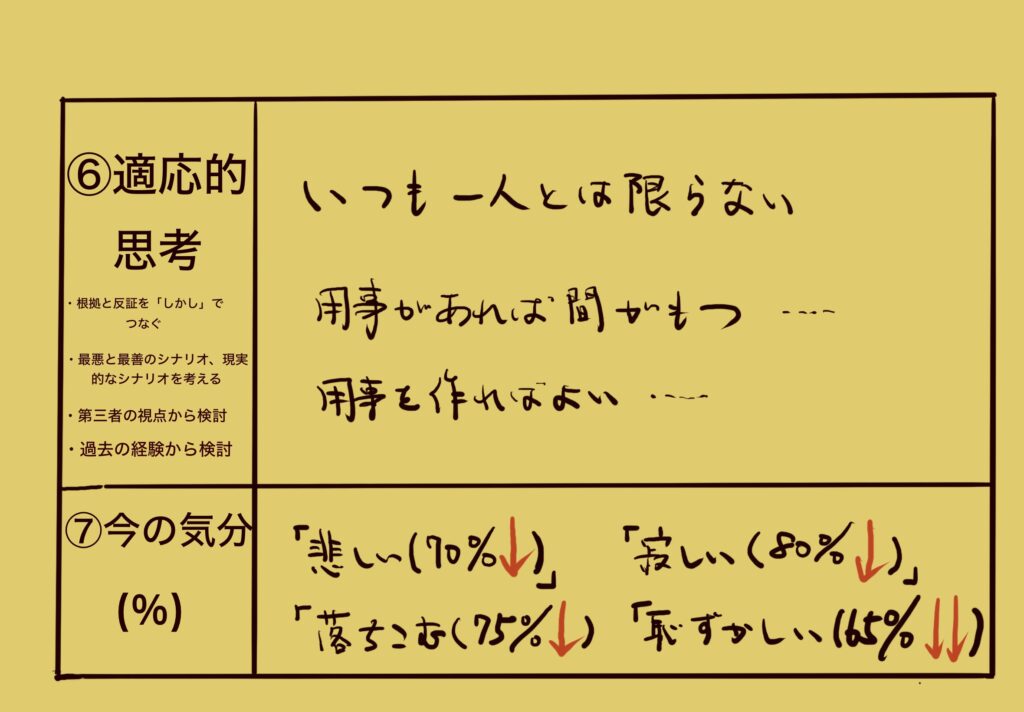

書いてみて、今の気分を振り返ってみます。数字でまた表してみます。大概、丁寧に振り返り、検討してみると、嫌な気持ちは下がっていることがほとんどです。②で書いた気持ちの%と、⑦で書いた%を比べるのです。少しでも下がっていたら意味があります。それを実感できるための数字化です。

このことが、非常に大切です。スッキリ考えが変わる必要は無いと思います。「耐えがたいほどしんどかった」気持ちが、「嫌な気持ち」くらいに程度が下がれば良いのです。「少しマシになる」ことを繰り返してゆくことが、精神療法だと思います。急にスッキリ良くなることは、稀です。実際の治療では、1回50分くらいのセッションで、こういう内容を数回に分けて行われるようです。時に、自宅に持って帰って「ホームワーク(宿題)」のように行い、次のセッションで検討を続けてゆく、時間がきたら持って帰って家で考える、また次回に持ってゆく。一通り、終えると少し気分が改善する。また次の場面を設定して、行ってゆく・・・繰り返してゆくうちに、徐々に対処していく力がついてゆき、治療終了となってゆくというのが効果的に終わるパターンです。以上の例は、非常に単純なものですので、実際の治療風景は、以下の本に詳しく書いてあります。この原稿を書くにあたり参考にさせていただきました。分かりやすく、治療の現場が目に浮かんでくるような本です。興味のある方は参考にしてみてください。

世界一隅々まで書いた認知行動療法・認知再構成法の本

伊藤絵美著 遠見書房

| 世界一隅々まで書いた認知行動療法・認知再構成法の本 [ 伊藤 絵美 ] 価格:3080円 |

それから認知療法全般について以下の本を参考にさせていただきました。認知行動療法について分かりやすく説明してあります。

「はじめての認知療法」

大野 裕 著 講談社現代新書

| 価格:946円 |

4.1.3 認知行動療法

4.1.3.1 スキーマ療法

「スキーマ療法」とは、アメリカのジェフリー・E・ヤングが開発した治療法です。通常の認知行動療法では治療の難しい疾患に対して、様々な治療法を統合して働きかける治療法です。

4.1.3.1.1 スキーマとは何か?

そもそも「スキーマ」って何かしら?

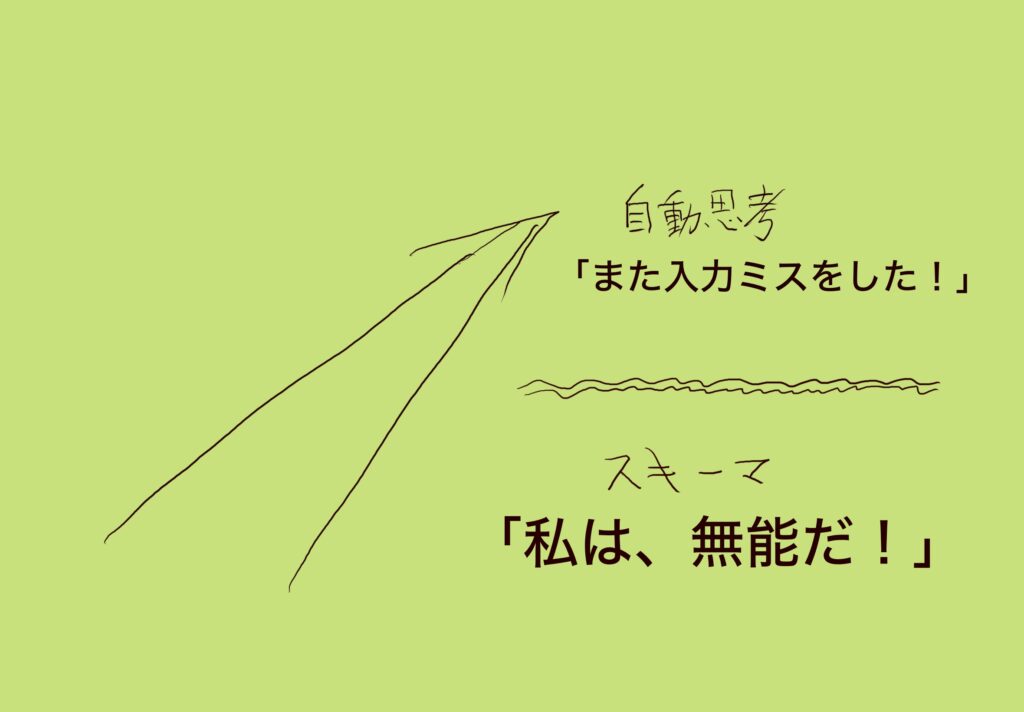

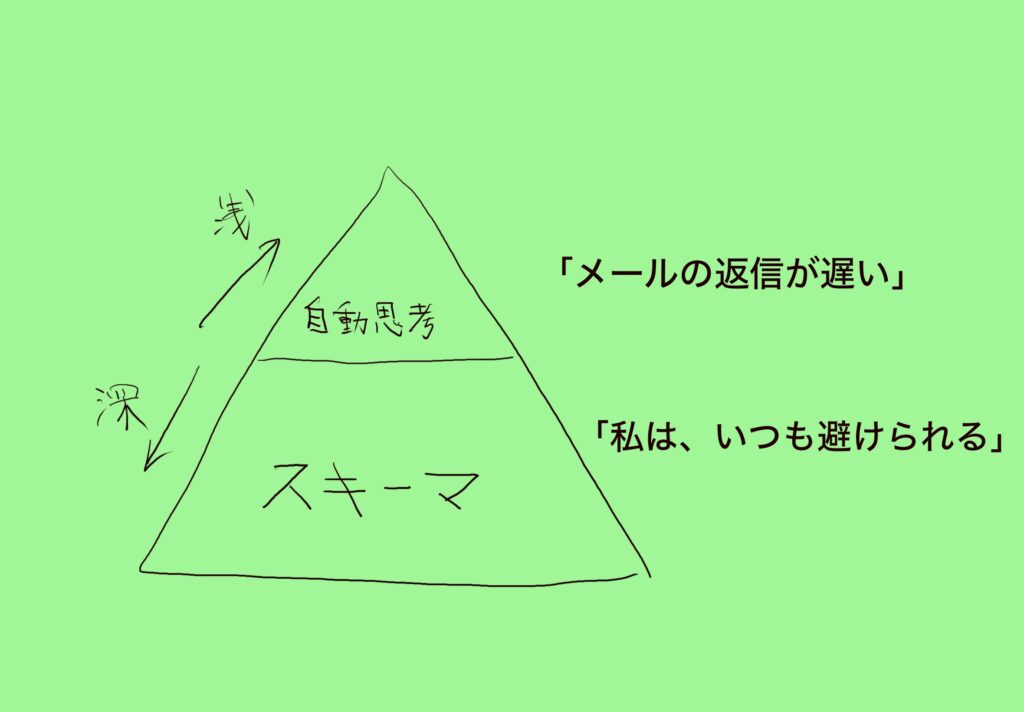

「スキーマ」とは、認知療法(認知再構成法)で出てきた「自動思考」に比べて深いところにある、その人の価値観、信念、生き方に関わる認知のことです。下の図を見てください。

ミスをした時、「またミスをした!」と思うのが、「自動思考」です。しかしそのミスが誘因になってその人の深いところにある「自分は無能で何をやってもダメ」などの考えがあると、ただのケアレスミスが、自分の全否定に変わってきてしまったりします。その深いところにあるのが「スキーマ」と呼ばれるものです。このスキーマがしぶといために、私たちの生活を生きづらいものにしています。ここに働きかけるのがスキーマ療法というわけです。

4.1.3.1.2 中核的感情欲求とは スキーマができる原因

このスキーマは、どのように作られてくるのでしょうか?私たちの主に幼少期の体験から形成されるとされ、親からの影響が一番大きいと言われています。私たちは、子供の頃に、子供として当然満たされるべき欲求があり、それが満たされないことでスキーマが形成されるようです。その欲求を「中核的感情欲求」と呼んでいて、5つあり、以下に挙げます。

「中核的感情欲求」・・・子供が当然満たされるべき欲求のこと・・・。

中核的感情欲求

①愛されたい、理解されたい

②有能な人間になりたい、なんでも上手になりたい

子供は、なんでもやりたがるし、上達しようとしますよね・・・。

③自分の感情や思いを自由に表現したい。自分の意志を大切にしたい

「聞いて、聞いて」という感じですね。自分のやりたいようにしたがります。

④自由にのびのびと動きたい。楽しく遊びたい。

好きなことを、楽しみたがりますよね。

⑤自律性のある人間になりたい。自分をコントロールできるしっかりとした人間になりたい。

難しく書いていますが、「一人でできるよ」とよく言いますよね。

4.1.3.1.3 早期不適応的スキーマ

上記5つの「中核的感情欲求」が満たされないためにできてくるスキーマを「早期不適応的スキーマ」と呼んでいます。一つ一つの欲求に対応していて、全部で18種類同定されいます。以下に一つ一つ記載します。冗長になりますが、一つ一つが人間の苦しみと結びついているのでよく読んでみてください。

早期不適応的スキーマ 5領域 18種類

第1領域 人との関わりが断絶することに関して(上記①「愛されたい、理解されたい」が満たされないことに対応)

愛されない、分かってもらえない時にできるスキーマだね・・・。

(1)見捨てられスキーマ

「大切な人々は、今にでも自分を見捨て去っていくだろう」

(2)不信・虐待スキーマ

「他人は、自分を利用するために近寄ってくるものだ」

(3)「愛されない」「分かってもらえない」スキーマ

「私は、人から愛されたり、理解されたりすることはない」

(4)欠陥・恥スキーマ

「私は、人より劣っている。劣っている部分がすごく恥ずかしい」

(5)孤立スキーマ

「自分は、変わり者であり、どのグループにも馴染めない」

第2領域 「できない自分」にしかなれないこと(上記②「なんでも上手くなりたい」という欲求が満たされない時に成立)

子供は、なんでもやりたがるし、上手くなりたがるもんね・・・。

(6)無能・依存スキーマ

「他人が助けてくれないと何もできない」

(7)「この世には何があるか分からないし、それに簡単にやられてしまう」スキーマ

「今にも酷い破局的な出来事が起こり、自分はそれに太刀打ちできない」「恐怖心」

(8)巻き込まれスキーマ

「重要な他者に巻き込まれており、その人なしでは何もできない、生き延びられない」

一方で、拘束された息苦しさも感じている

(9)失敗スキーマ

「自分はどうせ失敗するに違いない。今までも失敗してきた」

第3領域 他者を優先し、自分を抑えること(上記、中核的感情欲求③の「自由に自分を表現したい」が満たされない時に成立)

精神科臨床では、よく耳にするお話です。根深くて、簡単には克服できないですね。

(10)服従スキーマ

「他者に服従してしまう」「自分の感情や欲求に意味や重要性はない」

徐々に怒りが内向していきます。

(11)自己犠牲スキーマ

「自分のことは後回しにして他者に尽くす」

他者の苦痛に非常に敏感であり、「共依存」に陥りやすい。

(12)「褒められたい」「評価されたい」スキーマ

「他者からの評価、注目、承認に過度にとらわれている」

人からの反応次第で上がったり、下がったりする。しっかりとした自己感覚がない。

SNSの時代では、「承認欲求」と言われているやつね・・・。

第4領域 物事を悲観し、自分や他人を追い詰めること(上記中核的感情欲求④「のびのび遊びたい」が満たされない時に成立)

(13)否定・悲観スキーマ

「最悪の事態に陥る、経済的に破綻する、屈辱を与えられる・・・」

常に悪い結果ばかりを拡大視して考えていて恐れている

(14)感情抑制スキーマ

「自分の感情や行為を抑制し、自由な会話を控えている」

他者からの非難を恐れている

(15)完璧主義的「べき」スキーマ

「完璧であるべきだ」「効率よくあるべきだ」

(16)「できなければ罰っせられるべき」スキーマ

「自分も他人も、失敗したら処罰されるべきだ」

第5領域 自分勝手になりすぎること(上記中核的感情欲求⑤「自分をコントロールできるしっかりした人間になりたい」が満たされない時に成立)

(17)「尊大、傲慢」スキーマ

「自分は他者より優れており、特別扱いされるべきだ」

はっきりした人には、なかなかお目にかかりませんが、水面下に隠れていることはけっこうあるかもしれませんね・・・。

(18)「自分をコントロールできない」スキーマ

「自分を制御することができない」「欲求不満を我慢できない」

4.1.3.1.4 不適応的なコーピングスタイル

我々は、脅威に出くわした時にとる反応は、「闘う」「逃げる」「麻痺する」の3つと言われています。これに対応してスキーマに対する反応として、「スキーマへの過剰補償」「スキーマの回避」「スキーマへの服従」があります。これが、スキーマに対するコーピング(対処)スタイルと呼ばれるものです。

私たちが、それぞれ持っているスキーマに対して、どういう対処の構えができているのかですね・・・。服従するのか、正反対で覆い隠すのか・・・逃げるのか・・・。

「スキーマへの過剰補償」とは、過剰に補おうとするもので、スキーマと正反対のように振る舞おうとする心の構えです。例えば「自分に価値がない」と感じている人が「完璧を目指す」ことなどです。「スキーマの回避」とは、「スキーマが活性化されないように」注意を払っている心の構えです。「孤独である」ことを感じないように忙しくしようとするかもしれません。「スキーマへの服従」は、スキーマの言いなりになることです。スキーマがもたらす苦痛な感情をそのまま感じる。このスタイルを行動に移すときに次のコーピング反応となります。

4.1.3.1.5 コーピング反応(行動)

上記のコーピングスタイルは、具体的な行動となって現れます。「完璧であろうと努力したり」「空白を埋めるために強迫的に予定を埋めたり」「自分を支配するようなパートナーを選んだり」などです。スキーマが18種類ありましたよね。その各々に、3つのコーピングスタイルがあり、それに対応する行動があるので、一覧表にすると18✖️3で54パターンの行動(コーピング反応)があるわけです。膨大になるのでここには載せませんが、このブログで参照した「スキーマ療法」の本には、一覧表が載っています(55ページ)。よければ参照してください。

ごちゃごちゃするね。スキーマは「心の中」のこと。無意識的なものもあると思う。私たちは、それに「服従」「回避」など反応して、「行動」したり「振る舞う」わけですが、それがコーピング反応ですね。後で治療技法のところに関連してきます。

4.1.3.1.6 スキーマモードとは何か?

また新しい概念です。治療技法に関連してくるので辛抱してください。「スキーマモード」とは、瞬間瞬間の、「感情状態」と「コーピング反応」のことです。人間の心は、刺激に応じて刻々と変化していきます。それを瞬間瞬間捉えるために用いる概念です。例えば、車の運転中に急に割り込まれたりするとイラッときたりしますね。直後に「まあ、この程度でそこまで腹を立てなくても・・・」と立て直したとしましょう。この時、割り込まれて「子供っぽく怒りやすいモード」になりましたが、「冷静な大人のモード」に変化したことになります。「モード」とはこのような使い方です。刺激を受けて、心の奥底のスキーマが活性化した時になる状態のことです。大きく4つのモードがあります。

「スキーマモード」とは、瞬間瞬間の心の状態のことです。理論的には、後から加えられた概念のようです。治療上、必要を感じて加えられたものです。具体的な利用状況は、後ほどの治療技法のところを見てください。

4つのスキーマモード

①傷ついた子供モード

「悲しんでいる」「寂しい」「心細い」「怒っている」などの子供モード。

②傷つける大人モード

子供の頃の大人の態度が内在化されたもの。「理不尽に叱ってくる」「罰してくる」「恥をかかせる」

「要求ばかりしてくる」「命令してくる」大人モード。

③良くない対処モード

「先延ばししてしまう」「お酒に逃げる」「浪費する」「性的なことに逃げる」「薬をたくさん飲んだり、自傷行為をしたりする」良くない行動に走ってしまうモード。

④ヘルシーな大人モード

落ち着いて物事に対処するモード。

4.1.3.1.7 スキーマ療法の治療技法

それでは、具体的に「スキーマ療法」の治療はどのように行われるのか見ていきますね。今までの概念を用います。

「アセスメント」

まず、「アセスメント」が行われます。「どのようなスキーマを持っているのか?」「どのようなコーピングスタイルを持っているのか?」を特定します。症状、現在抱えている問題を生活歴の観点から検討します。その際に、チェックリストや質問紙を用いてもれなく把握することを目指します。例えば、上記の18の不適応スキーマを一つ一つ読みながら自分に当てはまることがないか点検します。あてはまることがあれば、その原因を可能であれば探ります。子供時代の辛かった思い出などが出てきます。そのスキーマが浮かぶことを避けるためにしている行動(回避)や、打ち消すためにする行動(過剰補償)なども同定します。例えば「親密な関係を持とうとしない」「一人でいると飲酒する」「過度に明るく振る舞う」などです。これも無意識的であったり、染み付いていたりするので質問紙やチェックリストなどで点検することもあるようです。

それらをまとめて「私には・・・という問題(症状)があり、それは・・・子供時代の影響のために・・・・という発想になりがち(スキーマ)で、それに対して・・・・という行動をとっている(コーピング反応)」としていきます。

網羅的・・・質問紙・・・アメリカ的な感じですね・・・。

アセスメントの段階で「イメージ技法」を用いることもあるようです。セッション中に患者さんのスキーマを誘発し、治療者もともにスキーマを感じることを目標にします。目を閉じてもらい、例えば「子供時代、動揺している自分をイメージしてみてください。」「どんなことが浮かんでいますか?」「その時お母さんは、あなたに何て言いましたか?」・・・など頭にイメージを浮かべてもらうように誘導します。患者さんは、動揺することもあるようです。「同じような気持ちになった最近の出来事はありませんか?」など、最近の出来事も思い出してもらいます。そうすることで「スキーマが同定され、起源がわかり、現在の問題との関係が分かってきます」

患者さんも相当しんどいですね。用心深く進めないと危険ですね。

「治療関係」もアセスメントで利用すると強力で、説得力があるものになる。「治療関係」というと一般の方は、分かりにくいですが、「患者さんが治療者にとる態度や考え方」です。例えば「自己犠牲スキーマ」がある人が、治療者に過剰に気遣いや配慮を見せたり、逆に「尊大スキーマ」がある人が、治療者に特別扱いを要求してきたりした時に、「〜さんには、・・・という傾向がありますね」など、その場で取り上げると印象深い、強力なアセスメントとなります。

「認知的技法」

治療技法の「認知的側面」です。まず、これにあたり治療者は「共感的直面化」と呼ばれる態度で望みます。「愛されないスキーマ」であれ、「いつもうまくいかないスキーマ」であれ、治療者は患者さんのあり方に、「共感」し、今までの経験から「そうなるのもやむをえない」と理解を示します。しかし、現在では「不正確であり、不適応的である」ことに「直面化」させ、修正が必要なことを指摘します。

「そうなるのもやむを得ませんね・・・」と共感し、「でも今現在、それでは上手くいってませんよね」と直面化します。

・スキーマの妥当性の検証

ここの部分は、認知療法の認知再構成法とやり方が似ています。リンクを貼りましたので、詳しくはそちらを参照してください。ただ、認知療法が、今現在の自動思考について、その妥当性を検討しますが、スキーマ療法では、今までの全人生について振り返って検証します。

生活史を含めて振り返るんですね・・・。

「人の頼みは、断ってはいけない」など・・・。そのスキーマを支持するエピソードを列挙します(第1のリスト)。次にスキーマを棄却するエピソードを列挙します(第2のリスト)。人の頼みを断った後にも、実は何事も起こらなかったエピソードなど。こちらは、当然なかなか見つかりません。治療者の支援が必要でしょう。この検証くらいで染みついたネガティヴな発想が改善するわけではありませんが、やはり検証する意義はあると思います。また、スキーマが自己保存的になり、長い人生持続し続けていることを自覚する効果もあるとされます。

ここでも、スキーマに当てはまるエピソードと、当てはまらないエピソードを二つ並べて検討するのね。

・コーピングスタイルの検証

コーピングスタイルを検証します。スキーマを「回避」するか、「過剰補償」するか、「服従」するかです。それのメリットとデメリットを挙げてみます。「回避」であれば、「人と親密な関係になることを避ける」ことです。メリットは、傷つく経験のリスクを減らせすが、色々と楽しみや潤いがなくなる可能性があります。子供時代は、適応的な行動だったのですが、現在は行動を狭めてしまったり、破滅的な方向に向かってしまっていることを自覚してもらいます。

スキーマに対する心の構えを検討するんだね・・・。

・ディベート(スキーマサイドとヘルシーサイド)

患者さんは、二つの心「スキーマサイド」と健康な「ヘルシーサイド」に分かれて、その二つの部分でディスカッションすることを学びます。椅子を二つ用意して、「スキーマサイドの椅子」、「ヘルシーサイドの椅子」に分けます。それを行ったり来たりしながら議論するのです。最初は、ヘルシーサイドは、治療者が行い、慣れてくると両方とも患者さんが行います。

ゲシュタルト療法の「エンプティー・チェアー」と呼ばれる治療技法が導入されているようですね。

治療者:エレン、あなたは仕事をする時、どういう感じで仕事しますか?

エレン:いつも完璧にやろうとします。完璧でないと、存在価値がないような気がします。

治療者:あなたはいつも頑張って会社に貢献してきましたよね。いつも完璧でなくても良いはずです。

などです。徐々に椅子を座り直して立場を切り替えながら、声に出し、少し大袈裟なくらいにやってゆきます。心の中の自問自答を、外に出し、治療者の応援で、ヘルシーサイドを大きくしてゆく効果があるとされます。

これは、かなり積極的な技法ですね。あまり通常のカウンセリングでは、行われないやり方かな・・・。治療者に力量があって、上手くはまれば、効果的なのでしょう・・・。

・フラッシュカードの利用

フラッシュカードとは、個々のスキーマに対する健康的な反応を書き留めたものです。スキーマが活性化されそうな時に、すぐに読み直すのが狙いです。カードに書いて持ち歩き、いざと言うときに読む、あるいは隙間時間に目を通すなどして、なんとかスキーマに巻き込まれないようにするものです。カードには、「その時の感情」「その状況」「この感情は幼少期の・・・の体験に由来」「そのために・・・と現実を捉えてしまいがち」「しかし現実的に考えると、必ずしもそうではなく・・・」「・・・と言う行動をとりがちであるがそうではなく・・・・などの行動をとるべし」などを記載するようです。

至れり、尽せりな感じね・・・治療者と毛等したことを忘れないように反芻している感じね・・・。それだけスキーマは手強いのね・・・。

・スキーマ日記の作成

フラッシュカードの技法に習熟してきたら、自分で日々日記をつけるようにします。カードは、治療者とセッションの時に一緒に作ったものですが、日記は、日々自分で作成します。これができるようになるには、まずスキーマが発動した時に、そのことを自覚でき(それがすごい進歩です!)、その起源、それに対する健康的な反応など自身でまとめなければいけません。すごい進歩です。

こんな日記が書けたら、かなり良くなってますね。

「体験的技法」

体験的な技法の目的は、①スキーマに結びついている感情を誘発することと②幼少期に親によって満たしてもらえなかった欲求を「治療的再養育法」によって適度に満たすことで、これらの感情を癒すこととされます。体験的技法は、感情的なレベルにおいて患者さんのスキーマと闘うことです。認知的な技法ですと「知的な理解」にとどまってしまうことが多く、効果が不十分なことが多いとされています。。上記の認知的技法を終えた後に体験的技法に入っていきます。

知的な理解だけで終わらせないようにするのね。

・イメージによる対話技法

イメージを通して、幼少期のスキーマ形成に関与した人物や、現在の生活においてスキーマを強化している人物と対話します。そしてイメージの中で怒りを表出してもらいます。悲しみの気持ちなども表出してもらいます。

治療者:ジーク、目を閉じて、親と一緒にいて、心がかき乱された時のことをイメージしてくだ さい。どういう状況ですか?

ジーク:両親に国の歴史を教えられ、そのために自分の取るべき行動を繰り返し教えられました。

治療者:その時、どんな気持ちでした?

ジーク:窮屈でした。なんか違和感がありました。でも従わざるを得なかった・・・。

治療者:その時の親に本当は、何て言いたかったですか?声に出して行ってみてください。

ジーク:もっと遊んでほしかった・・・愛してほしかった・・・。

などと進めていきます。

過去をイメージしてもらい、感情を表出します・・・。

・イメージ技法を通じて「治療的再養育法」を行う

治療者は、イメージを通して患者さんの満たされなかった子供時代の欲求を適度に満たし、「再養育」を試みます。その後、イメージの中で自分で、自分を再養育できるように誘導します。

治療者:子供の頃のジークちゃんに直接話しかけてもいいかな?

ジーク:はい

治療者:私は、あなたのイメージの中に入りました。あなたも子供のジークちゃんになってください。私は、あなたが自分の部屋で一人でいる隣にきました。私に何をして欲しいですか?

ジーク:一緒に遊んでほしい。

治療者:何して遊ぶ?

ジーク:ボール遊び・・・。

治療者:じゃあ、キャッチボールをしましょう!

上手く効果を発揮すると劇的な効果が出ると言われていますが、このやり方は、治療者にも患者さんにも抵抗を感じる人がいそうですね・・・しかし効果が出ているというデータはあります。

「行動パターンの変容」

最後の段階の「行動」への働きかけです。これをしないとまたスキーマのパターンに戻ってしまいます。ここに進む前に、今までに述べてきた「認知的技法」「体験的技法」において治療的な変化を経ていることが必要です。この時期になると患者さんは、スキーマを「自分の中にある中核的な真実」ではなく、「外部からやってくる侵入的な認知」であるとみなせるようになっています。

自分の内部に染み込んでいたものが、外からのものと感じられるんですね。

具体的なやり方は、今まで述べてきたやり方フラッシュカードを用いる、イメージ技法、対話技法、ロールプレイ、ホームワークなどを用いたり、あるいは、行動療法の技法を用います。リラクゼーション法、アサーション・トレーニング、アンガー・マネージメント、セルフモニタリング、系統的脱感作などです。今まで述べてきたことなので、リンクを貼っておきますので、ご参照ください。

「治療関係」

「治療関係を治療に利用する」という言葉は、専門家はよく使いますが、一般の方には理解しづらいところがあります。説明しますね。例えば「見捨てられスキーマ」を持つ患者さんがいて、治療が始まると「どうせ先生も私を見捨てるんでしょ? 」という気持ちになり、そう発言したとします。そうすると「見捨てられスキーマ」が発動したことが治療者に分かります。それを指摘すると患者さんに実感を持って伝わる可能性が高まります。まさに今、感じている感情だからです。

現場で取り上げるから、有効なのですね。

また、一方で治療者も生身の人間です。治療者自身にもスキーマがあるはずです。こちらにも注目します。実は、治療者もこの領域に入ってきた人間なので過去に傷ついている体験を持っている可能性が高いのです。逆に患者さんが、「そろそろ治療を終えたい」と言い出した時に治療者の「見捨てられスキーマ」が発動することもあるかもしれません。それを治療者はよく検討して治療の妨げにならないように気を付けなければなりません(患者さんが良くなっているのに、治療者が治療に引き止めてしまうことがありえます)。

治療者のスキーマにも気をつけなければなりませんね。

患者さんが「服従スキーマ」を持っている場合に、治療者に「自己犠牲スキーマ」があると過剰に献身的に世話をしようとする可能性があります(治療者の顔色を伺ってばかりの患者さんと、世話焼きの治療者・・・二人とも努力しているようで、意外と成長しない組み合わせ)。患者ー治療者のカップル特有の組み合わせによる反応が起こる可能性があります。これを治療に生かす方向性も考えられます。

両方のスキーマが影響してきます。「相互性」ということです。この組み合わせに注意を向け、治療のマイナスにならずに、むしろプラスに利用したいということですね。応用問題です。

「エレンさん、今、あなたは・・・と感じたのではないですか?そうだとしたら、また〜スキーマが発動されたことになりますね」「それは私のどういう言動からそう感じたのでしょうか?」「他の誰かが、同じような気持ちにさせますか?」また治療者は、「私にも〜という傾向があるので、そういう気分にさせたのかもしれません」など時には自己開示(自分の気持ちなどを伝える)をしながら、二人の間で起こっていることを一緒に検討していきます。二人の間でスキーマが活性化してきたら、それに気づき、対処してゆくことを繰り返してゆくことが、「治療関係を治療に活かす」ということです。

今まで注目してきたスキーマを、治療場面で発見して、その場で検討していくのですね・・・。

「モードワーク」

最後に、「モードワーク」について説明します。ややこしいですね。「モード」とは、「その時々にその人の中で活性化されている一連のスキーマおよびスキーマの作用のこと」です。なぜモードワークという発想ができてきたかと言うと、不安定で治療が困難な患者さんを治療していく中で生まれてきたとのことです。重症な患者さんは、むしろこちらのモードワークが中心に展開するようです。ですので進化したものとも言われています。

重症の患者さんは、こちらを用いた方が効果的なようです。

治療のさまざまな場面で活性化しているモードを二人で検討してゆきます。主なモードは、4.1.4.6でも述べましたが、①傷ついた子供モード②傷つける大人モード③良くない対処モード④ヘルシーな大人モードの4つがあります。やり方は、まず患者さんのモードを特定し、名前をつけます。「一人で寂しいアーニャちゃん」とか「怒りっぽいアーニャちゃん」など傷ついた子供モードがよく出てきます。そして「コンビニに行ってお菓子をたくさん買い込み、一気に食べるアーニャちゃん」など良くない対処モードも出てくるでしょう。自分を批判し、罪悪感に陥らせる「傷つける大人モード」もあると思います。そこに冷静で現実的な「ヘルシーな大人モード」が時にいるはずです。

色々なモードを見つけ、名前をつけるのね。

それらを患者さんと治療者で見つけてゆき、その起源を探ります。「施設に入れられて孤独だった・・・」など。そして当時は適応的で仕方なかったことを確認してゆきます。しかしそのために現在起こっている問題と結びつきを確認してゆきます。そのモードを手放せばどういう良いことがあるか検討してゆきます。イメージ技法を用いて、ヘルシー大人モードとの対話技法を用います。そして治療以外の日常生活でもその変化を生かせるように支援してゆきます。これがモードワークです。

「スキーマ療法」

ジェフリー・E・ヤング他著 伊藤絵美監訳 金剛出版

「ケアする人も楽になる マインドフルネス & スキーマ療法」book1 book2

伊藤絵美著 医学書院

紹介文章へのリンクです。

4.1.3.2 弁証法的行動療法(DBT:Dialectical Behavior Therapy)

4.1.3.2.1 弁証法的行動療法(DBT)とは

弁証法的行動療法とは、境界性パーソナリティ症(過去には「境界例」「ボーダーライン」「境界性人格障害」などと呼ばれていた)の人々の治療を念頭に生み出された治療法です。この症状に悩む方々は、非常に感情や行動が不安定で、大量服薬したり、リストカットしたり、パートナーに暴力的になったり、ストーカー的に追いかけ回したりなど、本人も周囲も非常に苦しみます。その対応の難しい患者さんに対してチームで治療にあたり、非常に練り上げられている治療法といえます。マーシャ・M・リネハンという人が中心となって考え出されました。今まで書いてきた「認知・行動に働きかける治療法」の様ざまな技法を組み合わせて、統合的に治療がなされています。

名前は、ごつい感じがしますが、非常によく考えられていて、実践的と思いました。初めて、この治療法の話を聞いた時に、感動した記憶があります。

4.1.3.2.2 弁証法的とは

「弁証法」と聞くと、哲学や倫理の授業を思い出して敬遠する人もいるかもしれません。難しい話ですが、ここでは「対立する考えのバランスをとる」と考えて良いと思います。苦悩している人を前に「受容する」、「受け入れる」姿勢は、大切なのは言うまでもないと思います。しかし、一方で、苦境に陥っている状況から抜け出すためのアドバイスも必要なこともあるでしょう。それは「変化」を求めることでもあります。「受け入れる」「共感的に拝聴する」姿勢と、「変化を求める姿勢」は、突き詰めて考えると「対立」する考えになります。そこをバランスよく対応できると、「苦しさを受け止めてもらった」その上で「アドバイスをもらった、指針を提案してもらえた」と受け入れることができるのです。

対立する、両極端の考え方の間で上手くバランスを取るということ・・・?

ここのバランスが崩れると、奥様が、会社から帰ってきたご主人に近所の愚痴を話した時などに、アドバイスだけしたりすると、「アドバイスは要らない」、「大変だったね」の一言でよかった・・・と言うようなことになります。「弁証法的」を身近な例で話しましたが、「対立するものの間でバランスを取る」例は、おいおい書いていきます。これを哲学的に言うと「正」「反」「合」や、「テーゼ」、「アンチテーゼ」、「ジンテーゼ」などの言葉になります。

4.1.3.2.3 弁証法的行動療法の治療構造

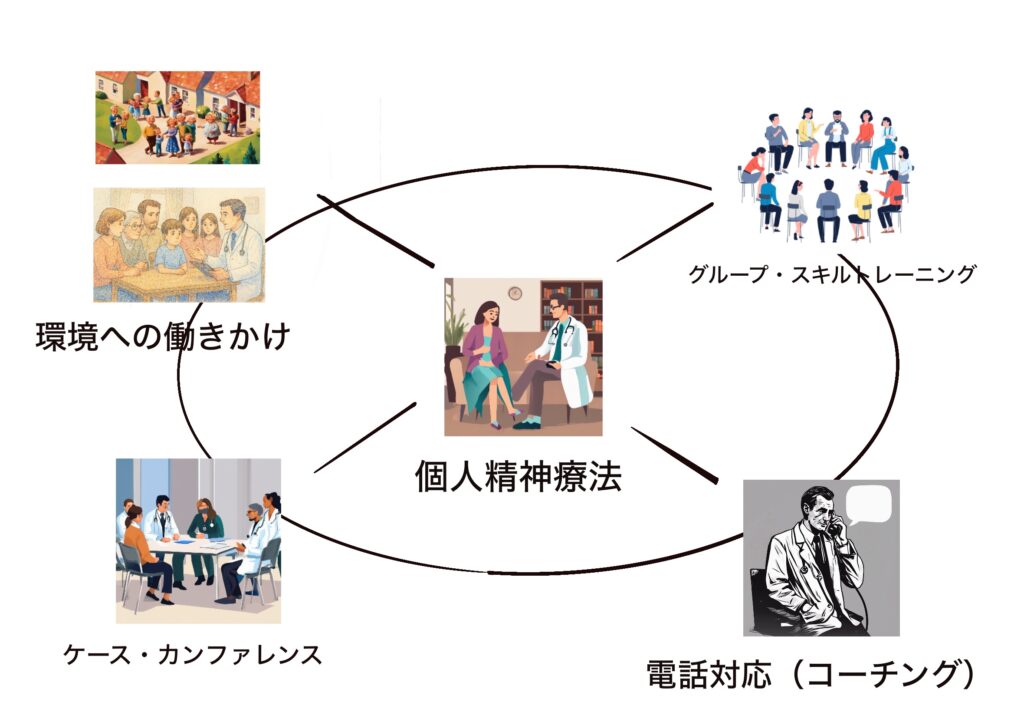

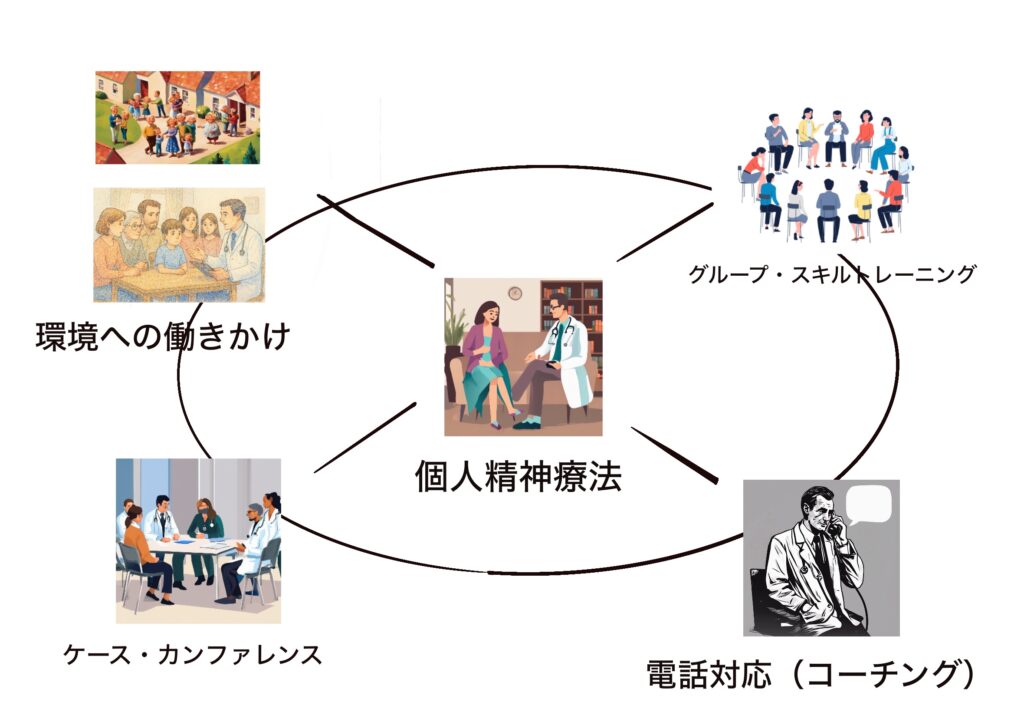

先にチームで治療にあたると書きました。治療がいくつかのユニットに分かれて行われます。これが同時進行的に行われるようです。下の図を見てください。

①個人精神療法

②電話での緊急対応

③グループによるスキル・トレーニング

④環境への働きかけ

⑤治療者の治療、ケース・カンファレンス

以下に一つ一つ解説します。

4.1.3.2.4 個人精神療法

いわゆる1対1で行う、精神療法、カウンセリングです。精神科医や心理師が行うことが一般的なようです。ここを中心にマネージメントすることが多いと思います。週に1度、50分などの形で定期的に会います。そこで治療の目標や、ターゲットにする行動などを話し合い、合意を得ます。信頼関係の形成は前提として当然大切な要素になります。弁証法的行動療法の個人面接では、「承認戦略」と「変化の戦略」が大きな2つの軸になって展開されます。

「承認」と「変化」・・・。

「承認(validation)」とは、「患者さんの行動は、たとえ自傷行為などの行為でも、患者さんの現在の状況の中では当然のことで、理解可能であると明確に伝えること」と定義されています。自傷行為であれ、薬物使用であれ、非常に苦しい状況を抜け出そうとする試みであることがほとんどであると言われています。まず、「それだけ苦しい状況から抜け出そうとしたのですね」というところから始めるわけです。「自傷行為や薬物使用などで、今現在の苦しみは軽減しているかもしれません。しかし長期的にみると自分にとってマイナスなのではないでしょうか?」と話を進めるようです。「そのためにはどうしてゆきましょう?」というのが「変化の戦略」です。「受容」と「変化」のバランス、弁証法ということになります。「変化の戦略」には、❶「問題解決」❷「随伴性マネージメント」❸「スキルトレーニング」❹「暴露療法」❺「認知再構成」などの技法があり、また❻「コミュニケーションのバランスを取る」戦略があります。それぞれ順に見ていきましょう。

患者さんの行動は、理解できる・・・。

「承認戦略」ですが、「感情」「行動」「認知」を承認します。そして「激励」します。「感情の承認」は、まず、感情を表出する機会を与えること、そしてそれを映し返すことが重要であるとされます。そして感情の中には、「真正な」一次感情と、「二次的に学習された」二次感情の違いを学びます。このことは、スキルトレーニングのところでも詳しく書きます。そして、その自分の感情を冷静に観察して叙述することを援助します。そして、その感情を引き起こした状況の叙述と感情を切り離すように援助していきます。

気持ちをくむ・・・その辛さ、怒りは理解できます・・・。

そして、その気持ちを冷静に見つめて、描写してみて下さい・・。

次に「行動の承認」ですが、その週に起こった行動、セッション内で起こした行動、治療者との相互作用など患者さんの行動がもつ妥当性を見つけていきます。「理解可能である」ことを告げます。そして自分の行動を観察し、叙述できるように支援します。患者さんは、自分に対して「・・・・でなければならない」と過度な要求をしていることが多く、そのために激しい自己嫌悪に陥ったり、自傷行為に至ったりします。そこを理解し、緩めていきます。非常に時間がかかるとされます。

リストカットも理解できる・・・。

「認知の承認」ですが、患者さんの思考、信念、期待、ルールなどを認め、言葉にし、理解することであり、その妥当性を映し返すことです。その際、「事実」と「解釈」を区別できるように支援することが大切です。「激励」ですが、患者さんが、困難を克服して生きる価値のある生活を送ることができる能力を認めていくことです。治療者は、患者さんが常にもがきながらもベストを尽くしていると考え、また、患者さんは、困難克服に必要なものを全て持っていると考え、表明していきます。

「変化の戦略」の❶問題解決ですが、「行動分析」「洞察」「教育」「解決法分析」「方向づけ」「コミットメント」に分かれます。まず「行動分析」ですが、何が問題であるのか?(自傷行為など)何がそれを引き起こしているのか?何が問題の解決を妨害しているのか?解決するにはどういう援助が良いのか?などを明らかにしてゆきます。どういう時にリストカットという行動(B:behavoir)をしてしまうのか?その前に何があったのか?(A:先行事象:antecedent)を検討します。友人の結婚を通知する葉書がきっかけになることもあるでしょう。パートナーが仕事が忙しい時もあるでしょう。直前にどんなことが頭に浮かんでいたのか?そしてリストカットした後にどうなったのか?気分が楽になったのか?すっきりしたのか?パートナーが寄り添ってくれたのか・・・。結果の分析(C:consequence)です。以前述べたABC分析(文脈を考えた行動療法)です。

何がきっかけで、そういう行動が起こったのか・・・それでどうなったのか・・・ABC分析ですね・・・。

次に「洞察戦略」ですが、これは患者さんが、自身のパターンに気づき、人とのやりとりが向上するような理解が得られるように支援することです。あとで述べる精神分析などの精神療法では、「解釈」と呼ばれるものです。治療者の理解を伝えるのですが、もちろん普遍の事実として伝えるのではなく、検証すべき仮説として提示されるわけです。患者さんの行動にコメントすること(「試験の前には、いつも・・・をされていますね」)、要約すること(「結局、転職に向けて色々と準備をしているように感じますが・・・」)、治療者との相互関係を指摘してコメントを与えること(「ここでも私に、決めさせようとされているように感じます・・・」)、患者さんの行動に暗に含まれる意味についてコメントすること(「結局、周りの皆に腹を立てているということでしょうか?」)などが含まれます。2番目の治療者との関係についてのコメント(カウンセリング中のやりとりに関するコメント)が一番効果が高く重視されているのは、精神分析などと重なるところです(here and now の重視)。焦点を当てることの特徴は、観察可能な行動に焦点を当てたり、過去よりも現在に焦点を当てる傾向があるようです。それを軽蔑的な響きが無いように言葉を選んで伝えるとされています。

「変わる」ためには、自分のパターンを「理解する」ことがないとダメね。

次に「教育的戦略」ですが、患者さんや家族に医学的な情報を提供したりします。本を紹介したりすることも有効です。「解決法分析」に移ります。これは、患者さんが、自分のうまくいかないパターンを理解した時に、理解で終わらせるのではなく、実際に行動を変化させる計画を立て、実行をしないと定着しないという考えに基づいています。目標を立て、ブレインストーミングをしながら、実行計画を立てます。別の節(4.1.1.16 問題解決法)で書きましたので、リンクを貼っておきます。ご参照ください。

ここが、「行動に働きかける」治療の特徴ですね。精神分析などと決定的に異なるところです。

「方向づけ戦略」ですが、これは、新しいことに取り組むときは、何を学ばなければならないかを繰り返し患者さんに示すことを指します。情緒的に混乱した患者さんは、過去のことを忘れてしまい、今、何をしているか分からなくなり、やる気を失ってしまうことがあるからです。役割を示し、どういうことをするかリハーサルすることが必要になります。「コミットメント戦略」ですが、患者さんが常に意欲を持って取り組んでもらわないといけないので、それを引き出すことです。宿題を出したり、できることから少しずつ段階を上げてゆくシェイピングを行ったり、激励したりして維持してゆかなければ継続が難しいとされています。

とにかく、モチベーションを保つように、色々と工夫しているね・・・。

「変化の戦略」の❷「随伴性マネージメント」ですが、これは単純な原理に基づいています。「ある行動の結果は、その行動がまた起こる可能性に影響を与える」という原理です。(4.2.4 随伴性 随伴性マネージメント でも書きました。リンクを貼っておきます)ある行動(ある種の薬を摂取する)をとると、結果(楽になる)ならば、またその薬を取りたくなるということです(同じ行動がまた起こりやすくなる)。行動の頻度が上がるのなら「強化」と呼ばれますし、頻度が下がるなら「弱化(罰)」または「消去」と呼ばれます。例えば、問題行動を起こしたときに、入院治療では外出制限が強くなることなどが挙げられます。外来では、1週間、治療者に電話をかけられないことにするなどもあるようです。

強化・・・弱化(罰)・・・消去・・か・・。

多くは、治療関係を随伴性マネージメントに用いることが多いと思います。何かあったときに、治療者がどういう反応をするかということです。治療者と患者さんの関係ができていることがもちろん前提です。もっとも効果的な強化子は、「治療者の暖かみや好意」であり、もっとも効果的な罰(弱化子)は、「治療者の暖かみや好意の撤去」となります。境界性人格障害の方は「見捨てられる」ことが非常に怖いからです。このマネージメントを患者さんの長期的なメリット、目標の達成のために用います。患者さんが、適応的な行動をしたなら強化します。それも直後の強化の有効です。定着してきたら、徐々に強化の頻度を下げていきます。それでも時々強化をすると、その行動は、定着しやすいとされています。

患者さんのためのマネージメント。

患者さんが、問題行動をとったときには「消去」の対応をします。これは、反応しないということですが、別の強化すべきことを見つけ、強化すると効果的だと言われています。しかし、反応しないと一時的に問題行動が悪化することがあります(消去バーストと言います)。そのために反応しない部分には共感的に寄り添う戦略を用います。「消去」は罰では無いのです。患者さんが問題行動をとった時に、時には「罰」を用います。嫌悪的な対応を取ることで、問題行動を減らします。しかし、これは慎重に用いなければいけません。治療者にとっては些細な批判であっても患者さんには大きく響くので、慎重に見極めて、改善が少しでもあれば、ポジティヴな雰囲気を取り戻すことが大切です。「罰」の例として、カウンセリングを休止すること(中止ではない)、問題行動の前の出来事を徹底的に話し合い、他のことは話題にしないこと(本人は、他のことを話したいのに・・)、宿題をやってこない人に、その経緯を徹底的に、しかし共感的な態度で話し合うこと(宿題をやった方が簡単だと思えるくらい)などが、教科書(下部に記載)に挙げられています。

罰の使い方は難しいですね。治療的に働く罰・・・。

随伴性マネージメントと関連する問題に「限界設定」があります。治療者の個人的な限界を超えるような患者さんの行動に対して、どういう対応をするかということです。境界性人格障害の患者さんは、非常にもがき苦しんでいる過程で、自殺の脅しをしたりして、治療者が燃え尽きてしまうことが多いです。時間外の頻繁な電話、入院中だと他の患者さんに悪口を言って回ることなど、色々あります。この治療法では、決まったやり方はなく、治療者一人一人によって状況が違うために、治療者に任されているようです。治療者自身がどこまでが限界か自覚し、そのことを患者さんに繰り返し伝え、「治療者のために(患者さんのためにではなく)、その設定が必要なのだ」と伝えるようです。誠実で嘘偽りのない態度ですね。無い袖は振れないということのようです。無理をすると燃え尽きてしまって、かえって患者さんを傷つけることになりかねません。治療者が、自分を大事に知ることで、結局患者さんを大切にすることになるという論理にもとづいています。治療者一人で抱えると大変です。チームカンファレンスでの検討も非常に役に立つとされています。また、この限界のせめぎ合いで、随伴性マネージメントと問題解決法を用い、治療に役立てようとします。

限界設定の問題は、この治療で必ず問題になります。患者さんは、そこを責めて、こちらを試してきます。自分が大切な存在であると確認したいからだと思います。ここのせめぎ合いを、治療に役立て体ですね。

「変化の戦略」の ❸「スキルトレーニング」についてです。次節の「4.1.5.6 グループでのスキルトレーニング」で詳述します。内容は、マインドフルネス・スキル、苦悩に耐えるスキル、感情を調整するスキル、対人関係スキルがあります。グループでこのスキルを学びますが、個人療法でも当然扱います。詳細は、そちらをご参照ください。

グループの方に細かく書きました。

「変化の戦略」の❹「暴露」です。元来、暴露療法は、不安や恐怖などへの治療を行うものでした。高所恐怖の人が高いところに登ったり、くも恐怖の人がクモに近づいたりすることが暴露です。この弁証法的行動療法(DBT)では、これを罪悪感、羞恥心、怒りに対しても行います。境界性人格障害の人の治療では、こういうネガティヴな感情に焦点を当てることが必要だと考えられています。それは、境界性人格障害の方は、こういう感情に振り回されていて、本来持っているスキルを使いこなせなかったり、コントロールを失う恐怖があり(怒りすぎて後で後悔するために)、感情を抑え込んでいたり、感じないようにしていたりするからです。また、しばしば過去に虐待などのトラウマがあるために、そこに触れると激しい反応になるという未解決の課題を抱えていることが多いからです。

普通の「暴露療法」とイメージが違うね・・・。

こういう感情へ「強化しない暴露」が非常に有効とされます。クモが怖い人が、クモを見せられて恐怖を起こすとクモへの恐怖は強まります(強化)。「やっぱりクモは怖い、気持ち悪い」となるわけです。しばらくクモを近くで見続けていると、だんだん恐怖心が麻痺(?)してきます。慣れてきます。そうすると「クモを見ているけど怖くない」という状態になります。この暴露が強化しない暴露となります。「恐怖心を耐えて、通り抜ける・・・やり過ごす」まで耐えます。感情は、たとえ激しいものであっても、しばらくすると引いていきます。このことを身をもって学んでもらいます。クモのようなわかりやすい例では、再現が簡単ですが、実際い「怒り」「罪悪感」「羞恥心」などは、そういう場面を話し合い、想像してもらいます。時には、現在形で描写してもらいます。そこで起こる感情の強さや、暴露の時間など調節しながら、耐えてもらうのです。そして、その感情に結びついた逃避、回避行動を阻止したり、隠蔽させないようにします。感情を隠すのではなく、変化させようとします。

次に「変化の戦略」の❺「認知再構成」ですが、認知、受け取り方、考え方を修正する方法です。他の節(4.1.2.1 認知療法(認知再構成法、コラム法)で詳しく書きました。リンクを貼っておきます。

「変化の戦略」の❻「コミュニケーションのバランス戦略」です。ここは、かなりこのDBTの特徴が出ています。「相互的なコミュニケーションスタイル」と「無(非)礼なコミュニケーションスタイル」を素早く行き来し、バランスをとるとされます。「無礼な」「非礼な」という言葉が、治療者の方に遣われても良いのですかね?「相互的な・・」は、温かみのある、誠実な態度のことです。こちらはどの治療法でもある態度ですが、「無(非)礼な」方は、患者さんのバランスを崩し、凝り固まったパターンに揺さぶりをかけることを意図して行われます。

この治療法の特徴的なところでもあります。そうそう使われる技法では無いと思われますが、上手くいくと名人芸的ですね・・・。

まず、「相互的コミュニケーションスタイル」ですが、まず、患者さんの話を真剣に受け止めなければなりません。またDBTでは「自己開示」がよく行われます。このことは、精神療法の領域では、さまざまに意見の分かれるところです。自己開示をするべきではないと考えている流派もあります(例えば後に述べる精神分析など。精神分析の中でも、その古典的なスタイルでは特にそうです)。自己開示には2種類あって、患者さんへの自分の反応を伝えるタイプと、治療者の個人情報を伝えるタイプです。前者は、患者さんがあまりに几帳面で細かい人の場合、「すごく圧迫感があります」などと伝えるタイプの自己開示です。患者さんの言動がこちらに与える影響を、言葉にして伝えることで、自身の言動の影響を考えてもらう趣旨です。個人情報には、専門家としての専門性やトレーニング歴などの情報と、結婚しているか、子供はいるかなどの情報があります。前者は、当然伝えるべきことが多いですが、後者に関しては、意見の分かれるところです。そして個人情報を伝えることは、不可逆的なことであるので、注意が必要です。こちらの中には、「私も、昔は、人前で話すことができませんでした」など、話すことで、患者さんの治療者への親近感が増したり、克服したモデルが身近にあることで希望が出たりする効果を目指すものもあります。もちろん、治療者が弱みを見せたからと言って、すぐに患者さんもホッとするとは限らないのが、難しいところです(治療者は、資質に恵まれていると思われやすいので・・・)。いずれにしても、この自己開示という議論の多いところで、DBTは、「不要な非開示」は避けるという方針で行なっているのが特徴的です。治療に害がある(すなわち患者さんの治療によく無い影響がある)と考えられること以外は、あまり隠さずに開示するようです。

自己開示のことは、また詳しく話す機会があると思います。

「温かい関わり」については、言うまでもなく重要です。「温かさ」とは、「患者に対するポジティヴな反応を積極的に伝えること」と定義できます。境界性人格障害の人は、偽善的な態度に非常に敏感ですぐに見抜かれます。声のトーンや、姿勢などにも注意が必要です。しかし一方で、「優し過ぎ」「関わり過ぎ」「世話をし過ぎ」の関係にも陥らないようにしないといけません。愛情を持ちながらも中立、中道を目指します。

「節度ある温かさ」・・・ですね。

「誠実さ」ですが、これはどの流派の治療でも重視しているところだと思います。境界性人格障害の人は、以前も書きましたが、偽善的なことに非常に敏感ですので、「本物」で「誠実」であることが非常に重要とされます。それは、無理な要求がなされた時などには、きちんと限界を伝えて断り、代替の可能な対応策を提示することや、こちらにミスや一貫性が乱れた時などに、防衛的にならずに謝罪、訂正、一貫性が乱れた思考プロセスの提示など、常に誠実に対応していくことが大切です。

誠実・・・本物の誠意が大切なんだね!

次に「無礼(非礼)なコミュニケーション戦略」というDBTに特徴的な対応があります。これは、一見無礼(非礼)とも受け取れる言葉をかけて、相手をハッとさせ、考えてもらう効果を狙っています。 意表をついてバランスを崩させ、バランスを取り直させるとも言えます。具体例を見てみましょう。参考図書の中に非常に良い例があったので、引用させていただきます。(「弁証法的行動療法」ウィンディ・ドライデン編、ミカエラ・A・スウェイルズ他著 明石書店)そこでは、性的なトラウマのある若い女性の例が挙げられています。服装は、派手で人目を引きそうなものであったといいます。

見事な症例ですね!

グループ治療で、他の男子メンバーがジロジロと見てくると愚痴を言っていました。そこで治療者は、色々とアドバイス、提案をします。服装を変更してみてはどうか?(一般的なアドバイス)男性が見てくるという状況を徹底的に受容してみてはどうか?(マインドフルネス、現実の受容)本当に自分だけ見られているのか?(認知再構成的アプローチ)などです。その患者さんは、愚痴を言うばかりで、問題解決を実行する素振りを見せませんでした。そしてグループ治療をやめると脅してきた時に、セラピストは「そうですね。確かに無理な話です。修道院(日本だったら尼寺?)で暮らすより他に打つ手は無さそうです。今週は、これに取り組みましょう!」と話しました(セリフは一部改変)。その患者さんは、状況を理解して、以前の提案のあった解決策を試すことにしたとのことです。こういう患者さんは、昔から「援助を拒絶する不平家」「はい−でも・・(Yes−but・・)患者」と呼ばれ、対応が難しいことで有名です。ここでは、そこで行き詰まった時に、この無礼とも言える戦略で対応し、上手くいっています。

たまにいるね。人のアドバイスに「ええ・・・でも・・・」と答える人・・・。

他にも「淡々と対応する」ことなども時にこれに相当します。患者さんが死ぬことを口走った時、淡々と冷静に対応すること自体が失礼とも言えますが、死を口に出して、交渉の主導権を取ってきた人に対しては、時に有効な対応でありえます。こういうハッとさせる型破りな対応をするときは、当然ですが思いやり、気遣い、温かさの基盤の上でなければなりません。そして誠実でなければならなりません。そうでないと、ただのけんかのようになり、傷つけたりしてしまいます。参考文献には、もしこの介入がうまくいかなかった時は、すぐに謝罪し、関係修復を試みると書いてありました。そうすることで他者に言い過ぎた時の関係修復のモデルとなりうると書いてありました。さすがですね。これも、「思いやりの上で技法として用いる」と意識していないと、自身が防衛的になり、正当化してしまい、うまくいかないと思います。

4.1.3.2.5 電話での緊急対応(コーチング)

この治療法では、衝動性の激しい境界性パーソナリティー症の人には、緊急事態での電話対応が有効としています。個人精神療法を担当している治療者が受けることが原則です。この治療法の創始者のリネハンは、著書で「電話対応をしない治療者は、境界性パーソナリティー症の人の治療をするべきではない」と書いています。しかし日本で行う場合、負担が大きく、スタッフで輪番制にして受けることが多いかもしれません。真夜中に不眠があり、そのために死にたい気持ちが強まった時など、そのタイミングでの電話を受け入れることは、治療者の側にも相当な負担になるからです。

個人療法やグループで学んだスキルを、自分の生活環境で試す良い機会ですね。上手くいけば非常に有効だと思います。

悩みごとの相談をいつでも受けるということではなく、緊急事態の対応をするためにあるようです。次に述べるスキルトレーニングで学んだ「苦悩耐性スキル」や「感情調整スキル」などを実生活の中で指導することになります。家族と喧嘩して物を壊した時など、電話が可能であれば繋がり、その感情をどうにか落ち着けるように電話で話し合うのです。

また、この電話対応は、緊急対応という意味だけでなく、診察室でできるようになったスキル、あるいは以下に述べるグループセラピーで学んだスキルを、現実の生活の場に定着させるチャンスでもあります。「般化」を目指すことでもあります。

4.1.3.2.6 グループでのスキルトレーニング

境界性パーソナリティー症の人は、いろいろな社会的なスキルを身につけ損なって今日の苦境に至っていることが多いです。そこでグループセラピーでスキルを身につけてもらいます。怒りのコントロール、傷ついた時に耐えること、認知の再構成(物事の受け取り方を検討するなど)、有効な自己主張を身につけることなどが目指されます。

グループで治療を行う利点は、3章「心と社会」のところで書きました。集団精神療法の治療因子を書きましたのでリンクを貼っておきます。その中で、主に6の「社会適応技術の発達」に該当します。もちろん他の治療因子も働きます。

集団精神療法の項目も復習して下さいね。

①マインドフルネス・スキル

この治療法の核となるスキルです。禅の考えが背景にあると言われています。現在のこの瞬間に起きていることに焦点を当て続け、価値判断せず、そのことに集中する方法です。別の章「4.1.1.8 マインドフルネス」に書きました。リンクを貼っておきます。弁証法的行動療法での、独特の言い回しがあるので、ここでも解説します。まず心の状態を3種類考えます。「理性的な心」は、物事を理性的、論理的に考えている時の心の状態です。「感情的な心」は、感情に思考や行動がコントロールされている時の心の状態です。「感情的になっている」時の心の状態と言ってよいでしょう。目標とする心の状態は、この二つをうまくバランスをとった「賢明な心」であるとされます。恋愛で言えば、「収入もあり、誠実であり、次男であり・・・」と相手を見ている時は「理性的な心」が働いていると言えます。危険な香りがしても胸がときめく異性を意識している時は「感情的な心」でしょう。結婚を決める時など、「ときめき」と「理性」をうまくバランスをとった「賢明な心」にならないとうまくいかないかもしれません。それも色々な考えがあるでしょうが・・・。

「理性的な心」・・・「感情的な心」・・・「賢明な心」・・・バランス・・・。

このバランスをといることも「弁証法的」と言えるでしょう。「賢明な心」は、誰の心にもあるとされます。「理性的な心」と「感情的な心」の統合であり、この二つを乗り越えるものともされます。そして「直観的」であるとされます。頭で考えると言うより、体の中心、丹田など自己の深いところからやってくるとされます。東洋的な発想ですね。この状態になれるように、呼吸に意識を向けて、自分の体の中心に意識を向けるエクササイズがあります。

このバランスを取るために3つの「把握スキル」と3つの「対処スキル」があります。「把握スキル」は❶観察すること❷描写すること❸関わることです。❶観察は、出来事や、その時の感情を意識的に観察することです。これができると体験と少し距離ができることになります。❷描写は、前記の観察したことを言葉で表現することです。落ち着いて言葉で表現できることは、自分を抑制することと伝達すること両方に役立ちます。❸関わるスキルは、今やっていることに没入することです。無意識的に動作をするのではなく(帰宅途中など、ぼーっとしながら無意識に歩いている時など・・・マインドレスな状態と言われる)、注意深く意識しながら、現在の動作を行なってゆくスキルです。

「把握スキル」・・・自分の体験を「観察」し、「描写」して、「意識的に関わる」んだね・・・。

次に「対処スキル」ですが、❶価値判断しないこと❷1つのことに焦点を当てること❸うまくいくことをやることの3つです。例によって、現在の状況(人を誘って断られた)、現在の感情(寂しい気持ち)をそのまま観察し、描写し、そこに価値判断を入れないことです。すぐに「自分は嫌われている!」などと先走らないことです。❷一つのことに集中することは、何かを行なっている時に、過去の不愉快だったことなどを考えないということです。今の行動に集中することです。人間、次々に嫌なことは蘇ってきたりします。反芻してしまい、不快感がエスカレートします。その悪循環を起こさないように、今は、現在のすべきことに集中します。

「対処スキル」として、価値判断しない、一つに焦点を当てる、効果的なことをする・・・。

❸うまくいくことをやる(効果的である)とは、「何が正しいか」とすぐに考えがちな患者さんの思考を柔軟にするために用いられます。患者さんにありがちな、「正しい」対「正しくない」や「公平」対「不公平」の対立軸で考えたり、行動したりするのではなく、「効果的である」ことを行うことに焦点を当てるスキルです。「腹立ち紛れに自分が損する行動をとる」ことをしがちな人が、そうでない行動を取ることも選択肢に入れられるようになるスキルです。よく、「不公平である」ことに腹を立てて、破壊的な行動をとってしまう方がいますよね・・・その人の言っていること自体は正しかったりするのですが、物を壊したりして警察を呼ばれたりしてしまうと、何を言っても、周囲にちゃんと聞いてもらえないことがありますよね・・・そうではなく、言い分を聞いてもらえるように行動を考えましょうということですね。

ヤケクソになって、極端な行動をしないようにしましょう。例え、言っていることは正しい部分があったとしても・・・。

②苦悩に耐えるスキル

この治療法では、苦痛に上手に対応することを強調しています。他の治療法よりここに重点を置いていることを強調しています。苦痛は人生の一部であり、完全に避けることはできません。むしろ、それを避けようともがくことで、事態が悪化します。苦痛、苦悩に見舞われた時の対応は、①のマインドフルネスから自然に導けます。まず、苦痛を「評価、批判、判断をせずに、ありのまま受け入れる」「苦痛を観察し、そのまま体験する」。そしてその苦痛な状況から逃れられるような手段として「気を紛らわせる、注意を他に向ける」や、リラクゼーションを行う、今の気持ちと反対の気持ちの行動をとってみる、自分を他の知覚でなだめるなどです。

「苦悩」は、どうしても避けられない物なのね・・・それにどう対処するか・・・。仏様も、生きることは苦痛であるとおっしゃったとか言うし・・・。

ここで学ぶスキルは、大きく分けて2つ、「危機を乗り越えるスキル」と「現実を受け入れるスキル」です。

「危機を乗り越えるスキル」として❶気をそらす❷自分を落ち着かせる❸今、この瞬間を好転させる❹良いことと悪いことを考えるがあります。

❶「気をそらす」には「活動的になる」こと。例えばゲームをする、掃除をする、運動するなどありますし、「何かに貢献する」など、誰かの役に立つことをすることも役に立つと言われています。辛い時に、むしろ利他的になって乗り越えることです。「比較する」ことも役に立つと言われています。自分より、うまくいっていない人と自分を比べるのです。「反対の感情を生み出す」ことも有効とされます。嫌な気持ちの時に、好きな芸人さんのYouTube動画などを見て、ほっこりする感情を作り出すようなことです。音楽でも漫画でもよいでしょう。「放っておく」ことも有効とされます。簡単ではありません。カーッとなっている時に、放っておければ苦労はしませんが、それでも意識することで多少は改善するかもしれません。物理的にその状況から離れる、遮断することです。棚上げして、しばらくそのまま置いておくイメージです。「他のことを考える」ことも有効です。数を10まで数えるとか、何かの数を数える、テレビを見るなどなんでもよいです。同じことを考え続け、ネガティヴなことを反芻しないようにする狙いがあります。「他の感覚を引き起こす」手に氷を握るということが有効とされます。ボールを強く握ったり、エアロバイクを早くこいでもよいかもしれません。別の強い感覚を起こすことで、注意を逸らしたりできる可能性があります。

色々と考えてくれてますね。もちろん、全てが有効というわけでは無いでしょう。自傷行為などをする直前だから、ゆっくり考えている暇は無いですね。どれか一つでも、ちょっとでもしんどさが軽減すると良いですね・・・。

❷「自分を落ち着かせる」とは、自分を慰めて、落ち着かせることですが、そのために五感を一つ一つ緩めることを目指します。「視覚」では、綺麗な写真を見る、絵を見る、花を少しだけ買ってきて飾るなどをしてみます。「聴覚」は、好きな音楽を聴く、自然な川のせせらぎの音などを聞いてみることなどです。「嗅覚」は、お香をたいたり、アロマをたくことも良いでしょう。「味覚」は、好きなもの、日頃あまり食べないやや贅沢なものなど食べてみます。「触覚」は、マッサージを受ける、シルクの衣類を身につけてみる、足浴をするなど自分に合いそうなことをしてみます。

色んなバージョンがありそうね。私は、どれができそうかしら・・・。

❸「今、この瞬間を好転させる」とは、その時の否定的な出来事をより肯定的なものに置き換えることです。「ピンチはチャンス」と思えるように持っていくことです。そのために「イメージする」ことが有効とされています。とてもリラックスできる、安全な場所を想像するのです。「意味付ける」苦悩に何らかの意味、価値を見出すことです。これができると耐えやすくなると言われています。「黙想する」神、天、自然など至高のものを考え、それに委ねるようなことを考えます。「リラックスする」筋肉を緊張させたり、弛緩させたりなど、リラクゼーション法を用いてリラックスします。別の節で書いたのでリンクを貼っておきます。

リラクゼーション法もありましたね・・・しんどい時に使えるかな・・・?

「一度に一つのことをする」ことも大切です。上記のマインドフルネスのスキルでも出てきています。どうしても追い込まれると、あれもこれもとなり、混乱します。今していること一つに集中することが大切です。頭を使わない作業なら、身体感覚に集中することが大切です。「短い休暇を取る」ここでの休暇は、「大人として振る舞うことからの休暇」ということです。引きこもり、好きなことをして過ごします。ただし、大切なことは「短い」ということのようです。数時間とか半日とかの単位で考えます。長すぎると、ダラダラ癖が着いてしまいます。そうならないうちに切り上げることが大切だとされます。「自分を励ます」とは、そのまま自分に向けて、励ます言葉をかけることです。アニメの鬼滅の刃で、炭治郎君が、「自分を鼓舞しろ!俺は今までよくやってきた・・・」と言っているシーンがあり、印象深かったです。友人がしんどい時に、かけてあげようと思う言葉を自分にかけてあげるという説明もあります。 「真っ直ぐに前を向け!己を鼓舞しろ!頑張れ、炭治郎!頑張れ!俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日も!俺が挫けることは絶対にない!」(鬼滅の刃 立志編 第12話 「猪は牙を剥き 善逸は眠る」より)

炭治郎くん、かっこよかったですね・・・。

とにかく苦しい時に、粘れ、粘れ・・・ダネ・・。

❹「良い点と悪い点を考える」ことですが、ここでの比較は、「苦悩に耐える良い点と、悪い点」また「苦悩に耐えないこと(自傷行為、アルコールや薬物の使用など)のよい点と悪い点」を列挙して比較検討することです。短期的視点と長期的視点を取り入れることが大切とされます。グループで行う方が、より効果的かもしれません。

「現実を受け入れるスキル」として❶呼吸を観察する❷ハーフスマイルをする❸意識するのスキルがあります。❶呼吸を観察するとは、自分の呼吸に集中することによって現実を受け入れたり、現実と戦うことをやめるようにします。深呼吸をしたり、ゆっくり歩きながら呼吸を意識して、歩数で呼吸の長さを測ったり、呼吸を数えたりします。そして意識しながら呼吸をします。

何かあったら呼吸に意識を向けることは、よく行われる方法だね。

❷ハーフスマイルとは、リラックスした表情で唇を少しだけ上げる笑いのこと。朝起きた時、自由時間、音楽を聴きながら行います。また、いらいらしているときに、あえてこれをします。心と体は繋がっているので、体(表情)の方から心に影響を与えていきます。そして嫌いな人、軽蔑している人を思い浮かべながらも行うようにしていきます。

体の方から、心に働きかけるやり方ね!・・・「形から入る」とも言えるわね・・・。

❸「意識する」とは、姿勢や、動作をそれを意識しながら続けることです。自分の姿勢に注意を向けます。「今、座っている」「歩いている」「横になっている」などです。そして、世界とのつながりを意識します。自分の体が触れている部分を意識します。座っている時なら椅子と触れている自分の体、歩いているなら地面に触れている足の裏、寝ているなら床、シーツなどです。皿洗いする動作、掃除をする動作など、意識しながらゆっくりその作業を行います。瞑想しながら練習します。

現実を徹底的に受け入れるようにします。その際に、ウイリングネスとウイルフルネスという対比を意識することも有用です。ウイリングネスとは、何かを受け入れること、それに沿って効果的なことをすることです。ウイルフルネスとは、現実に自分の考えを押し付けることです。全てのことを完璧に解決しようとしたり、求められていることを拒否したりすることです。

このあたりの詳しいところは、専門書を参考にして下さい。後ほど、参考文献にリンクを貼ります。

③感情調整スキル

患者さんは、激しい感情、苦痛に苦しんでいます。この感情をうまく調節できれば、問題の大半が解決します。そもそも誰もが、感情の調節に苦しんでいます。簡単なスキルではありません。ブッダは、物事に執着するから苦しくなるのだと言ったといいます。それでも物を壊したり、自傷行為に至ったり、薬物使用をしてしまったりという極端な事態からは、少しでも離れたいものです。以下に、少しでもそれを可能にするスキルを説明します。まず❶「感情を理解」し、❷「感情的な弱さ(傷つきやすさ)を軽減」し、そして❸「感情的苦痛を減らす」ことを目指します。

感情には、みな苦労するよね・・・。

❶「感情を理解する」ですが、まず感情をそのまま確認することを学びます。観察し、描写するマインドフルネス・スキルを用います。感情の理論も学びます。感情には、怒り、悲しみ、楽しみ、驚き、恐れ、嫌悪、罪悪感、羞恥心、興味など8つほど基礎感情があり、それが組み合わさって複雑な感情が生じます。そして、周囲の出来事に対して素朴に生じる一次的反応と、自分の思考、行動、感情に対して二次的に生じている反応があります。これには、怒ってしまったことに対する羞恥心、罪悪感、怒りなどです。この両方に注目して観察し、描写します。

基本的な感情。一次的な感情と二次的な感情・・・。

感情は、数秒から数分の持続であって、長続きしないことも学びます。感情を引き起こす出来事があり、その解釈があります。この解釈が曲者ですよね。違う解釈ができていれば激昂しなくてよかったかもしれない。決めつけが怖いです。人間、「馬鹿にされた!」と感じた時ほど、カッとなることは少ないです。しかし、人間関係で、本当に見下して発言されていることは案外少ないと思います。そして、感情には、身体感覚が伴います。動悸や、火照った感覚などです。こういうことを一つ一つ振り返り、たどっていきます。感情に名前をつけ、観察してゆきます。客観的に自分の感情を見る感じです。自分の感情に一定の距離ができ、制御の可能性が出てきます。グループで話し合ったり、ロールプレイをすることも有効でしょう。

感情は長続きしない。落ち着いて、おさまるのを待つ・・・決めつけず・・・。

❷「感情的な弱さ(傷つきやすさ)の軽減」ですが、「心と体のコンディションを整えましょう」というところです。体調が悪かったりすると、当然ストレスへの耐性が下がりますし、情緒も不安定になりやすいです。それは誰も同じことです。そのために、体の病気を治しましょう(例えば、歯が痛いのなら歯科に行ったり、花粉症を治したり・・・などです。放置しておくといらいらしやすいです)、食事を整えたり、睡眠もきちんととったり、運動もしましょう、気分に作用する薬物、アルコールなどは控えましょうというスキルです。当たり前と言えば当たり前ですが、情緒が不安定な人は、こういうことをするのが苦手です。日々、しんどい生活を送っているので、眠くなったら寝たり、お腹が空いたら食べたいものを食べ・・・という生活を送っていることが多いです。また、「自分がすごい」と感じられるようなことを一日一つくらいは挑戦しましょうということもマニュアルには書いてあります。自己肯定感が増えると、感情のコントロールがしやすくなるというわけです。

健康に留意し、心を整えましょうということですね。

また、「ポジティブな経験を積み重ねる」ことによって、感情の傷つきやすさを軽減します。そのために、「楽しいことをする」「楽しかったことを思い出す」「人間関係に注目し、古い人間関係を修復してみる、新しい人間関係を求める、現在の人間関係を良い方向に持ってゆくアプローチを試みる」などです。また、「ポジティブな目標を定め、それに向けて小さな一歩を踏み出してみる」「嫌な出来事が思い浮かんだら、楽しかったことを考える」などです。ポジティブな感情が常にあるように努力し、ネガティブな感情に支配されないように意識的に努力をするスキルです。

心に栄養を与えましょう!

❸「感情的な苦痛を減らす」ですが、現在の自分の感情をマインドフルに見つめ、ありのままに観察し、描写します。そしてその感情を「手放し」ます。押しやるのではなく、「手放す」という表現がされています。抽象的でちょっと難しいですね。苦しい感情は、消せる物ではなく、受け入れて、うまく付き合っていくしかなさそうです。そして、「感情と反対の行動をとる」ことが推奨されています。母親に腹が立っている時に、母親にお茶を入れてあげる、恐怖や嫌悪の対象に逆に近づくなどです。ゴキブリに近づいて、じっとよく見てみるということです。

ここは、特徴的なところですね。逆説的でもあり、暴露療法的でもありますね・・・こんなことできるかな・・・できればすごいね!

④対人関係スキル

ここで学ぶ対人関係のスキルは、自分が必要なものを要求したり、断ったり、対人関係上の摩擦へうまく対処するための効果的な戦略を学びます。自尊心を保つこと、人間関係を維持することが大切です。うまく希望を伝えられず(遠慮?シャイネス?)、察してもらえないことに切れてしまい、『もう、いいっ!」とその場から出て行ってしまったりすることがないように目指します。後から恥ずかしくなって、自己卑下し、そして人間関係を絶ってしまいます。断られると、見捨てられたり、嫌われたように感じてしまう(単に、予定が入っているだけ・・)、そうであれば、逆に人からの頼みを断れなくなる。不安定でしんどい人間関係が続き、そして切ってしまいます。そういうことが無くなるようにスキルを身につけます。他の節で「4.1.1.6.2 アサーション・トレーニング」として書きました。リンクを貼っておきます。アサーティブとは、「自己主張的な」と言うのが元の意味ですが、ここでは「自分も相手も尊重しつつ、言いたいことは言う」ような意味です。

アサーティブに「ノー」を言う。交渉して「イエス」を言うなどのテーマがあります。

「弁証法的行動療法 実践マニュアル」 マーシャル・M・リネハン著 小野和哉 監訳 金剛出版

このスキルトレーニングの部分は、主にこの本を参考にさせていただきました。非常に詳しく、具体的にスキルについて説明してあります。元々は、治療者のためのマニュアルですが、当事者にも役に立つと思われます。

弁証法的行動療法実践マニュアル 境界性パーソナリティ障害への新しいアプローチ [ マーシャ・M.リネハン ]

価格:4620円

(2025/2/23 17:09時点)

感想(1件)

4.1.3.2.7 環境への働きかけ

精神科の治療では、治療者と患者さん1対1の関係で治療が行われることも多いですが、重症例では家族、学校、職場などと一緒に進めることも多いです。これを「環境への働きかけ」と言い、「マネージメント」ととも呼びます。一般には、家族を呼んで、家族に病状の説明をして、対応のアドバイスをすることが多いと思います。しかしこのDBT(弁証法的行動療法)では、それをする前に、本人が、自身の周囲に自分でそのように働きかけることを重視します。要点は、「自分の状態、病状を周囲に伝え、自分が必要とする対応を周囲に求め」て、自分で自身の環境を調節できるようになることを目指します。西野カナさんの「トリセツ」というヒット曲がありました。しかし、もちろんそれは理想であって、そう言うことがまだできそうも無かったり、危険が切迫していたらそうもいきません。その時は、治療者が、周囲に、病状を伝え、対応をアドバイスします。原則として、患者さん抜きには、行いません。命に関わるような時は例外です。

4.1.3.2.8 治療者の治療 ケースカンファレンス

DBT(弁証法的行動療法)では、治療の中にケースカンファレンスが組み込まれており、出席は義務のようです。そして特徴的なのは、治療者に対しても、DBTの原則が当てはめられ、治療者もDBT治療を受けることが徹底されます。境界性人格障害の患者さんは、自身も苦悩して生きていますが、その治療にあたる治療者もしばしば苦悩に巻き込まれます。長期休暇の前に自殺の脅しをかけられたり、言葉のニュアンスを悪く受け取られ、偽善者のように罵られたりするからです。治療者であることをやめたくなることもしばしばです。こういう状態の治療者に対して、チームは、DBTの原則である「承認」と「問題解決」で臨みます。「治療を降りたくなるのも当然であり、よく頑張っています。しかし一方で、患者さんはだいぶ良くなってきています」など「承認」します。そして、その治療者がやめたくなる前にどういうやり取りがあったのか、行動分析することもあるでしょう。「全然患者さんが良くならない」と感じている認知に修正が必要なこともあるかもしれません。患者さんの頑張りを気付けずにスルーしていることにチームが気づいたらその指摘も必要でしょう。頑張りは「強化」しないといけないのに、「消去」していることになります。患者さんの自傷行為を「強化」してしまうことにもなりかねません。患者さんが、苦痛に耐えられず自傷行為などに走るときに、その苦痛に暴露して、耐えてもらうことが必要かもしれません。そのスキルに治療者が習熟していなければ、チームでロールプレイをするなど、スキル・トレーニングを行うようです。このように患者さんにDBTを行いながら、現在進行形で、治療スタッフ一人一人にもDBT原則を当てはめながら全体として進んでいくことがDBTの特徴です。

4.2 行動療法 用語説明

行動療法に出てくる用語を整理しておきます。後あとの話でも戻ってくることになります。

4.2.1 学習とは

学習とは、「経験によって生ずる行動の比較的永続的変化」と定義されています。生まれてきてそのまま遺伝的にできることではないという事です。環境からのフィードバックを受けながら身につけていくというニュアンスを含みます。

4.2.2 古典的条件付け(レスポンデント条件付け)

行動療法の初めに述べた、有名なパブロフの犬の実験で示されたことです。餌を見ると唾液が出る犬。

これは無条件反応であり、餌は無条件刺激と言われています。餌は、本能的に刺激効果があるからです。一方、メトロノームの音は犬にとって特に意味を持ちません(中性刺激)。メトロノームの音を聞かせてから餌を出すことを繰り返すと、メトロノームの音だけで唾液が出るようになります。これが条件付けであり、こうなるとメトロノームは条件刺激となります。4.2.3のオペラント条件付けと違い、「環境に対する反応」

4.2.3 オペラント条件付け

行動の結果(随伴する現象)によって、行動が変化する(頻度など)学習のプロセスのこと。子供がお手伝いをしたら、褒められた(自分の行動の結果褒められた)ので、もっと頑張るようになったというような学習プロセス。歴史的には、スキナーの動物箱の実験がある。レバーを押すと餌が出る仕組みになっている箱にネズミを入れる。ネズミは当然、その仕組みを知らない。偶然、レバーに当たり、餌が出ることに気づくと(レバーを押すと、餌が出る・・・自分の行動を起こすとことによって出る結果)、その後もレバーを押す続ける(行動に変化が出る、頻度が上がる)。こういう学習過程のこと。古典的条件付けと異なり「環境への働きかける行動」

4.2.4 随伴性 随伴性マネージメント

難しそうな言葉ですが、「ある出来事の後に、別の出来事が起こること」です。あるいはその関係性。「手伝う」と「ほめられる」、「レバーを押す」と「餌が出てくる」などです。

この「随伴性」を利用して治療効果を上げようとしたり、悪化を予防したりすることを「随伴性マネージメント」と言います。臨床上では、例えば、ご主人が仕事に忙しくて、寂しく感じる妻が、リストカットをする場合などに利用されます。リストカットした後、ご主人が優しくなったりすることがあると思います。リストカット→優しくされる・・・・という随伴性が生じると、次に孤独を感じた時に、魔gたリストカットをするというパターンが形成されかねません。優しくすることが、リストカットを強化することになりかねません。周囲がそれに気づいた時は、過度に優しくせずに最低限の怪我の処置をしたら、あまりそのことに関心を向けず、むしろその人の作る料理により関心を向けるなど、リストカットの後の対応を変化させることで、問題行動を減少させることなどを指します。もちろん、悩んだ末に起こした自傷行為ですから、冷たくすることは傷つけたり、エスカレートさせたりしかねませんので論外ですが、過度の優しさも問題を固定化、悪化させかねません。何かの行動の後の対応を検討して、症状の改善、悪化の予防を目指すことを「随伴性マネージメント」と呼んでいます。

4.2.5 強化 強化子

4.2.3のオペラント条件付けで、ある行動の結果として起こった(随伴した)出来事によって、その行動の頻度が増えることを「強化」と言います。その時の刺激(餌など)を強化子と言います。

4.2.6 弱化(罰) 弱化子

4.2.3のオペラント条件付けで、ある行動の結果として起こった(随伴した)出来事によって、その行動の頻度が減ることを「弱化」という(過去には「罰」と言っていたが、最近は用いなくなりつつあるとのこと)。その刺激を「弱化子」という。レバーを押すと電気ショックが与えられる箱では、ネズミはレバーを押さなくなってゆく。電気ショックが弱化子である。

4.2.7 正の強化 負の強化

「正の強化」とは、行動が起これば強化子を提供することで、その行動が増えることです。犬が、「お手」ができると飼い主に褒められて、もっと頑張ることです。一方「負の強化」は、ある行動が起これば、嫌なこと(嫌悪刺激)を除去することで、その行動が増えることです。靴下を洗濯かごに入れることで「がみがみ言われなくなる(嫌悪刺激の除去)」ので、靴下を洗濯かごに入れるようになるということです。「罰、弱化」と紛らわしいのですが、「強化」とは、あくまで頻度を増やす方向の働きかけです。「罰、弱化」は、「がみがみ言って、やめさせる」ことで、負の強化は、「がみがみ言うことを控えることで、その行動を促す」ことです。

4.2.8 正の罰(弱化)、負の罰(弱化)

正の罰(弱化)は、上記のオペラント条件付けで、レバーを押すと電気ショックを受けるために、レバーを押さなくなることに相当します。負の罰(弱化)は、レバーを押すと餌が出ていたのに、餌が出なくなったためにだんだんレバーを押さなくなる(頻度が減る)ことに相当します。

4.2.9 消去

古典的条件付け(レスポンデント条件付け)がされた後、無条件刺激(餌)を伴わせず条件刺激(メトロノーム)だけを続けて提示すると、徐々に唾液が出なくなる事。犬に餌を与えずに、メトロノームの音だけ聴かせていたら、だんだん反応しなくなるのは、分かりやすいですね。しかし、一度形成された条件付けは、些細な刺激ですぐにまた条件付けが回復すると言われています。これを自発的回復と言います。以上は、レスポンデント消去と呼ばれますが、オペラント条件付けでも、消去は起こります。レバーを押しても餌が出なくなれば、徐々にネズミはレバーを押さなくなっていきます。当然と言えば当然ですね。これをオペラント消去と言います。

4.2.10 シェイピング

「行動を形成する」と言う意味だが、やってほしい行動に少しでも近い行動を強化しながら、少しずつ目標としている行動に近づけていく方法。

4.2.11 般化(汎化とも言う)

治療の場でできるようになったことが、生活の場でもできるようになること。例えば、異性に食事に誘われた時の断り方などを治療の場で練習し、それが、実生活の中で使えるようになることを指します。

4.3 精神科作業療法

精神療法の仲間で、作業療法士が主に行う「作業療法」というものがあります。古くから行われていて、園芸をしたり、軽作業をしたり、様々なやり方があります。手足や、体を動かして作業をすること、集団で行うことが精神的に良い影響を与えます。

4.4 芸術療法、表現療法

精神療法の仲間で、芸術療法、表現療法というものがあります。絵画を描いたり、箱庭を作ったり、音楽をしたり、ダンスをしたりなど、様々な活動があります。相性が合うと、精神に良い影響を与えてくれます。

理解しやすいように単純化して話します。